Одним из видов источников по истории русского средневекового зодчества и градостроительства являются рисунки иностранцев, а точнее - гравюры, сделанные на их основе и опубликованные в соответствующих описаниях путешествий. Для Нижнего Новгорода к таковым источникам относятся гравюры из двух первых изданий книги Адама Олеария «Описание путешествия в Московию», вышедших соответственно в 1647 и 1656 годах. К этим иконографическим материалам неоднократно обращались исследователи нижегородской архитектуры[2].

Нами также были проанализированы изображенные на двух вариантах гравюры культовые постройки, и сделана попытка их интерпретации[3]. При этом было обращено внимание на показанную на переднем плане гравюры из второго издания книги (в правой ее части) деревянную церковь с оригинальным рубленым завершением в виде перевернутой усеченной пирамиды, выше которой находятся шатер и главка. Благодаря ранее вышедшим публикациям А.А. Шенникова и Ю.Г. Малкова[4] установлено, что попала на гравюру эта церковь не с нижегородских зарисовок Адама Олеария 1636 года, а заимствована с рисунка погоста села Романова в Новгородской земле, сделанного голландцем Антонисом Хутеерисом в 1615 году. Такое заимствование достаточно широко практиковалось при создании гравюр.

Культовое сооружение с подобного же рода оригинальным завершением (церковь около Нарвы) изображено еще на одной иллюстрации из позднейших изданий «Путешествия в Московию», о чем писал еще академик архитектуры Л.В. Даль. «Не встречая ничего подобного... в натуре», он усомнился в достоверности рисунка: «Все изображения церквей, существующие в амстердамском издании... большею частью взяты с планов городов, изображенных с высоты птичьего полета. Намеки на форму нарвской церкви мы встречаем в московских церквах, но при миниатюрности изображений, она очень сомнительна и, может, выдумана гравером, чертившим план Москвы, так как в других городах мы не встречаем этой формы; в позднейших же изданиях эти церкви могли быть приняты за образец, и некоторые... послужить прямо для изображения первой русской церкви, виденной путешественниками. Подобные неверности встречаются очень часто...»[5].

И все-таки исследователь русского средневекового зодчества был не прав. Конструкция в виде расширяющейся вверх рубленой пирамиды с шатром над ней, завершавшая деревянные храмы существовала. И ее изображение - не выдумка гравера или ошибка художника, исказившего в своих зарисовках «повал» или барабан. Например, в альбоме А. Мейерберга, посетившего Россию в 1661 - 1662 годах, мы также видим ее наряду с другими хорошо известными формами завершений храмов[6]. Причем характер изображений показывает, что они не являются заимствованиями и вполне надежны как источник.

Собственно, реальность указанного типа деревянных храмов - не наше открытие. На существование подобного рода сооружений указывали упоминавшиеся выше А.А. Шенников и Ю.Г. Малков. Впрочем, первый из них посчитал постройку на погосте села Романова колокольней, указав при этом, что «... колоколов, правда, не видно, но они могли находиться на чердаке (? - Авт.), который, возможно, именно поэтому имел сложную крышу с отверстиями со всех сторон...»[7]. Чердаком здесь исследователь назвал пространство под многощипцовой крышей, расположенной ниже интересующей нас конструкции.

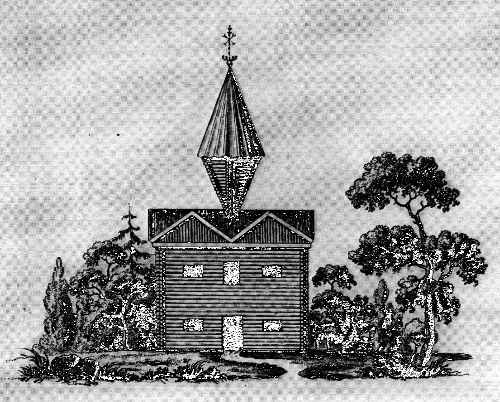

Еще одним неожиданным иконографическим источником, подтверждающим бытование такой конструкции в прошлом, явился рисунок из альбома И.Г. Громанна «Ideenmagazin» (Лейпциг, 1799 г.), воспроизведенный в качестве иллюстрации в книге Д.С. Лихачева «Поэзия садов»[8]. На нем изображена двухэтажная рубленая постройка с многощипцовой крышей, завершенная таким же как в книгах Антониса Хутеериса и Адама Олеария сооружением из венцов в виде многогранной перевернутой пирамиды и покрытого тесом шатра (вид этого покрытия здесь искажен почти до неузнаваемости). Пояснение И.Г. Громанна гласит: «Для любителей необычных вещей мы приводим на этом листе садовый домик (Gartenhaus) в московском вкусе (im Moskowitischen Geschmack). Высокая крыша сделанного в форме раструба дымохода - в китайском стиле»[9]. Что послужило прототипом для рисунка остается нам неизвестным, но, опять же, ясно - указанная конструкция заимствована (может быть, опосредованно) с вполне реального объекта.

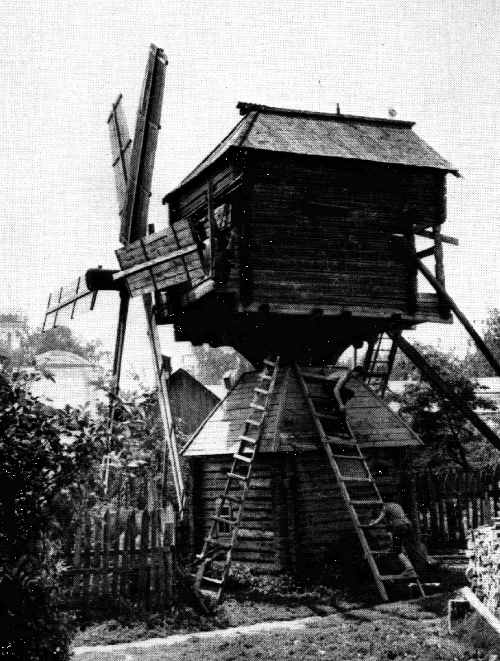

Исследуемая нами форма завершений, на первый взгляд, необычна: действительно, уже в XIX веке Л.В. Даль не встретил ничего подобного. Однако она вполне конструктивно воспроизводима: подобная рубка («костер») применялась до самого последнего времени в русских ветряных мельницах, служа основанием для амбара, в котором располагается мельничный механизм[10]. В этих хозяйственных постройках данная конструкция была функционально оправдана, поскольку позволяла иметь ось вращения амбара. Вместе с тем, примененный в культовом зодчестве, такой конструктивный прием позволял создать яркую монументализированную форму (возможно, ассоциировавшуюся с языком пламени), отличавшую храм от мирского строения. В дальнейшем она перестала применяться, скорее всего, из-за сложности исполнения и неудобств в эксплуатации.

Как назывался исследуемый тип храмов и как он описывался в документах писцового делопроизводства или порядных записях не известно. Этот вопрос может быть решен лишь путем сопоставления данных этих источников с соответствующими иконографическими материалами.

В эпоху модерна в России исчезнувшая было конструкция вновь на короткий срок возродилась, прежде всего, в проектах и зарисовках ряда архитекторов, черпавших источник вдохновения в древнем русском зодчестве (В.В. Суслов, В.А. Покровский). Известно также, что такого рода завершение существовало в реальности, примененное в архитектуре входных башен на территорию юбилейной выставки 1913 года в городе Ярославле[11].

К сожалению, в фундаментальных трудах и учебниках по истории архитектуры эта весьма примечательная для деревянных церквей форма их завершения практически даже не упоминается[12]. Хотя очевидно, что это особый тип завершения храмов, вполне заслуживающий включения его в классификационный ряд памятников русского деревянного зодчества.

Рис. 1. Гравюра с видом Нижнего Новгорода из книги Адама Олеария «Описание путешествия в Московию» издания 1656 года. Фрагмент.

Рис. 2. «Садовый домик в московском вкусе». Рис. из «Ideenmagazin» И.Г. Громанна, издания 1799 года. Воспроизводится по: Лихачев Д.С. Поэзия садов. Л., 1982. С. 224.

Рис. 3. Мельница XIX века. Деревня Малое Токарево Костромской области. Воспроизводится по: Дерево в архитектуре и скульптуре славян. М., 1987. С. 109.

[1] Статья основана на тексте нашего доклада, прочитанного на научной конференции, посвященной тридцатилетию Музею архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья, состоявшейся в июне 2003 года в Нижнем Новгороде. К сожалению, сборник материалов этой конференции до сих пор не издан.

[2] Даль Л.В. Историческое исследование памятников русского зодчества //Зодчий, 1872, №7. С. 104; Агафонов С.Л. Нижегородский кремль. Архитектура, история, реставрация. - Горький, 1976. С. 21 - 22; Агафонов С.Л., Агафонова И.С. Тринадцатая башня Нижегородского кремля // Проблемы изучения древнерусского зодчества. - СПб., 1996. С. 163 - 168; Филатов Н. Ф. Деревянное зодчество Нижегородского Поволжья XVII века // Записки краеведов. - Горький, 1985. С. 211 - 223 и др.

[3]Агафонова И.С., Васильева Е.И., Давыдов А.И. Храмы Нижнего Новгорода на гравюрах из книги Адама Олеария // Нижегородские исследования по краеведению и археологии. - Н.Новгород, 2001. С. 73 - 84; они же. Еще раз о храмах на гравюрах с видом Нижнего Новгорода из книги Адама Олеария // Ученые записки Волго-Вятского отделения Международной Славянской академии наук, образования, искусств и культуры. - Н.Новгород, 2001. С. 89 - 92.

[4] Шенников А.А. Русское деревянное зодчество начала XVII века по книге А. Хутеериса // Современный художественный музей. Проблемы деятельности и перспективы развития. - Л., 1980. С. 130 - 143; Малков Ю.Г. Новгородская земля в риснках Антониса Хутеериса (1615 г.) // Древний Новгород. История, искусство, археология. - М., 1983. С. 338 - 353.

[5] Даль Л.В. Указ. соч. С. 104.

[6]Альбом Мейерберга. Виды и бытовые картины XVII века. - СПб., 1903. Рис. 31 и 34.

[7] Шенников А.А. Указ соч. С. 141.

[8] Лихачев Д.С. Поэзия садов. - Л., 1982. С.224.

[9] Там же.

[10]Дерево в архитектуре и скульптуре славян. - М., 1987. С. 109.

Фото 7.

[11] Зодчий, 1914. Табл. 53 и 54.

[12] Уже после нашего выступления на конференции на необычность описанного в данной статье завершения деревянных храмов на рисунках из книг А. Мейерберга и А. Олеария обратил внимание в одном из популярных изданий и привел несколько их изображений Ю.Г. Иванов. (См.: Иванов Ю.Г. Русские святыни. Шедевры храмового зодчества России. – Смоленск, 2005. С. 8-9).