Иллюстрации украла с одного форума...

Текстовые материалы собирала всюду, где можно было хоть что-то найти.

В хронологическом порядке разместить нет времени - это надо очень тщательно всю информацию просеять, так что компаную как могу...Кому захочется большего порядка - сами...

Фатьяновская культура — археологическая культура бронзового века (II тыс. до н. э.), располагавшаяся на территории центральной России. Распространилась из региона рек Висла и Рейн. Представляет собой локальный вариант культуры боевых топоров. Культура названа по могильнику, открытому археологом А. С. Уваровым в 1873 году у села Фатьяново (ныне в Даниловском районе Ярославской области). Ивановская и Ярославская (Фатьяново), области,Чувашия(Баланово) Антропологический тип фатьяновцев — средиземноморский. В настоящее время общераспространенное мнение состоит в том, что фатьяновцы были носителями индоевропейского языка; более конкретно называют балтский или балто-славянский праязык. Фатьяновцы c запада вторгаются на Русскую равнину в XVIII веке до н. э. с территории Висло-Рейнского междуречья. К этому времени здесь жили поздненеолитические племена белевской и волосовской культур. К концу II тыс. до н. э. фатьяновские племена окончательно поглощены наступавшими абашевскими племенами. Окончательную точку в истории фатьяновцев ставит дьяковская культура.

Основным занятием населения было скотоводство, вероятно кочевое. Они разводили мелкий и крупный рогатый скот. Большое значение играли также охота, рыболовство, собирательство.

Волосовская культура - неолетическая археологическая культура (III—II тысячелетие до н. э.), расположенная на территории центральной России и Поволжья. Выделена В. А. Городцовым. Название получила по стоянке у села Волосово, возле г. Мурома Владимирской области.

Антропологический тип европеидный с монголоидной примесью. Предки волосовцев мигрировали из Урало-Камского региона, однако в их этногенезе также приняли участие племена ямочно-гребёнчатой керамики.Предполагается, что волосовцы говорили на языке финно-угрской группы.

Время существования — 2200—1500 гг. до нашей эры, хотя есть и версии углубления ранней даты на несколько веков. Была распространена в бассейне реки Ока, ниже нынешнего г. Рязань и в низовьях реки Клязьма. В 2000—1500 гг. до нашей эры Волосовская культура распространилась далеко на север). В конце своей истории подверглась нападению племен фатьяновской культуры а так же абашевских племён. Синтез абашевской и волосовской культур породил поздняковскую культуру.

Орудия волосовцы изготавливали из кремния и кости. Им также была известна керамика: сосуды из глины с примесью раковин, украшенные отражениями штампов, ямками. Жили волосовцы оседло в поселках (по 25-30 жителей), состоящих из полуземлянок. Они также изготавливали фигурки из кости и камня. Волосовцы украшали себя бусами из зубов животных. Основным занятием населения являлись охота и рыбная ловля. Из домашних животных была известна собака.

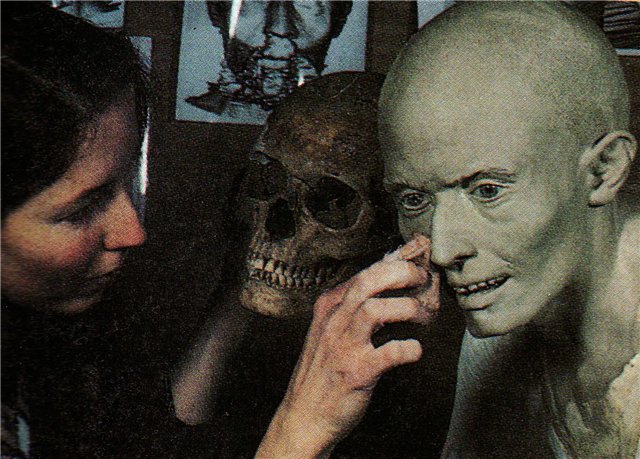

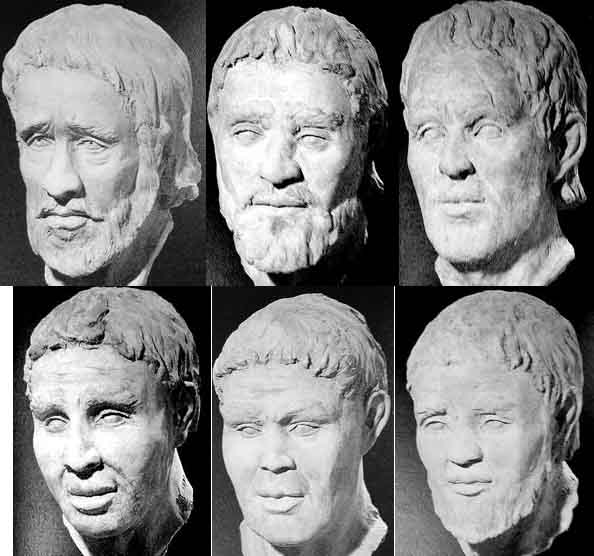

Реконструкция по черепам из Володар. Мужчина и женщина, женщины убита ударом по голове и похоронена рядом с мужчиной. Относятся к Волосовской культуре.

Реконструкция по черепу из Гавриловки (Муром). Вроде это та же женщина или прямо как сестра, такое сходство! Близ Мурома - значит тоже Волосовская культура...

Вовнигский могильник, как я поняла, связан с одним из 9 больших порогов Днепра, Больших порогов было девять: Кодацкий, Сурской, Лоханский, Дзвонецкий, Ненасытецкий, Вовнигский, Будильский, Лишний и Вольный.

Ханевский могильник - Московская область, Никульницкий - не нашла, или в своих записях уже не могу найти :)))Тоже относятся к фатьяновской культуре (?).

Люди сурской неолитической культуры.

В VI тысячелетии до н. э. в Приазовье под влиянием Малой и Передней Азии сложился свой центр ранних сурских неолитических культур (5700 — 4350 лет до н. э.). Животноводство здесь развивалось по модели Восточной Европы (преобладание коров и овец), развивалась керамика, глинобитные жилища, возделывали ячмень, просо, карликовую пшеницу. Сурские общины расселились в Поднепровье, Приазовье (в том числе в низовьях реки Молочной: поселения Семёновка 1 и Каменная Могила 1, известный грот «Чуринг» и пещера «Колдун»), однако на самой территории Мариуполя ранних неолитических поселений нет.

Днепро-данецкая культура - восточноевропейская субнеолитическая культура V—III тыс. до н. э., переходная к земледелию.. Впервые выделена Д. Я. Телегиным. Сходна с соседними культурами, населявшими бассейны Днепра и Волги. Сам Д. Я. Телегин считал, что днепро-донецкая культура занимала ареал от Вислы до Днепра, но сторонники "курганной гипотезы", распространяя его и на родственные культуры, доводят до Волги и Урала и считают, что носители этого культурного комплекса говорили на праиндоевропейском языке. Имеются также предположения о том, что они говорили на нерасчлененном ностратическом языке.

Представители днепро-донецкой культуры были ярко выраженными кроманьонцами, что существенно отличало их от средиземноморского облика представителей балканского неолита, но сближало их с представителями мезолита Северной Европы (Эртебелле).

(от Эльдис: люди, я не знаю что такое или кто такой Эртебелле, но нахожу всё это очень интересным, и м.б. узнаю, если время позволит!)

Сменилась среднестогновской культурой.

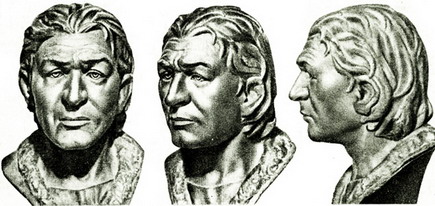

Реконструкция кроманьонца по Мак-Грегору

Люди Балановской культуры

БАЛАНОВСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура раннего бронзового века на Средней Волге в первой половине второго тысячелетия до нашей эры. Часть археологов рассматривают балановскую культуру как средневолжский вариант фатьяновской культуры. Балановская культура входит в широкий круг археологических культур шнуровой керамики и боевых топоров, и близко родственна фатьяновской культуре. Тем не менее, фатьяновцы и балановцы отличаются по антропологическому типу. Свое название культура получила от Балановского могильника (у села Баланово в Чувашии), раскопки которого проводились в 1933-57 гг. Могилы балановцев без насыпей, иногда встречаются коллективные погребения. Основу инвентаря составляют каменные боевые топоры. Встречаются также керамика и изделия из бронзы. Основным занятием племен балановской культуры было скотоводство. Возможно, они занимались и подсечным земледелием. Носители Балановской культуры имели колесный транспорт и собственную металлургию меди. В отличие от фатьяновской культуры, археологам удалось обнаружить поселения балановцев. Они располагались на высоких холмах, жилища были полуземляночного типа.

Волжские булгары.

Волжская Булгария (Волжско-Камская Булгария)- государство, существовавшее в X - XIII веках в среднем Поволжье и бассеине Камы.

Объединяла племена булгар (протоболгар), биляр, эсегелей, барсилов, беленджер и сувар.

ок. 10в. н.э.

Булгарка (Татарстан)

Большевский могильник. Бронзовый век.

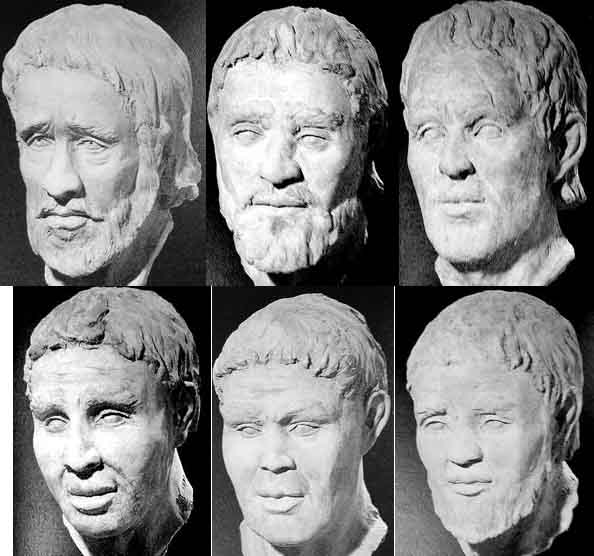

Болшневский могильник относится к верхневолжской группе археологических памятников фатьяновской культуры эпохи бронзы. Раскопки могильников у села Болшнево в Тверской области проводились в период с 1959 по 1970 год археологом Д.А. Крайновым. Было найдено большое количество захоронений с разнообразным погребальным инвентарем. Антропологическими особенностями фатьяновцев являлись четко выраженный европеоидный облик, высокое и в то же время довольно широкое лицо с резким профилем и прямой, сильно выступающий нос. По своему антропологическому типу эти люди - явные южные европеоиды, проникшие далеко на север, вглубь лесной зоны. Своим внешним обликом они существенно отличались от более раннего неолитического населения того же региона. Многие признаки указывают на генетические связи племен фатьяновской культуры с жителями нижнего Поднепровья и Причерноморских степей.

Пять тысяч лет назад на смену каменному веку пришел бронзовый, связанный с использованием металла (меди и ее сплавов) для изготовления орудий и украшений. На территорию Русской равнины металлургию, а также развитое скотоводство и земледелие принесли племена фатьяновской культуры, вторгшиеся в начале III-го тысячелетия до н.э. с юго-запада и юго-востока. Эта культура свое название получила по месту первой находки в 1873 году у села Фатьяново Ярославской области. Она была распространена от Прибалтики до Волги и Камы, с центром в Волго-Окском междуречье. Основные памятники - родовые могильники, обычно расположенные на холмах. Умерших хоронили в скорченном положении в специальных сооружениях из дерева или бересты: мужчин на правом боку головой на запад, женщин - на левом, головой на восток. В центре хоронили мужчину - главу семьи, женщин и детей - рядом. Погребальный инвентарь очень разнообразен: это оружие (каменные сверленые боевые топоры, медные топоры, копья, стрелы), орудия из камня, кости, меди (ножи, скребки, шилья, иглы, долота, мотыги), украшения (ожерелья из зубов, раковин, янтаря), глиняная посуда шаровидной формы с орнаментом. Основные занятия населения - скотоводство (разводились свиньи, овцы, лошади, рогатый скот) и мотыжное земледелие, подсобные – охота и рыболовство. Была развита металлургия: из руды выплавлялась медь. Общественный строй - патриархально-родовой. Могилы родовых старейшин выделялись размерами и богатством инвентаря. Верования - почитание предков, поклонение солнцу, медвежий культ. Предполагаемая прародина людей фатьяновской культуры – обширная территория между Днепром и Вислой. Они входили в состав большой группы племен "культуры боевых топоров" – общих предков славян, балтов и германцев. Фатьяновская культура просуществовала около полутора тысяч лет, вплоть до конца эпохи бронзы (примерно до 1300 года до н.э.) и впоследствии вошла в состав культур раннего железного века, возникших на территории Верхней Волги.

см.также текст в 1 части темы.

Сунгирь — палеолетическая стоянка древнего человека на территории Владимирской области в месте впадения одноименного ручья в реку Клязьма. Предполагаемый возраст 25 тысяч лет.

Сунгирь прославилась своими погребениями: 40-50-летнего мужчины и подростков: мальчика 12-14 лет и девочка 9-10 лет, лежавших головами друг к другу. Одежда подростков была обшита бусами из кости мамонта (до 10 тысяч штук), что позволило реконструировать их одежду (оказавшуюся похожей на костюм современных северных народов); кроме того, в могилах были браслеты и другие украшения из мамонтовой кости. В могилу были положены сделанные из мамонтовой же кости дротики и копья, включая копье длиной 2,4 м. Погребения были присыпаны охрой. Основным занятием сунгирцев была охота на мамонтов, северных оленей, бизонов, лошадей, волков и росомах.

Мужчина, примерно 25000 д.н.э.

Мальчик и девочка

Они же

А эта женщина тоже подписана как Сунгирь, не знаю кто она.

Похоже, это Карелия, так подписано, а название файла - Олений остров - это Онега.

Южный Олений остров, Онега, 6е тыс-е до нашей эры. (Лично мне этот человек напоминает детектива Коломбо, только плащь нужно одеть и волосы добавить).

Трипольская культура — неолитическая археологическая культура, распространенная в VI—III тыс. до н. э. в Дунайско-Днепровском междуречье. На смену трипольцам пришли народы Ямной культуры. Трипольская культура поднепровья отличается как пограничная область с животноводами степей и лесостепи. В период засух трипольцы поднепровья активно мигрируют в Евразию,- навстречу восходящему солнцу — богу трипольцев. Трипольская культура была распространена в эпоху энеолита (медно-каменный век) на территории правобережной Украины, в Молдавии, в восточной Румынии (Кукутень), а также в Венгрии.

Трипольская культура была генетически связана с энеолитическими культурами Балкано-Дунайского региона. Основные отрасли хозяйства - земледелие и скотоводство.

Тагарская культура - археологическая культура бронзового века (Х—III в. до н. э.), названа по острову Тагарскому на р. Енисей. На смену тагарской культуре пришла таштыкская культура.

Памятники распространены на территории Хакаско-Минусинской котоловины (Хакассия и южные районы Красноярского края) и в северо-восточной части Кемеровской области, то есть в пределах степной и лесостепной зоны в бассейне Среднего Енисея и его притоков. Наиболее северные тагарские памятники находятся на р. Чулым южнее г. Ачинска, западной границей служат предгорья Кузнецкого Алатау и Абаканского хребта, южной — границы Джойского хребта и Западного Саяна. Наиболее восточные памятники известны на правобережье Енисея у сел Верхний Суэтук и Кочергино на р. Туба, у сел Уджей и Конь на р. Амыл и у д. Брагино. Особый район распространения памятников тагарской культуры — небольшой участок лесостепи по Енисею близ города Красноярска.

В минусинских степях IV—III вв. до н. э. тагарцы такжестроили внушительные памятники — погребения своим вождям. В урочище Салбык находится около десятка гигантских курганов. Когда-то это были четырехгранные земляные пирамиды, окруженные каменной оградой.

Животноводство было важнейшей формой деятельности на левом берегу Енисея. Основу стада (80 %) составляли коровы, овцы и козы. Не исключено, что племенная знать динлинов вела кочевой образ жизни. Сосуществование двух типов быта запечатлено на писаницах хребта Бояры (Боярские писаницы). Поселок, изображенный на скале, состоял из бревенчатых рубленых домов, рядом с которыми стояла юрта — жилище кочевника. На этой же писанице, на погребальных каменных стелах изображены взнузданные и оседланные лошади и запряженные лошадьми кибитки. На третьем месте были лошади (20 %).

Земледелие было вторым по важности направлением деятельности. Оно основывалось на использовании мелких ирригационных сооружений (каналов и плотин) или естественном увлажнении почвы. Таких условий было больше на правом берегу Енисея.

Землю обрабатывали бронзовыми мотыгами-кельтами или деревянными мотыгами с бронзовыми оковками, урожай сжиналибронзовыми серпами, зерна растирали каменными зернотерками и ручными мельницами, дошедшими до хакасской этнографии (тербен). В основном выращивали просо и ячмень. Оросительные каналы достигали 15 — 20 км длины.

Охота проводилась как поодиночке так и артелями.

Керамика изготавливалась без использования гончарного круга. Сосуды самых разнообразных форм использовались для хранения и приготовления молочной и мясной пищи.

Деревообработка тагарцев была на очень высоком уровне. Деревянные конструкции погребальных камер в виде бревенчатых срубов указывают на мастерство в плотницкий работах. Из дерева изготавливали большой ассортимент деталей оружия и бытовых предметов — деревянных чаш, тарелок, ложек. Делались берестяные короба и чаши.

Ткачество, изготовление шерстяных изделий, выделка кожи и меха в тагарскую эпоху позволяли получать удобную и прочную одеждуи галантерею.

Племена тагарской культуры достигли высокого развития в производстве металла и металлообработке. Горное дело и металлургия расцветают в середине тагарской эпохи. Разрабатывали медные рудники, руду переплавляли в медеплавильнях, устраиваемых неподалеку от мест выработки. Они были постоянными, использовались длительное время. Там же были поселения древних металлургов. К концу I тыс. до н. э. медная и бронзовая металлургия постепенно сменяется железной.

Большая часть древних медных рудников Южной Сибири принадлежала тагарцам. Они значительно улучшили состав различных бронзовых сплавов. Знаменитая тагарская золотистая бронза в виде слитков, а чаще изделий служила предметом экспорта в другие районы, особенно в тайгу и лесостепи Западной и Средней Сибири.

Девушка из племени Вятичей.

Прыгаем сильно вперёд: Вятичи - восточно-славянский племенной союз, обитавший в VIII-XIIв в бассейне Верхней и Средней Оки(на территории современных Московской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской и Липецкой областей). Археологические памятники представлены ромено-борщевской археологической культурой. Согласно Повести Временных лет, вятичи и радимичи были «от рода ляхов», то есть западных славян. Название вятичи произошло от имени родоначальника племени, Вятко, уменьшительной формы от славянского имени Вячеслав. Альтернативная гипотеза связыват происхождение этнонима с индоевропейским корнем *ven-t «мокрый, влажный» (праславянское vet). По археологическим наблюдениям расселение вятичей происходило с территории Днепровского левобережья.

И снова далеко назад!

Верхневолжская субнеолитическая восточноевропейская археологическая культураVI-III тыс. до н.э. Сформировалась на основе бутовской культуры. Основное занятие охота и гарпунное рыболовство. Жилища по типу шалашей. Встречается керамика на основе глины с примесью помёта водоплавующих птиц.

5000 - 3500до н.э.

Культура гребенчатой керамики или Культура ямочно-гребенчатой керамики — культура, существовавшая в каменном веке на северо-востоке Европы (Скандинавия, русский северо-запад), приблизительно с 4200до н.э. до 2000до н.э.. Название было дано по способу украшения керамических находок, характерных для этой культуры, который выглядит как отпечатки гребней. Распространение артефактов данной культуры приблизительно следующее: Финнмарк (Норвегия) на севере, река Каликс (Швеция) и Ботнический залив (Финляндия) на западе и река Висла (Польша)на юге. На востоке гребенчатая керамика с некоторыми вариациями стилей была распространена до Уральских гор. Возможно, среди прочих включала в себя нарвскую культуру в Литве. Носители этой культуры были, предположительно, охотниками и собирателями, хотя так называемая нарвская культура в Литве имеет признаки земледельчества. Для более поздних горизонтов некоторых из этих регионов характерна Культура шнуровидной керамики. Поселения этой культуры всегда сопровождаются захоронениями представителей уральской расы, в фенотипе которой обнаруживают монголоидные элементы.

Поселения располагались на морском побережье или берегах озёр и способ существования основывался на охоте, рыбной ловле и собирании растений. В Финляндии эта культура была приморской, которая специализировалась на охоте на тюленей. Обычным жильём было, видимо, типи, площадью около 30 м², в котором могло жить до 30 человек. Захоронения устраивались внутри поселения и покойников покрывали красной охрой. Для культуры гребенчатой керамикитипично захоронение покойника вместе с предметами из кремня и янтаря. В группе Якярляиспользовались пустые дольмены из песчаника.

Надпись на файле: финно-угры, пришедшие из Сибири.

(от Эльдис: судя по иллюстрации, монголоидность то очень ярко выражена, ничего себе элементы!)

3500 - 2700д.н.э.

Ближайшие аналогии к черепам ранних финно-угров обнаруживаются в могильнике Фофаново в Прибайкалье (6-е тысячелетие до н.э.)

Полтавкинская культура

(от Эльдис: файл с полтавкинской помечен как "ямная", в другом месте файл с иллюстрацией, эдентичной той, что относится к Балановской культуре - помечен как "ямная". Возможно это одно и тоже, но пока путаница остаётся. Найду разгадку - отредактирую...)

Срубная культура.

Срубная культура — протоскифская или киммерийская археологическая культура эпохи бронзы (17-12 вв. до н. э.). Распространена в степной и лесостепной зонах Восточной Европы и Средней Азии от Румынии до Туркмении и Прибалхашья. Была раскопана на Северском Донце. Северский Донец (древнегреч. по Птолемею Танаид, Танаис, италийск. Тан, древнерусск. Великий Дон, Донель, Дон) —река юга Восточно-Европейской равнины, протекающая через Белгородскую и Ростовскую области России, а также через ряд областей Украины, правый (наибольший) приток Дона.

Своё название срубная культура получила благодаря тому, что преимущественное большинство впервые исследованных на Северском Донце могил имело срубы, изготовленные из деревянных колод. На других территориях распространения срубных племен срубов в захоронениях выявлено мало. Покойников хоронили в простых грунтовых ямах или клали в каменные ящики.

Файл так же помечен как "ямная"

Пепкинский могильник, абашевская культура.

Абашевская — археологическая культура бронзового века второй половины II тыс.до н.э. на территории европейской части России от Калужской области до южной Башкирии. Культура получила своё название от наименования села Абашево (Чувашия)

Археологические объекты Абашевской культуры обнаружены на территории Чувашии (собственно село Абашево), Башкирии, а также воронежской и липецкой областей. По мнению некоторых исследователей, абашевская культура, как ифатьяновская культура, по своему происхождению связана с среднеднепровской культурой и является развитием локального варианта срубной культуры.

Бережновки. Не поняла к чему относятся.

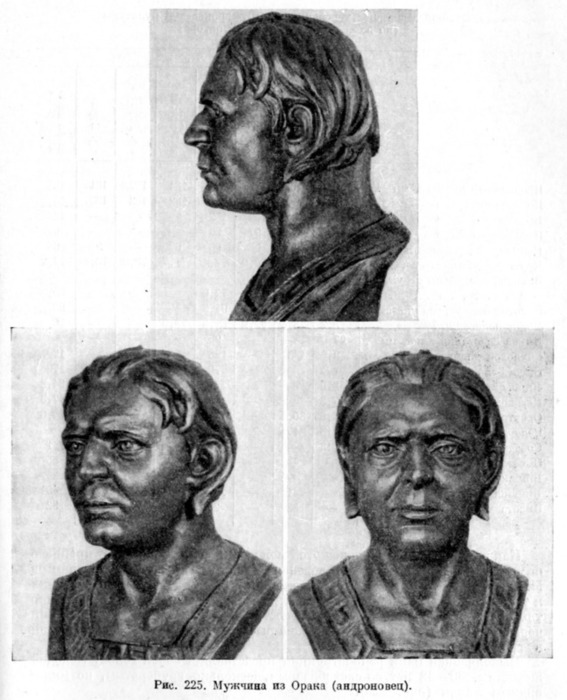

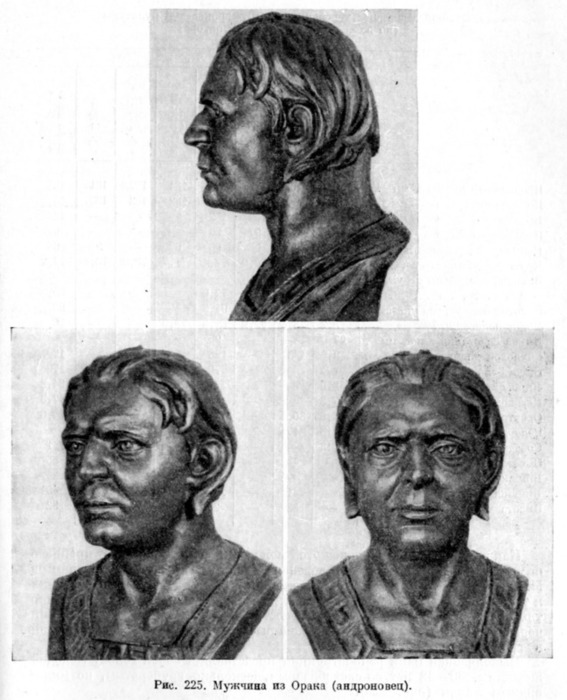

Андроновская культура -общее название группы близких археологических культур бронзового века, охватывавших в 2300 до н. э. — 1000 до н. э. Западную Сибирь, западную часть Средней Азии, Южный Урал.

Жилища представляли собой полуземлянки и наземные бревенчатые хижины. Некоторые поселения (например, поселения в районе Петровки и Боголюбово) окружались рвами и валами, земля для которых бралась при отрывке рва. По верху валов сооружался деревянный частокол. Для проезда внутрь были оставлены перемычки во рву, а в валу устроены ворота для проезда колесниц.

Основными домашними животными были лошадь и корова, также были приручены овцы, козы. Присутствовало примитивное земледелие.

Люди андроновской культуры освоили металлургию. Разрабатывались месторождения медной руды в Алтайских горах, а также в Казахстане.

Аркаим — вероятное поселение носителей андроновской культуры (формация Синташта-Петровка, около 3,8—4 тысячи лет назад)

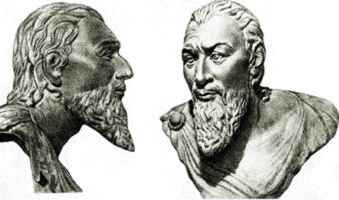

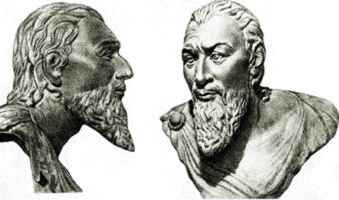

Кроманьонцы. Реконструкция М. М. Герасимова по черепам, найденным в гроте Мурзак-Коба (Крым).

Скифы.

Скифы (греч. Σκύθαι) — экзоэтноним греческого происхождения, применявшийся к некоторым племенам и народам, обитавшим в Восточной Европе, Средней Азии и Сибири в эпоху античности и времена Великого переселения народов.

В наше время под скифами обычно понимают ираноязычных кочевников, занимавших в прошлом территории Украины, Южной России, Казахстана и части Сибири.

Информация о скифах происходит преимущественно из «Истории» Геродота и археологических раскопок в степях Украины и России. Скифо-сарматский язык (или языки) входил в северо-восточную ветвь иранских языков и, вероятно, был предком современного осетинского языка, на что указывают сотни скифских личных имен, названий племен, рек сохранившихся в греческих записях.

Древние греки называли страну, где обитали скифы, Скифией, слово «скифы» часто использовалось по отношению ко многим другим народам евразийских степей. В источниках III—IV веков нашей эры «скифами» часто называются готы. Византийские источники часто называют скифами русь. Сколоты — самоназвание скифов по Геродоту. Почти 25 веков назад Геродот применил его в следующем контексте:

По рассказам скифов, народ их — моложе всех. А произошёл он таким образом. Первым жителем этой ещё необитаемой тогда страны был человек по имени Таргитай. Родителями этого Таргитая, как говорят скифы, были Зевс и дочь реки Борисфена (я этому, конечно, не верю, несмотря на их утверждения). Такого рода был Таргитай, а у него было трое сыновей: Липоксай, Арпоксай и самый младший — Колаксай. В их царствование на Скифскую землю с неба упали золотые предметы: плуг, ярмо, секира и чаша.

Первым увидел эти вещи старший брат. Едва он подошёл, чтобы поднять их, как золото запылало. Тогда он отступил, и приблизился второй брат, и опять золото было объято пламенем. Так жар пылающего золота отогнал обоих братьев, но, когда подошёл третий, младший, брат, пламя погасло, и он отнес золото к себе в дом. Поэтому старшие братья согласились отдать царство младшему.

Так вот, от Липоксаиса, как говорят, произошло скифское племя, называемое авхатами, от среднего брата — племя катиаров и траспиев, а от младшего из братьев — царя — племя паралатов. Все племена вместе называются сколотами, то есть царскими. Эллины же зовут их скифами

Формирование специфически скифской культуры археологами относится к VII веку до н. э.. При этом существует два основных подхода к толкованию её возникновения. Согласно одному, основанному на так называемом «третьем сказании» Геродота, скифы пришли с востока, изгнав киммерийцев, что может археологически интерпретироваться как приход из низовий Сырдарьи, из Тувы или каких-либо других районов Центральной Азии.

Другой подход, который также может опираться на сказания, записанные Геродотом, предполагает, что скифы к тому времени обитали на территории Северного Причерноморья как минимум несколько веков, выделившись из среды преемников срубной культуры.

Мария Гимбутас и учёные её круга относят появление пращуров скифов (культур одомашнивания лошадей) к 5 — 4 тыс. до н. э. По другим версиям этих пращуров связывают с иными культурами. Они предстают и потомками носителей срубной культуры эпохи бронзы, продвигавшихся начиная с XIV в. до н. э. с территории Поволжья на запад. Другие полагают, что основное ядро скифов вышло тысячи лет назад из Средней Азии или Сибири и смешалось с населением Северного Причерноморья (включая территорию Украины). Идеи Марии Гимбутас простираются в направлении дальнейшего исследования истоков происхождения скифов.

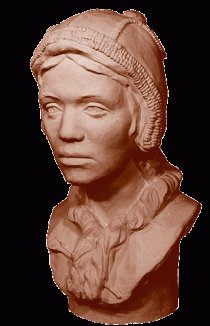

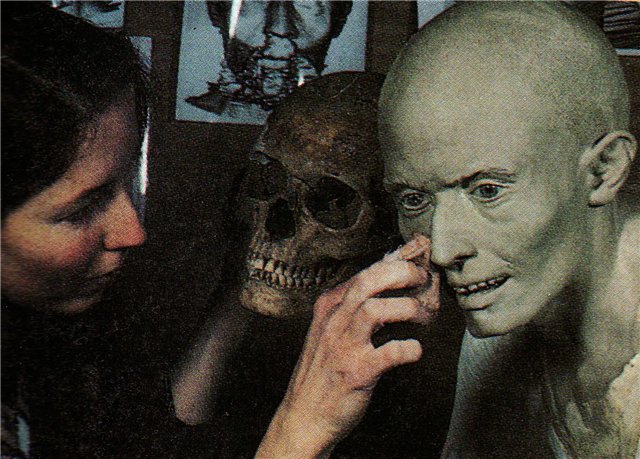

Археолог Наталья Данилко показывает реконструкцию — предполагаемый вид женского головного убора скифов, калафа, из кургана Веселовского. Калаф надет на скульптуру головы скифянки, внешность которой восстановлена по черепу согласно методу антрополога М. М. Герасимова

Антропологическая реконструкция Золотого воина выполненная в московском музее-лаборатории имени М. Герасимова. II–III вв, Актау предположительно гунн.

Актау -

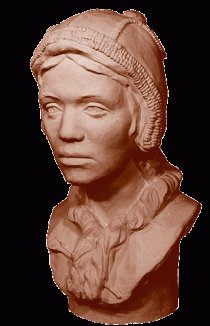

Скульптурная реконструкция по черепу женщины из скифского кургана на плоскогорье Укок, Южный Алтай, V в. до н. э. — «Алтайская леди».

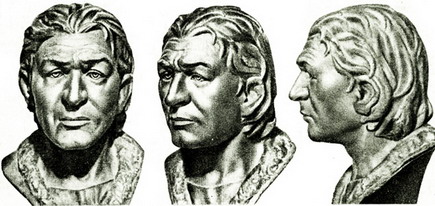

Скульптурная реконструкция по черепу мужчины из скифского курганного могильника Берель.

Скиф

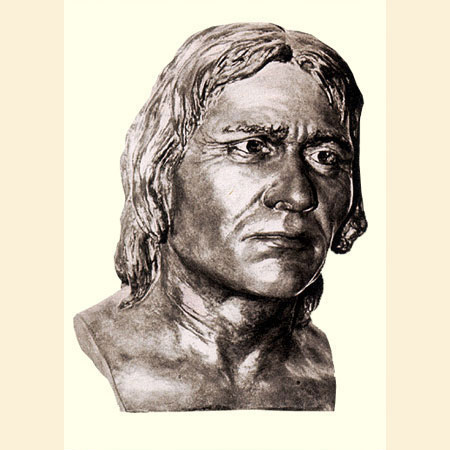

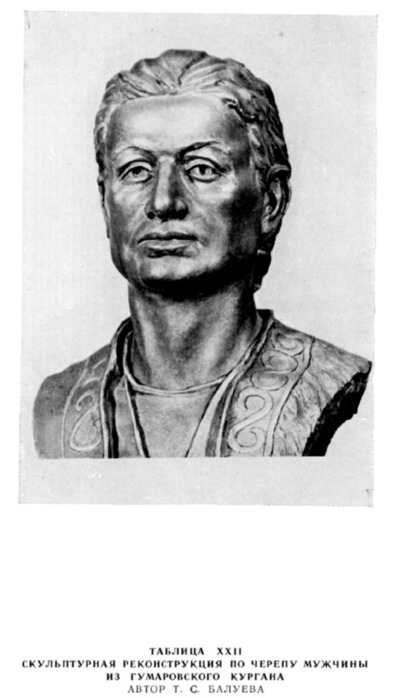

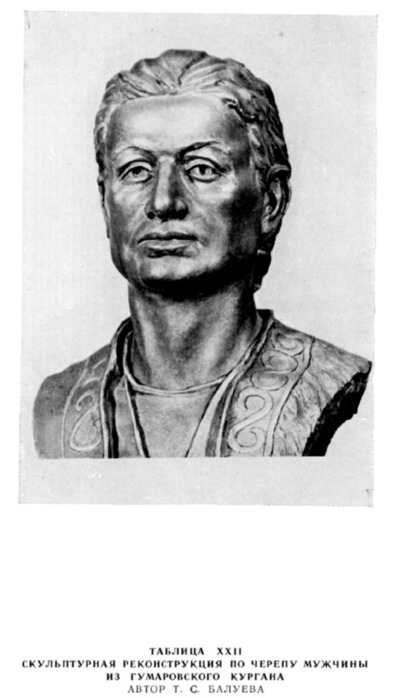

Гумаровский курган. Скиф (?).

Скифы

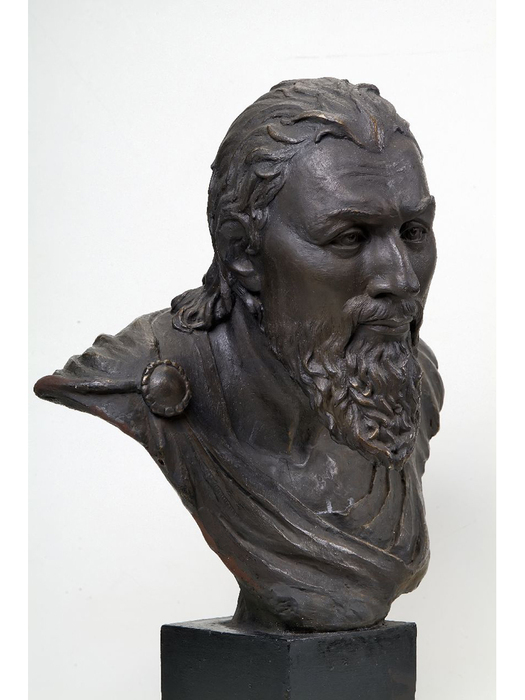

Килур - царь скифов, IIв.д.н.э.

Сарматы.

Сарматы (греч. Σαρμάται, лат.Sarmatae), также савроматы, — общее название кочевых скотоводческих ираноязычных племён (аланы, роксоланы, языги и др.), известны с VII века до н.э., родственны скифам Причерноморья и сакам Средней Азии. Их прародина - южное Приуралье и западный Казахстан. На рубеже III и II веков до н.э. сарматы разгромили скифов и продвинулись на запад, заняв территорию от Тобола до Дуная. Памятниками сарматской культуры являются курганные погребения с богатым погребальным инвентарем. Некоторые из них по своей грандиозности и богатству ни в чем не уступают скифским. Найденные в них украшения из бронзы и золота сделаны в скифо-сарматском «зверином» стиле. У сармат долго сохранялись элементы матриархата. Женщины участвовали в военных походах и нередко занимали главенствующее положение в обществе. Известны богатые захоронения женщин-вождей в полном воинском вооружении.

Геродот пишет, что сарматы ведут свой род от амазонок, выходивших замуж за скифских юношей. Но степные красавицы так и не смогли до конца овладеть языком своих мужей. «Потому савроматы говорят на скифском языке, но издревле искажённом», — заключает историк.

Регионом формирования сарматов считаются поволжско-приуральские степи.

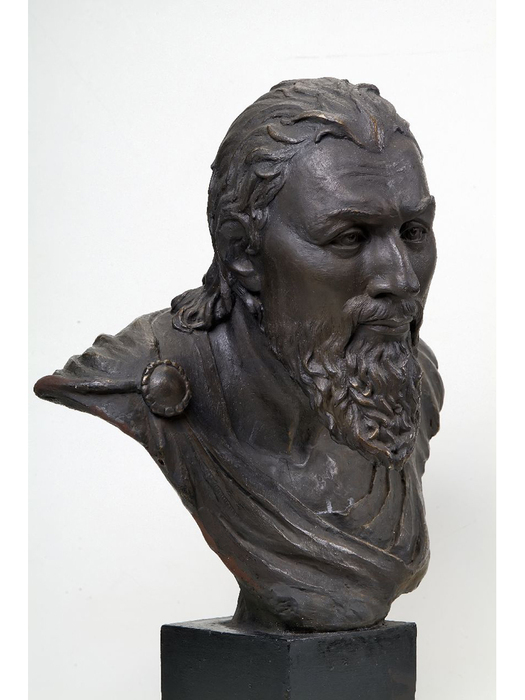

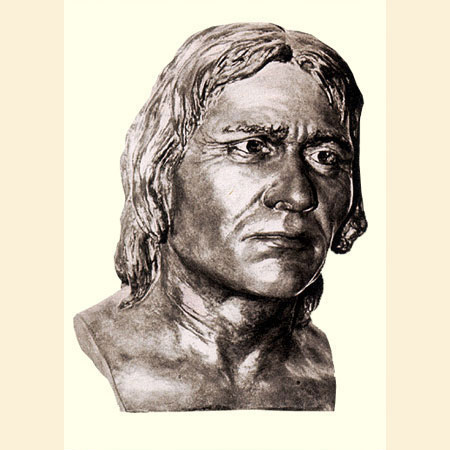

Сармат из Старо-Лыбаевского могильника.

Курганный могильник Старо-Лыбаевский находится в лесостепи в 75 км к югу от Тюмени (Западная Сибирь). Раскопки проводились в 1998-2001 году археологами Института проблем освоения Севера СО РАН. Курганы имеют диаметр до 30 м. В них, помимо одиночных, найдены и коллективные погребения мужчин и женщин с воинским вооружением. Рядом с захоронениями людей в курганах найдены скелеты лошадей и фрагменты конской сбруи. Многие могилы разграблены еще в древности.

Реконструкция 30-40-летнего мужчины сделана по останкам из погребения в кургане № 33. Его антропологический тип – европеоидный, с возможной незначительной монголоидной примесью, короткоголовый и широколицый, со слегка уплощенным лицом, но с высоким переносьем и сильно выступающим носом.

В могиле были обнаружены роговые накладки на лук, колчан, стрелы с костяными и железными наконечниками, фрагменты железного кинжала. Несомненно, похороненный был воином. Поэтому на реконструкции он показан одетым в кожаный шлем и в панцирь из костяных пластин, фрагменты которого найдены в погребении из соседнего кургана. Время захоронения - I век н.э.

Тимур (Тамерлан) – средневековый завоеватель. XIV век.

Реконструкция М.М. Герасимова, создана в 1941 году.

Реконструкция внешности сарматской жрицы

Некоторые другие реконструкции:

Господин "Ак-кюн". Рекострукция древнего тюрка. Алтай.

Пластическая реконструкция по черепу женщины из погребения XIII в. Казахстан, городище Бозок. Золотая Орда.

Инжу — монголка в возрасте 50 лет. Выглядит мужественно, сурово, и когда антрополог рассматривала кости, то удивилась тому, что кости черепной коробки чрезвычайно толстые. Зато если посмотреть на лицо, типично монголоидное, то у нее аккуратный носик. Она сочетает в себе черты как европеоидной, так и монголоидной расы. И, может быть, она не кажется красавицей с точки зрения современных представлений о красоте, но для своего времени это была величественная женщина высокого роста. Она носила железную пику, что говорит о ее силе.

Тимур (Тамерлан) – средневековый завоеватель. XIV век.

Шахрух – сын Тимура. XV век.

Жители античной Мессены

Неандерталоидно-негроидный мужчина ок. 25 лет связан и втиснут в тесную могильную яму без инвентаря. Похоже на ритуальное жертвоприношение чужака.

Один из вариантов позднего Homo neanderthalensis.

Cro - Magnon model by Maurice Wilson

Реконструкциия Лондонского университета головы норвежца из Йорка 10-11 век.

На этом всё пока. Прошу прощения, что многобуков.

http://www.liveinternet.ru/users/3395230/post138091626/

http://www.liveinternet.ru/users/3395230/post138090948/

http://www.liveinternet.ru/users/3395230/post138091734/

http://www.liveinternet.ru/users/3395230/post138091626/

http://www.liveinternet.ru/users/3395230/post138090948/

http://www.liveinternet.ru/users/3395230/post138091734/