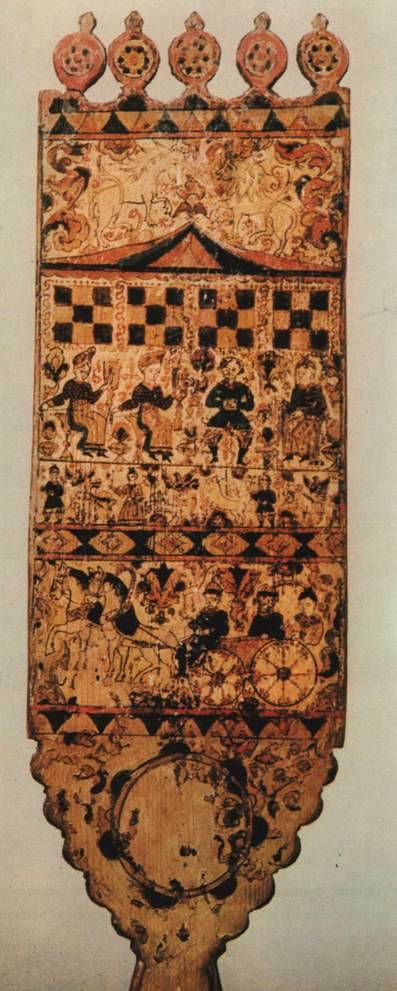

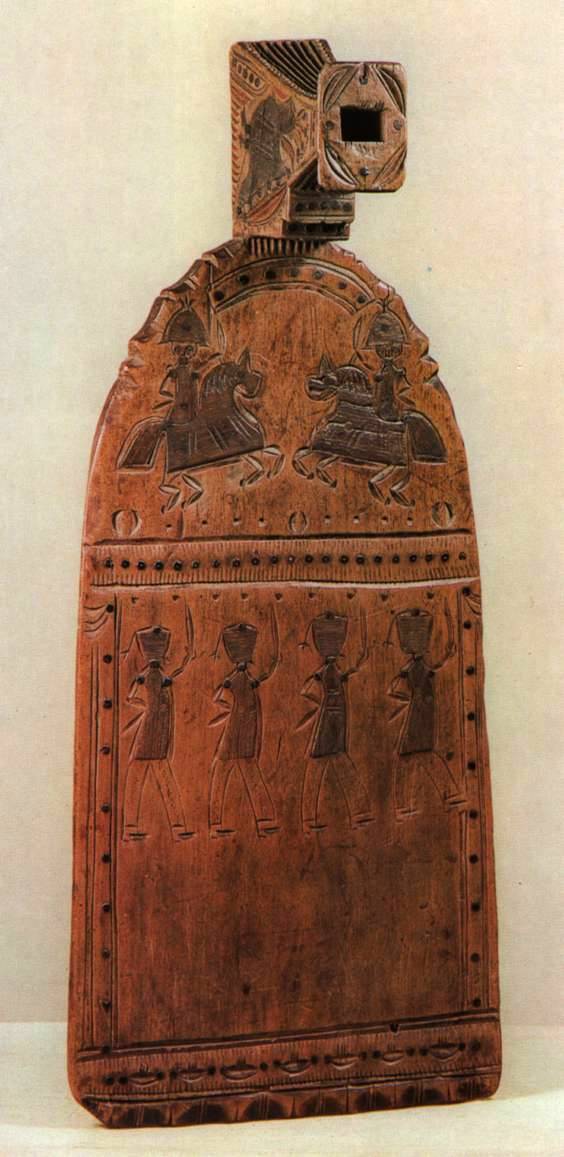

Пермогорская прялка-«рассказ». С фрагментами

19 век

Архангельская область, Красноборский район, пристань Пермогорье, группа деревень Мокрая Едома Белофонная роспись. 86 х 19 х 47,5.

Архангельская область, Красноборский район, пристань Пермогорье, группа деревень Мокрая Едома Белофонная роспись. 86 х 19 х 47,5.

Одна из наиболее распространенных и древних схем композиционного построения росписи лопасти на прялках Пермогорья:

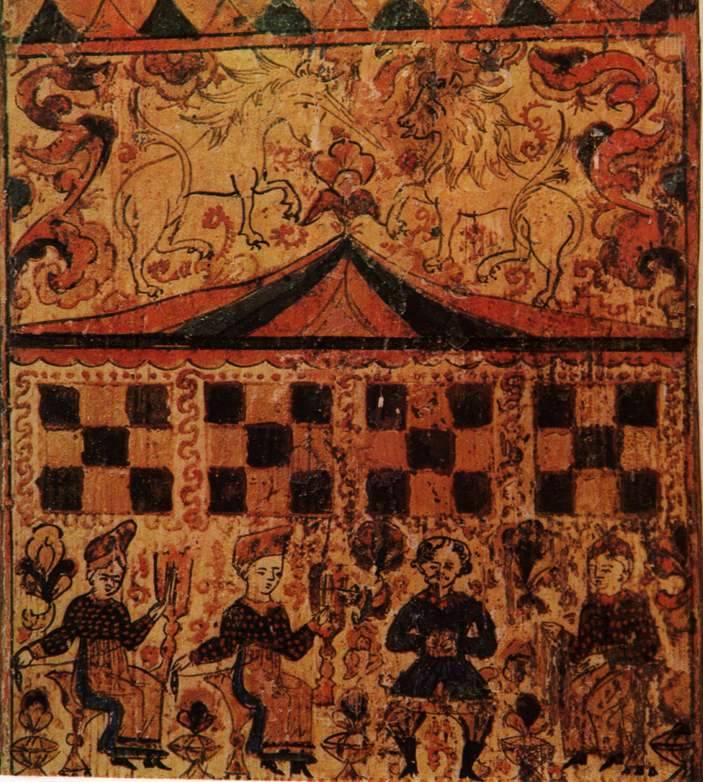

центральное место отведено сцене посиделок с четырьмя фигурами в тереме с узорчатыми окнами, с шатровым завершением, над которым изображены единорог и лев.

Слева за прялками сидят две пряхи. На одной из них женский головной убор, очень распространенный на русском Севере: гладкий налобник, над которым поднимаются, как хохолок, сборки круглой шапочки.

На второй — обычный повойник, головной убор замужней женщины. Справа сидит девушка со швейкой. На голове у нее девичья повязка из яркого шелкового платка с двумя усиками. Носили их только на Северной Двине и называли «кустушка». Рядом с ней паренек с тальянкой в руках.

Каждая деталь росписи не случайна. Здесь можно «прочитать» обстоятельный рассказ, в котором художник реальный сюжет украшает своей мечтой о прекрасном. Эта сцена в цикле росписи является первой по смыслу: знакомство молодых людей на посиделках.

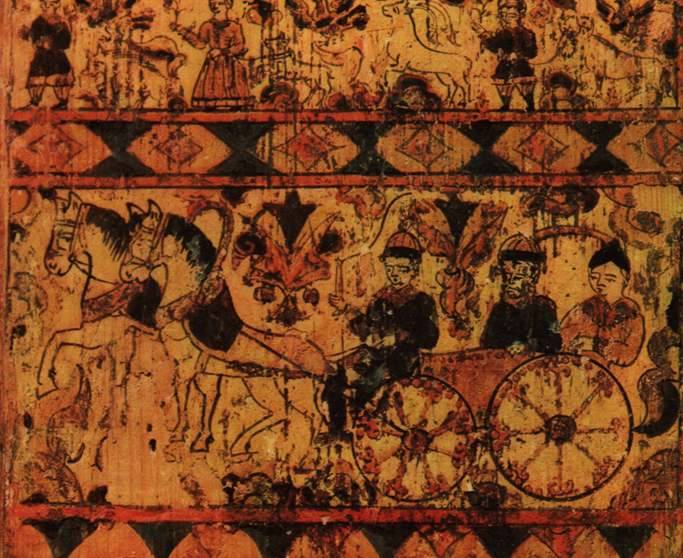

В сцене ниже художник продолжает «рассказ». Под сценой посиделок идет узкий фриз росписи, где художник рисует черным контуром фигуры людей, собаку, свинью, оленя и корову.

Этот мотив в пермогорской росписи встречается только в первой половине 19 века. Под ним композиция, по-видимому, свадебного поезда. Так же, как и сцену посиделок, мастер окружает повозку с молодыми фантастическими цветами, стараясь придать событию, о котором рассказывает, необычный праздничный характер. На обороте этой прялки изображен дом молодой четы, художник прославляет ее хлебосольство и гостеприимство.

Фрагмент Посиделки

Фрагмент свадебный поезд

Прялка

Первая половина 19 века

Архангельская область, Красноборский район, пристань Пермогорье, группа деревень Мокрая Едома Белофонная роспись. 90 х 23 х 49.

Роспись внутренней стороны пермогорских прялок также делалась по определенной схеме. В первой половине 19 века нижнюю часть лопасти обычно занимала сцена застолья. Ножка, как и на фасадной стороне, покрывалась мелким растительным узором по белому фону, который завершало обычно изображение петуха. Верхняя, рабочая часть лопасти, куда привязывали лен, расписывалась более декоративно. По желтому фону писали крупныелистья, а в углах обязательно куриц,, петухов, собак, козлов. Иногда крупной росписью покрывали и донце. Она подчеркивала монолитность корневой прялки, в которой донце, сделанное из корня, плавно переходит в ножку, вырубленную из прямизны (из ствола). По характеру узора и колориту роспись донца повторяет верхнюю часть лопасти.

Роспись внутренней стороны пермогорской прялки со сценой застолья является по сюжету продолжением двух предшествующих сцен фасадной стороны лопасти. Молодые супруги принимают гостей в своем доме. На молодой хозяйке, которая сидит с младенцем на руках, уже одет женский головной убор. Хозяин дома выносит гостям, чинно сидящим за столом с самоваром, штоф. Художник показал в заключительной сцене цикла росписи прялки благополучие, достаток и семейное согласие. Это звучит как доброе пожелание молодой девушке, которой предназначалась в подарок прялка.

http://bibliotekar.ru/ruswood/30.htm

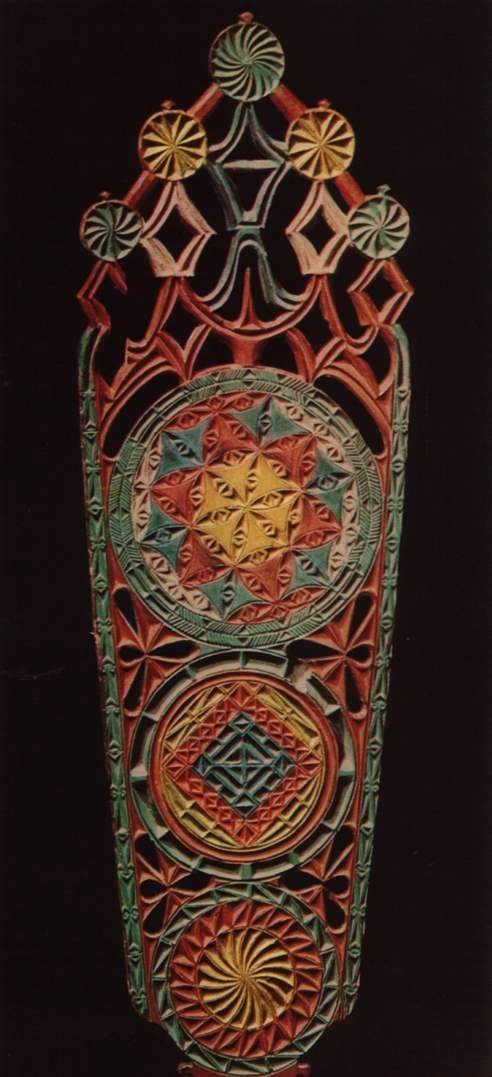

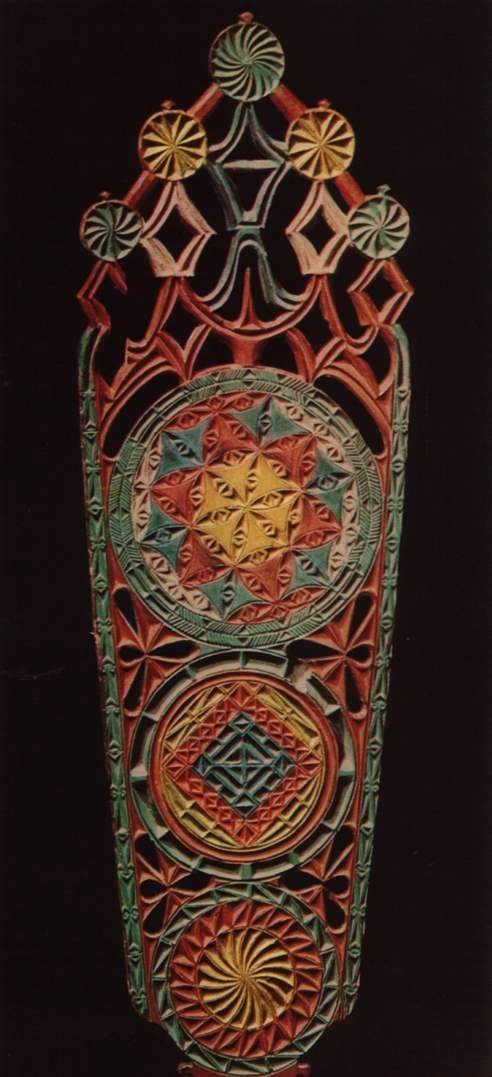

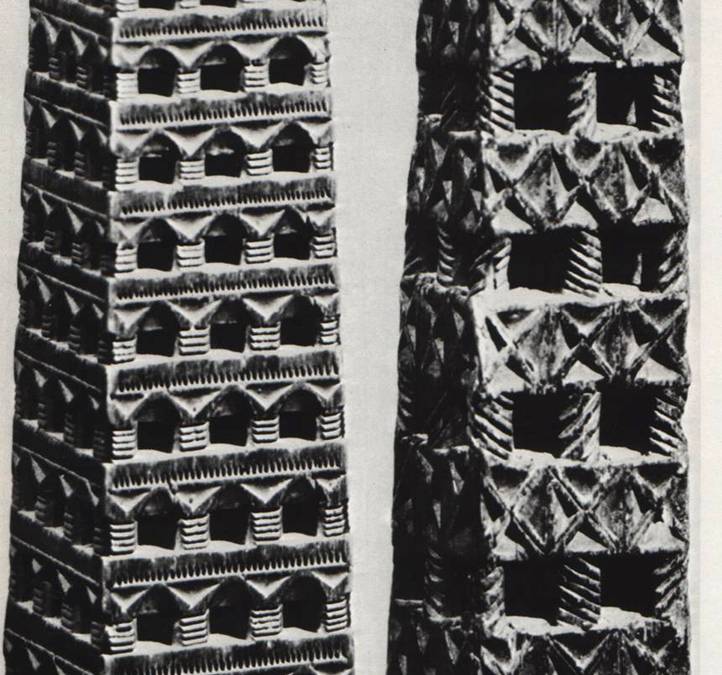

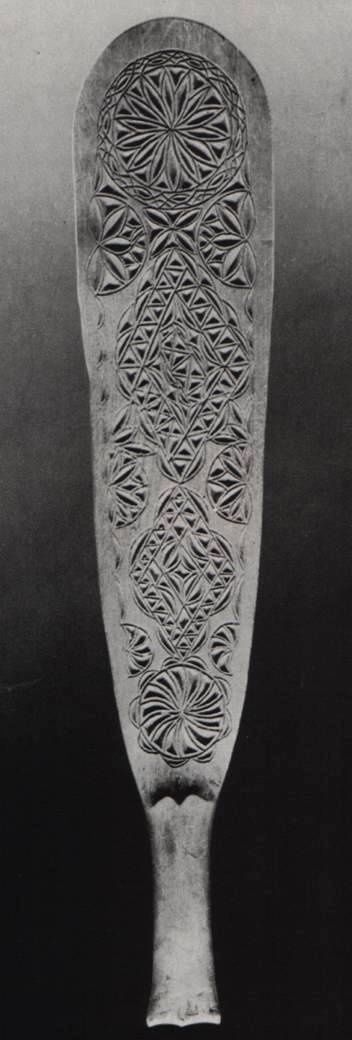

Лопасть прялки

Конец 19 века

Архангельская область, Онежский полуостров, Летний берег

Трехгранновыемчатая и сквозная резьба, токарная работа, раскраска. 108 х 15 х 60.

Поморские прялки были «корневыми» и делались из единого куска дерева. Поздние образцы их имеют исполненную на токарном станке ножку. По классификации А. А. Бобринского были выделены в пятый тип. Первая коллекция их была завезена в 1911 году в Архангельский музей И. М. Починовским. Серьезное изучение этого типа прялок было проведено экспедициями ГРМ (1960-е годы, Н. В. Мальцев). Распространены на Лямецком и Летнем берегу Онежского полуострова. Границы этих центров совпадают с делением полуострова на два берега. Форма и декор поморской прялки с Летнего берега поражает изяществом. Веслообразная форма ее стоит особняком среди всех многочисленных видов русских прялок и, по-видимому, испытала на себе влияние прялок западного побережья Белого моря. Это прялки (илл. XIII в статье) на высокой ножке с длинной узкой лопастью, имеющей вверху и внизу округлость. Средняя часть выгнута в сторону фасада. Все это придает ей сходство с веслом. Она бытовала от Белого моря до границы с Финляндией и от Терского берега почти до Онежского озера. По всей вероятности, форма прялки была древней, местной, она связана с угро-финской культурой и бытовала здесь еще до освоения русскими этих земель. Эта прялка имеет много общего с прялками Финляндии и Прибалтики. Композиция геометрической резьбы состоит из трех круглых клейм. Мельчайший узор покрывает всю лопасть, поверхность которой от этого мерцает множеством граней. Изящную форму подчеркивает хрупкое завершение из пяти городков. Прялка покрыта росписью по резьбе.

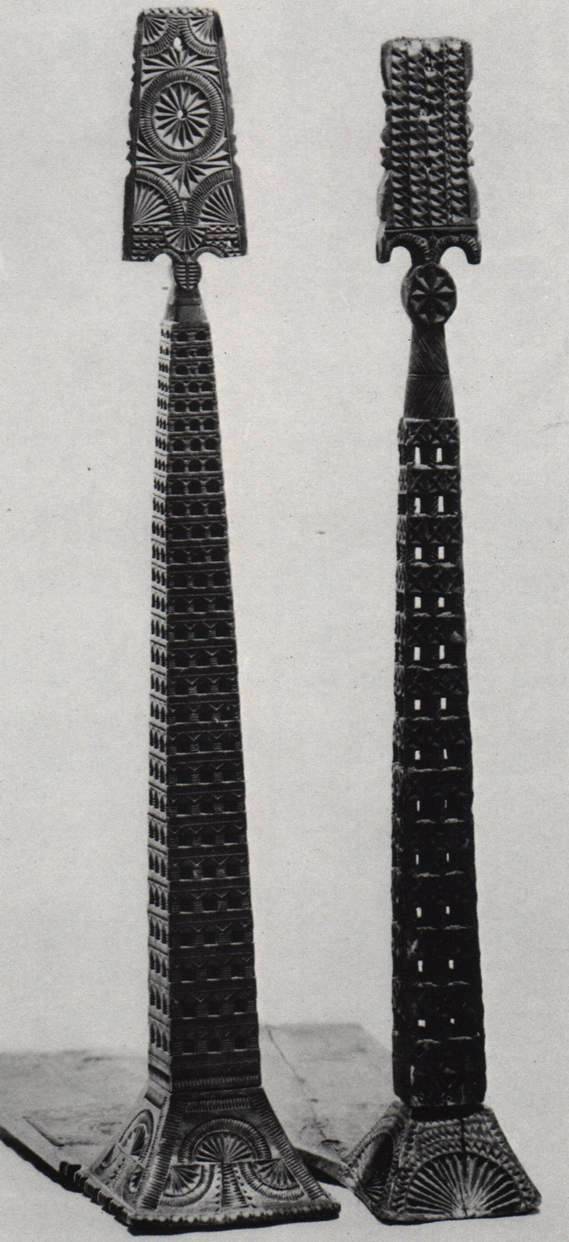

Кенозерские прялки — корневые, делались из одного куска дерева

Конец 19 века

Архангельская область, Каргопольский район, деревни на Кенозере

Трехгранновыемчатая резьба, кистевая роспись. 99 х 23,5 х 56. 99 х 23,5 х 56. Подарены экспедицией ГРМ (1964, Н. В. Мальцев)

Кенозерские прялки — корневые, они делались из одного куска дерева. В классификацию А. А. Бобринского не вошли. Впервые были найдены и выделены в самостоятельный тип экспедициями ГРМ (1963, Н. В. Мальцев). Кенозерские прялки бытуют в Каргопольском районе вокруг Кенозера. В их форме много общего с каргопольскими прялками. Они имеют невысокую ножку и огромную лопасть, верх которой образует два ската с пятью большими круглыми городками. Низ лопасти украшают две большие круглые серьги. Трехгранновыемчатая резьба, густо покрывающая ножку и лопасть, имеет ряд характерных только для Кенозера мотивов (полосы орнамента из квадратов, украшенных веером лучей). Обычно по резьбе нарядно расписывались.

Большая лопасть прялок Кенозера, покрытая резьбой, всегда украшалась еще и росписью. Гладь не тронутого резьбой дерева по всей лопасти красили в один какой-нибудь цвет. Резьбу городков на верхнем-срезе прялки, сережки внизу лопасти, орнаментальные полосы и центральную композицию расцвечивали красками. По фону наносили кистевую роспись, обычно — цветочный узор.

Кенозерские прялки — корневые

Конец 19 века

Архангельская область, Каргопольский район, деревни на Кенозере

Трехгранновыемчатая резьба, кистевая роспись. 99 х 23,5 х 56. 99 х 23,5 х 56. Подарены экспедицией ГРМ (1964, Н. В. Мальцев)

Кенозерские прялки — корневые, они делались из одного куска дерева. В классификацию А. А. Бобринского не вошли. Впервые были найдены и выделены в самостоятельный тип экспедициями ГРМ (1963, Н. В. Мальцев). Кенозерские прялки бытуют в Каргопольском районе вокруг Кенозера. В их форме много общего с каргопольскими прялками. Они имеют невысокую ножку и огромную лопасть, верх которой образует два ската с пятью большими круглыми городками. Низ лопасти украшают две большие круглые серьги. Трехгранновыемчатая резьба, густо покрывающая ножку и лопасть, имеет ряд характерных только для Кенозера мотивов (полосы орнамента из квадратов, украшенных веером лучей). Обычно по резьбе нарядно расписывались.

Большая лопасть прялок Кенозера, покрытая резьбой, всегда украшалась еще и росписью. Гладь не тронутого резьбой дерева по всей лопасти красили в один какой-нибудь цвет. Резьбу городков на верхнем срезе прялки, сережки внизу лопасти, орнаментальные полосы и центральную композицию расцвечивали красками. По фону наносили кистевую роспись, обычно — цветочный узор.

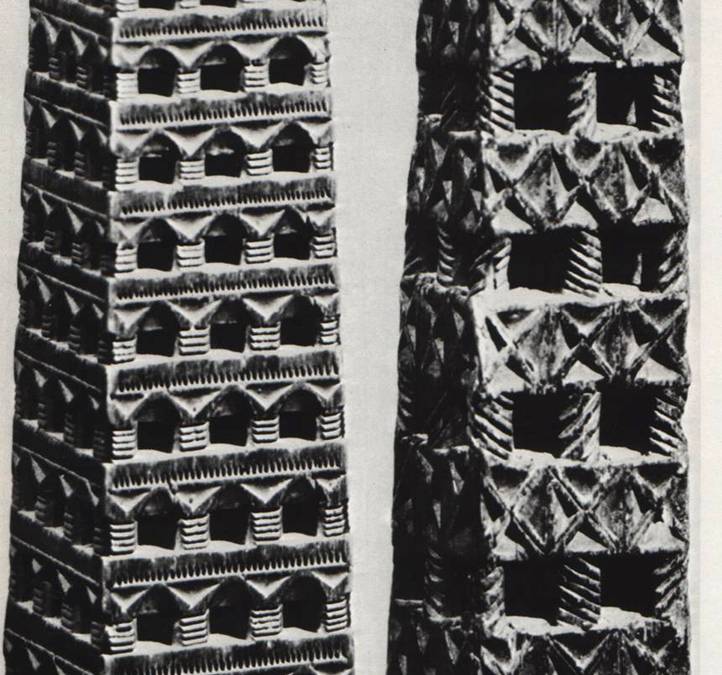

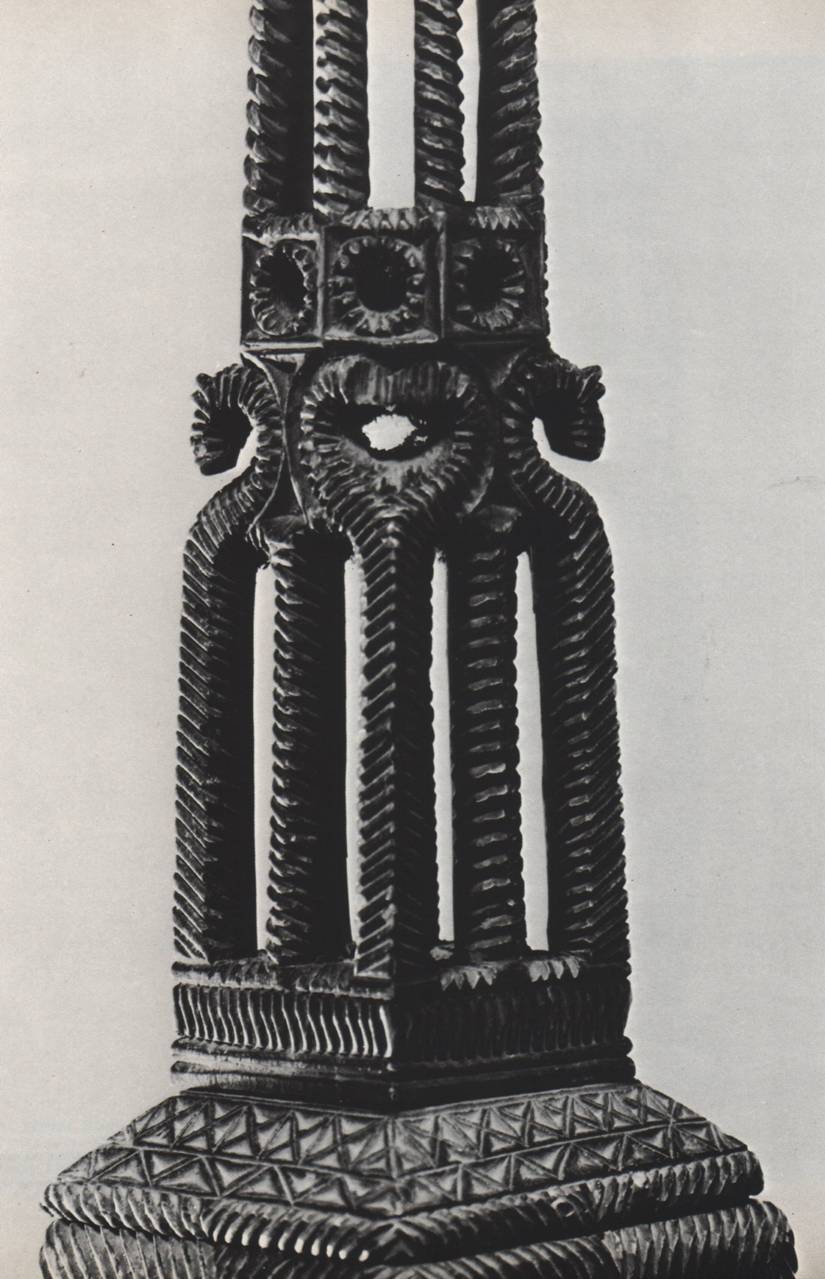

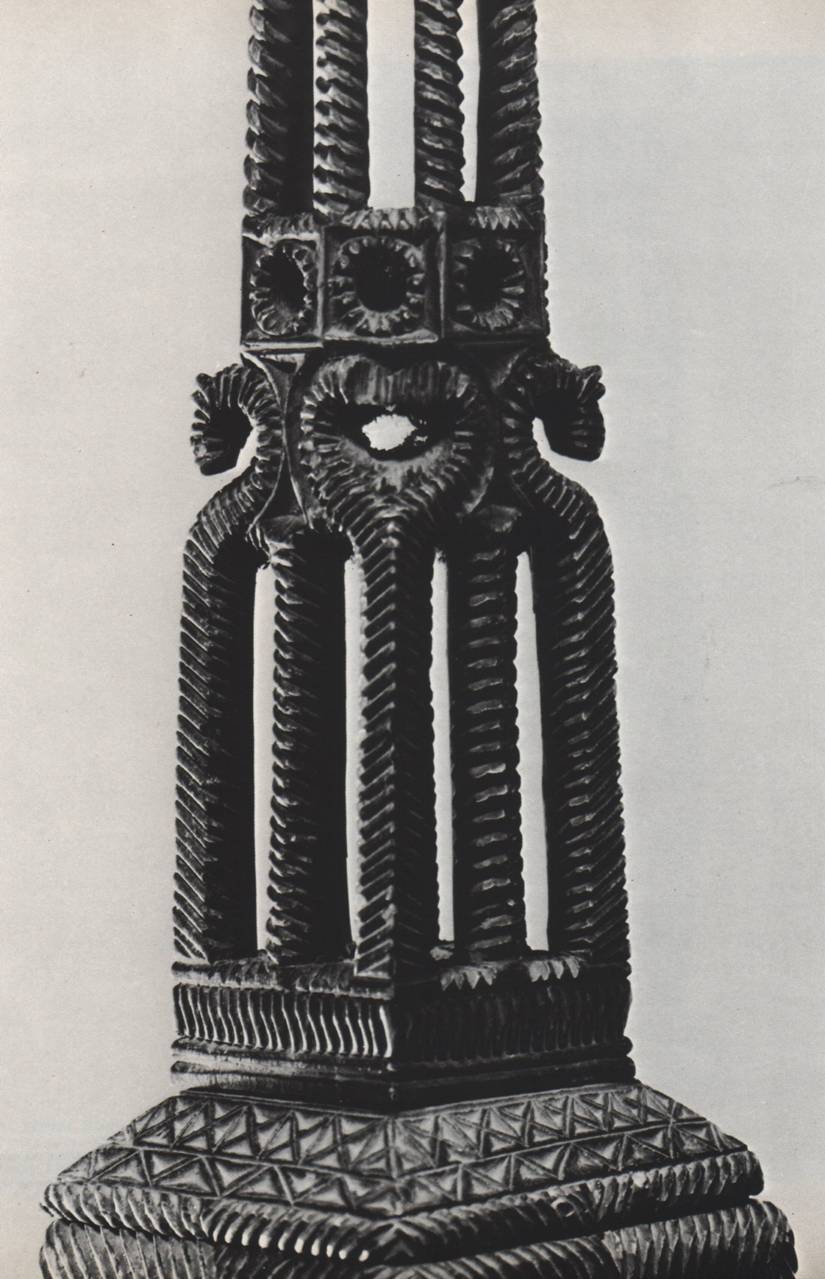

Столбчатые прялки — «волжский столбик»

Конец 19 века

Прялка. 19 век. Ярославская область, Середской район Трехгранновыемчатая и объемная резьба. 75x14x64. Инв. № 3206 д Поступила из коллекции Вл. Ив. Соколова в 1957 году

Прялка. 19 век. Ярославская область, Некрасовский район, село Вятское Трехгранновыемчатая и сквозная резьба. 73 х 11 х64. Инв. № 3673 д Поступила из Загорской профтехшколы в 1940 году

Наиболее яркие разновидности волжского столбика. Ее форма и резной декор окон с сандриками напоминают высокие стройные шатры каменных колоколен 17 века. Она состоит из донца и вставленной в него ножки с небольшой лопастью. Исследования последних лет выявили целую группу разновидностей столбчатых прялок, связующим звеном между которыми является их конструкция — донце и вставляющийся в него стояк с маленькой головкой. Эту форму мы встречаем только в районах, прилегающих к Волге и ее притокам (в Костромской, Ярославской, в западной части Вологодской, в восточной части Новгородской и в Калининской областях). Форма ярославского столбика с окошечками была положена в основу восьмого типа прялок по классификации А. А. Бобринского, без точного указания мест их бытования. Экспедицией Загорского музея была определена эта территория (1966, О. В. Круглова): она занимает Середской район и северную часть Некрасовского района Ярославской области. Основными центрами производства были село Вятское и соседние деревни. Резчики прялок взяли за образец каменные шатровые колокольни 17 века с разбросанными на белой глади шатра оконцами, верхняя часть которых обычно была украшена объемным сандриком. Этот мотив нарядных оконец повторяется так много раз, что сплошь покрывает все грани деревянной башенки. Простенки между окнами заполнены витыми колонками. В резьбе поражает тщательная отделка каждой детали и блестящая техника выполнения.

Фрагмент

http://bibliotekar.ru/ruswood/34.htm

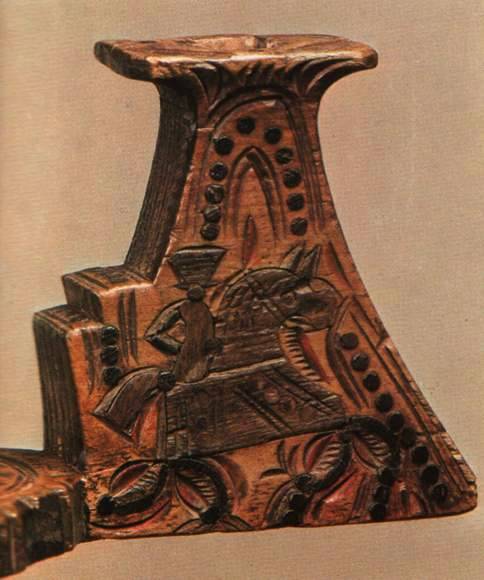

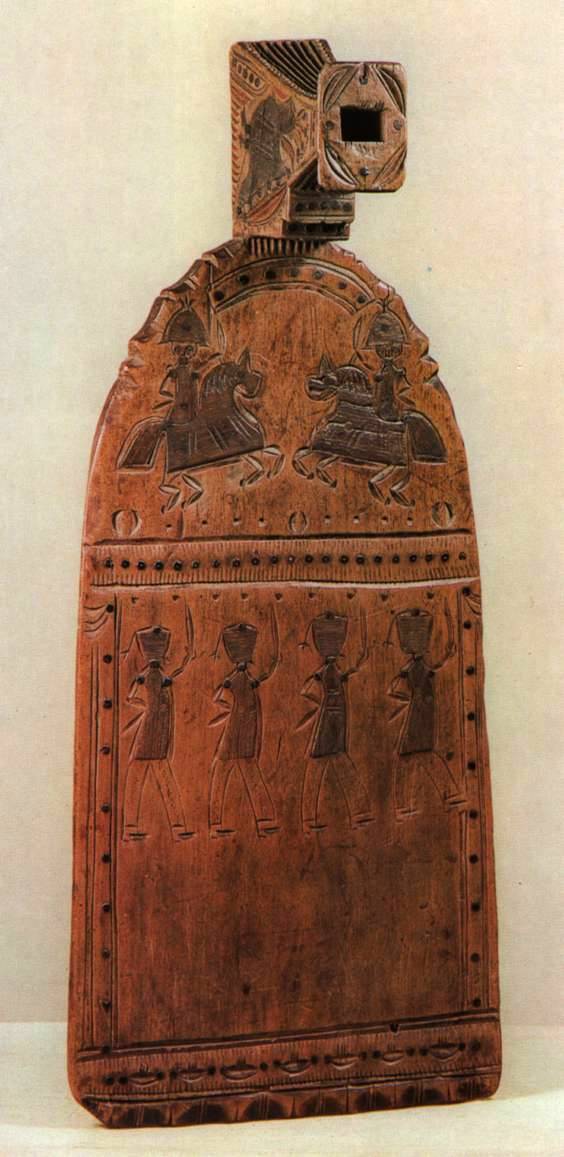

Донце и головка для гребня

Начало 19 века

Горьковская область, Городецкий район Инкрустация. 73 х 32.

Городецкие донца обычно закругляются около головки. Представленное здесь инкрустировано мореным дубом без подкраски фона, что начали делать в Го-родце в середине 19 века. Центральная часть донца украшена изображением марширующих солдатиков. Их высокие головные уборы-кивера позволяют датировать донца первой четвертью 19 века. Выше изображены два всадника в треуголках на приземистых, большеголовых лошадках.

Композиция со всадником на лошади, исполненная техникой инкрустации, украшает боковую грань головки городецкого донца. Всадник в высокой шапке, такой же, как и солдатики. Большеголовый конек напоминает городецкую игрушку. Ножки конька превращены в декоративные листья.

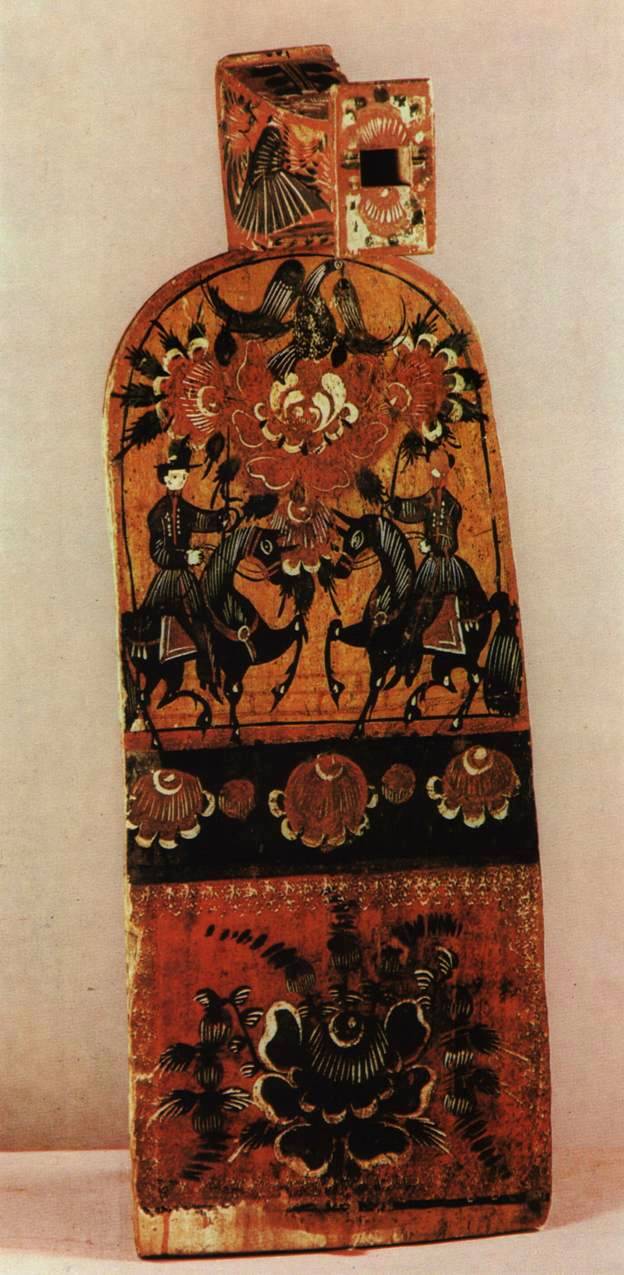

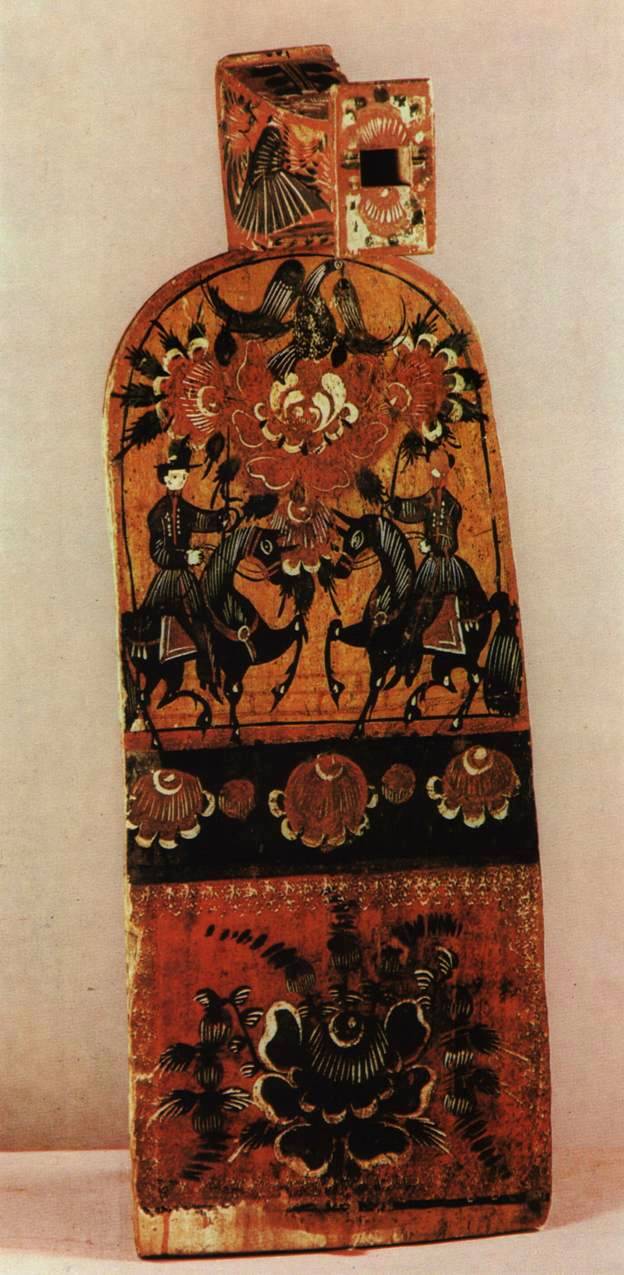

Донце и головка для гребня

19 век

Горьковская область, Городецкий район. Роспись. 79 х 27 х 17.

Донце украшено росписью, но еще сохранило характерную для более ранних инкрустированных донец композицию — два всадника и дерево с птицами в центре. Цветовое решение росписи тоже подражает инкрустации: черные кони на желтом фоне. Желтый фон впервые появился в середине 19 века как подкраска на городецкой инкрустации. Позднее, в последние десятилетия 19 века, на следующем этапе городецкой росписи традиционную сцену со всадниками заменило знаменитое городецкое застолье. Роспись этого донца отличается изяществом, изысканностью формы и виртуозной техникой письма. Широкие мазки росписи дополняются оживками, сочные удары кисти намечают центр цветка, тонкая гибкая линия идет по краю лепестков.

Боковая грань головки донца украшена композицией со всадником на черном коне. В росписи преобладает черный цвет, по которому легкими штрихами нанесены белые оживки. Над головой всадника цветок розана, очень характерный для городецкой росписи

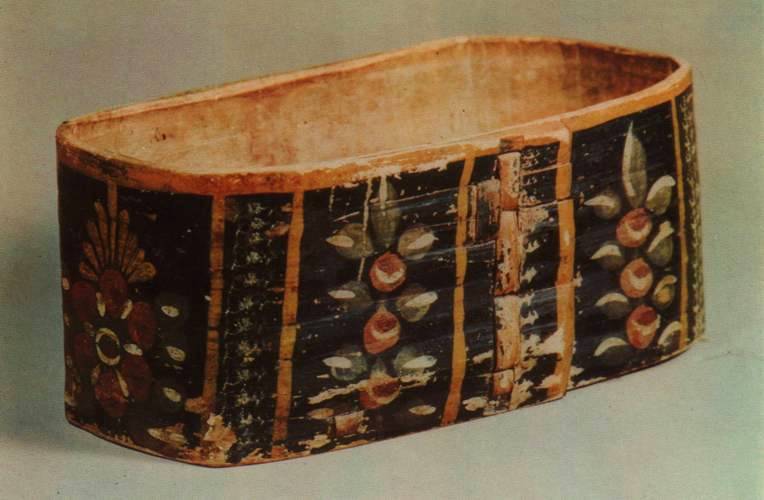

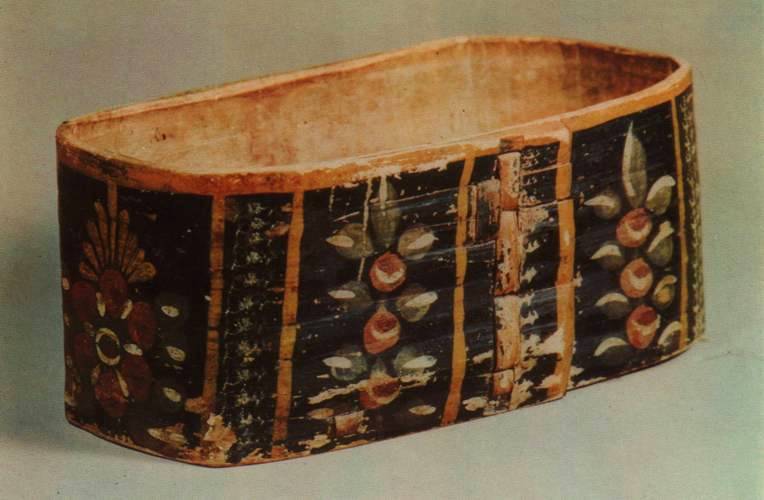

Мочесник

Начало 20 века

Горьковская область, Городецкий район Роспись. 12,5 х 30,5 х 16.

Мочесник, выгнутая из луба небольшая продолговатая коробка без крышки, применялся для хранения «мочек» — пучков начесанного льна, приготовленного для пряжи. Украшен характерной для Городецкого района росписью. На стыке лубяных стенок мочесника — бутоны коричневато-красных розанов, на торцах — уже распустившиеся розаны с листьями. В манере письма чувствуется некоторая торопливость, вызванная массовым производством этих предметов для продажи. Но несмотря на это, в исполнении росписи видна рука мастера, хорошо владевшего композицией, рисунком и колоритом.

http://bibliotekar.ru/ruswood/37.htm

Архангельская область, Черевковский район, деревня Среднее Харино

Архангельская область, Черевковский район, деревня Среднее Харино

Солоница

Конец 19—начало 20 века

Горьковская область, Городецкий район. Кистевая роспись. 16x19,5x15.

Привезена экспедицией Загорского музея (1963, Л. Э. Калмыкова)

Солоница в форме кресла, с крышкой на вертлюге, обвязана ивовым прутом в несколько рядов, выполняющими роль обручей. Ее форма характерна для среднего Поволжья. Крышка и спинка солоницы с обеих сторон покрыты характерной городецкой росписью очень простой, но декоративной. Беглость узора, смелость мазка, уверенность в нанесении оживок, выработанные торопливостью письма, связанной с производством на продажу, характеризуют роспись этого предмета. Солоницы делали сотнями, поэтому и сейчас еще они встречаются далеко за пределами Горьковской области — в Костромской, Ярославской, Калининской и Вологодской областях.

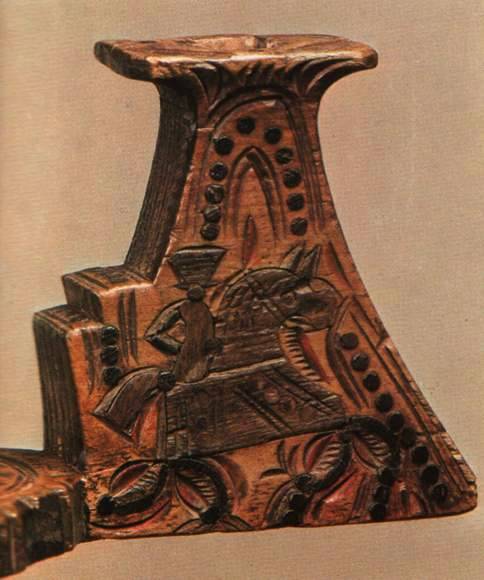

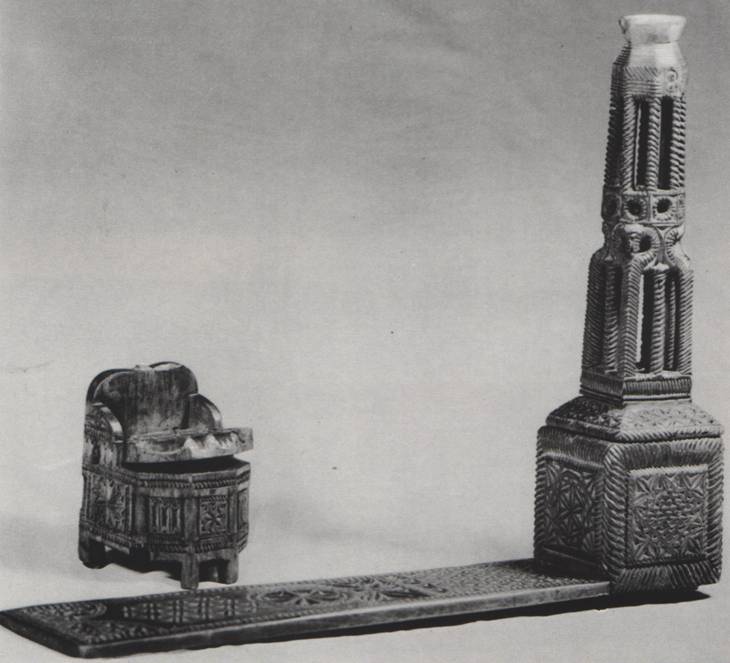

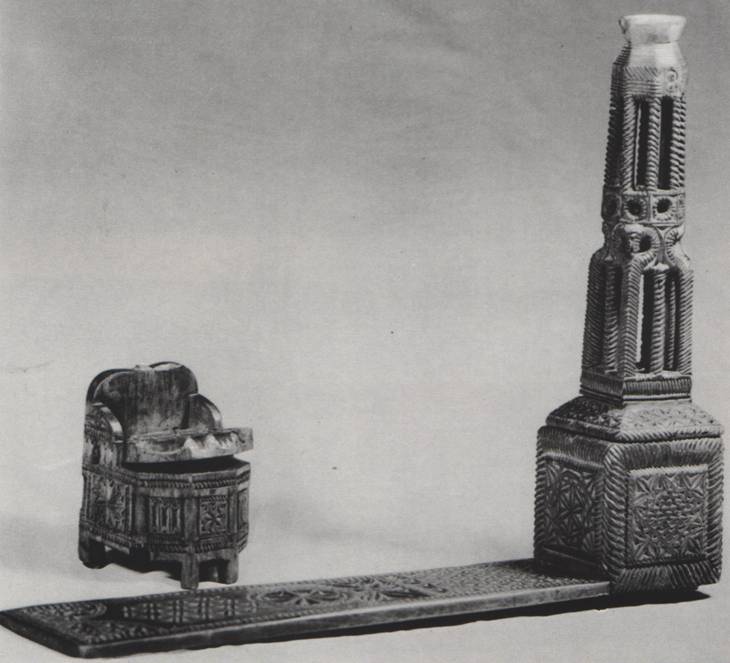

Швейка и солоница

Конец 19—начало 20 века

Швейка. 1893 год. Поволжье Трехгранновыемчатая резьба. 45 х 11,5 х 56.

Солоница. Конец 19 века. Поволжье Трехгранновыемчатая резьба. 15,5x11x11.

По конструкции напоминает прялку. На донце, куда у прялки вставлялся гребень, у швейки крепился столбик в виде трехъярусной башенки. Вверху у нее подушечка, на которую накалывалась ткань и закреплялась, что давало возможность натянуть ее во время шитья. Основанием башенки является кубической формы ящичек для ниток и иголок с выдвижнойкрышкой. Средний ярус башенки имеет витые колонки, на углах они завершаются стилизованными головками коней. Над верхним ярусом вырезана дата: «1893 года». Донце и ящик для ниток покрыты резьбой, узор которой состоит из розеток, квадратов, треугольников.

Солоницу в форме кресла тоже украшает трехгранновыемчатая резьба с геометрическим узором.

Фрагмент швейки

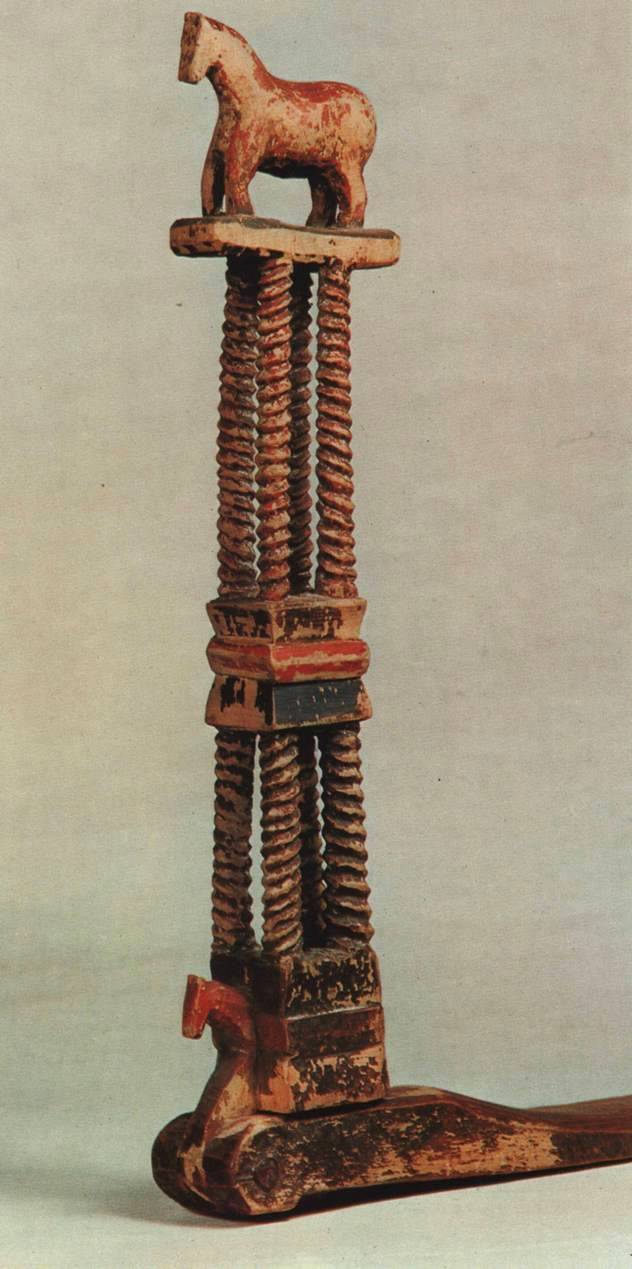

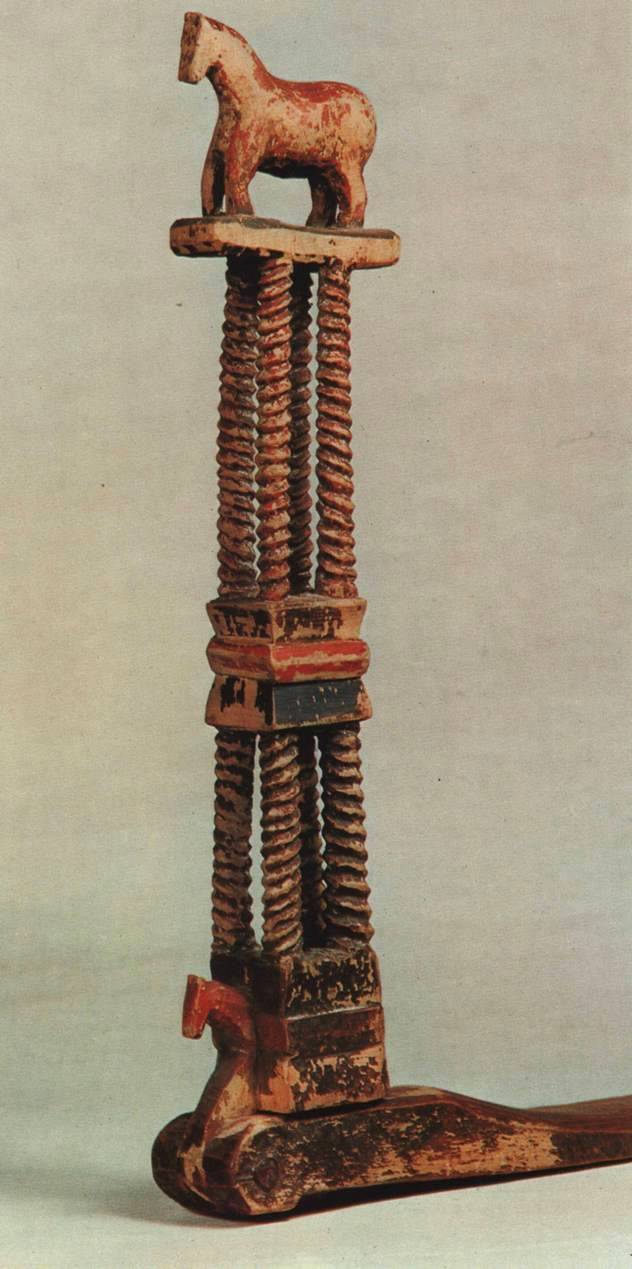

Швейка

Конец 19—начало 20 века

Архангельская область, Красноборский район, деревня Подберезная на Цивозере

Объемная резьба, раскраска. 49 х 9 х 53. Привезена экспедицией Загорского музея (1959, О. В. Круглова)

Швейка складная. Стояк ее имеет форму двухъярусной башенки. Основным украшением башенки являются витые колонки, а завершается она фигуркой конька. Головка конька вырезана и на месте стыка стояка с донцем. Эта форма швейки характерна для районов Северной Двины. По резьбе была сделана роспись масляными красками. Швейка была таким же необходимым предметом, как и прялка, поэтому ее украшению также придавалось большое значение.

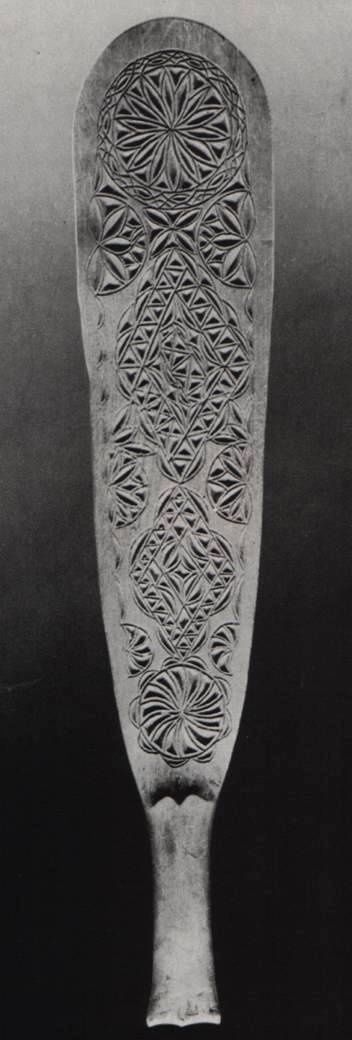

Трепало

Середина 19 века

Архангельская область, Черевковский район, деревня Среднее Харино

Архангельская область, Черевковский район, деревня Среднее Харино

Трехгранновыемчатая резьба. 17x13.

Привезено экспедициейЗагорского музея (1959, О. В. Круглова)

Трепало для льна. Форма характерна для районов Северной Двины: от прямой ручки оно постепенно расширяется и заканчивается округлым концом. По размеру меньше, чем трепало Вологодской области, но значительно толще, массивней, тяжеловесней. Одна сторона трепала покрыта трехгранновыемчатой резьбой. Около ручки начинает композицию маленькая вихревая розетка. Затем два ромба, один больше другого, подчеркивают плавное расширение плоскости трепала. Замыкает композицию кружевной резьбы большая розетка.

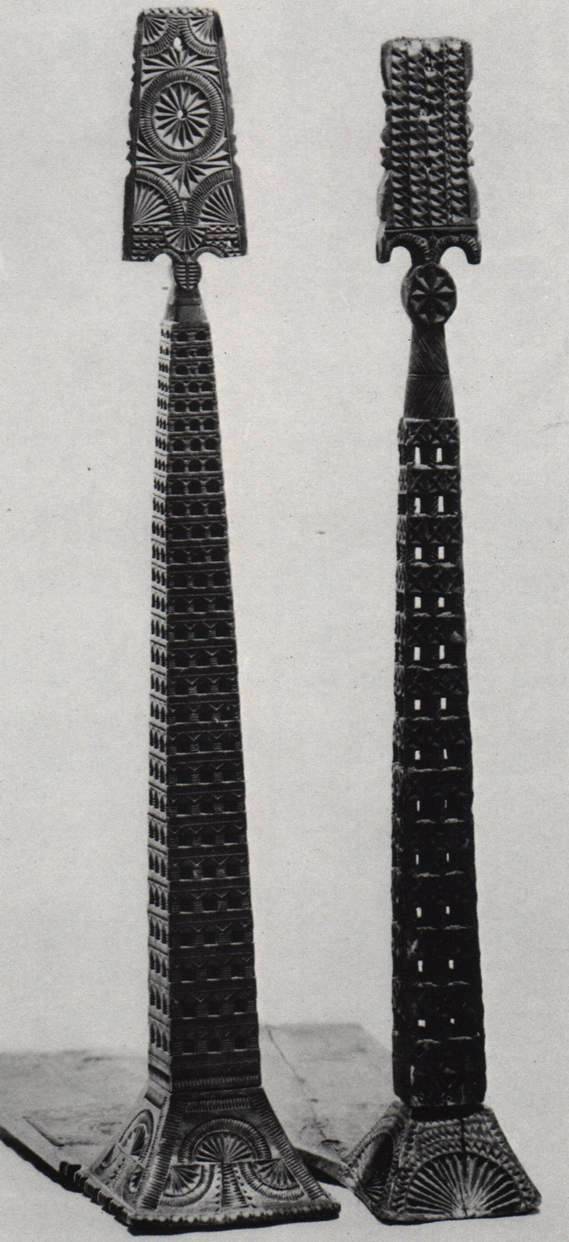

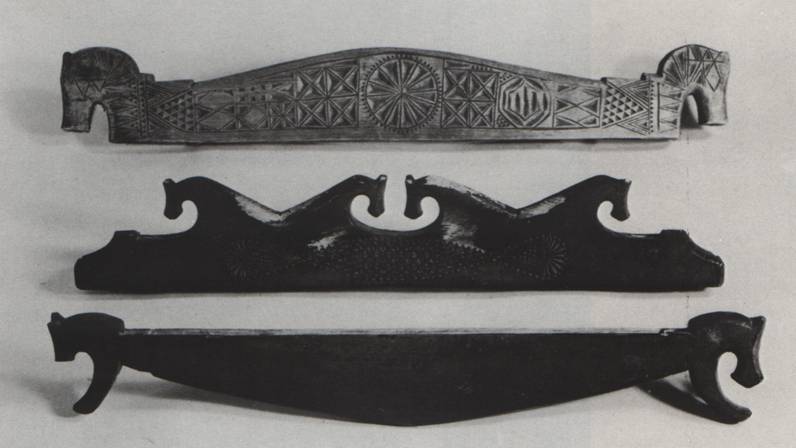

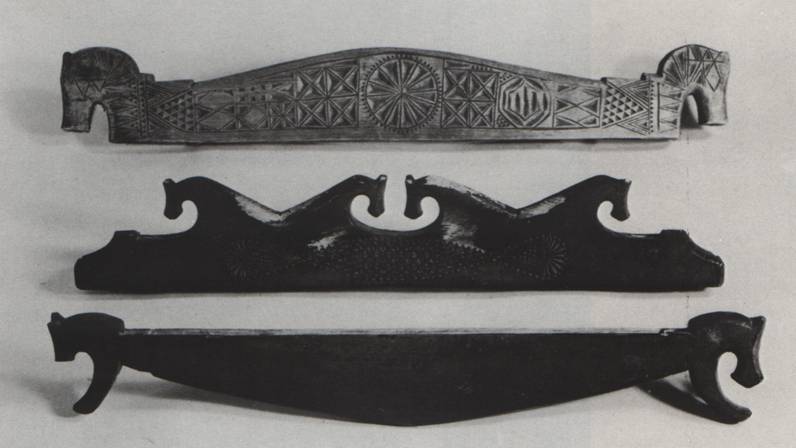

Набилки от ткацкого стана

Конец 19 века

Архангельская область, Красноборский район, деревня Большой Двор на Цивозере Трехгранновыемчатая резьба. 99 х 16. Привезена экспедицией Загорского музея (1959, О. В. Круглова)

Вологодская область, Тотемский район, деревня Ивакино. Трехгранновыемчатая и рельефная резьба. 83 х 14. Инв. № 5491 д Привезены экспедицией Загорского музея (1970, О. В. Круглова)

Ткацкий станок часто украшала резьба. Особенно нарядно декорировались ткацкие станки в среднем Поволжье. Их массивные стояки с наружной стороны покрывались крупной резьбой, очень близкой к домовой резьбе Поволжья. На Севере России декорировались лишь отдельные детали ткацкого станка — челноки, притужальники, планки для растяжки холста и больше всего внимания уделялось декору набилок. Особенно нарядно украшалась верхняя набилка стана в бассейне Северной Двины. Ее центральная часть густо покрыта крупным трехгранновыемчатым узором, а концам придана форма конских голов. Парная к ней нижняя набилка — утрачена. На другой паре набилок основным декором являются конские головы. Они украшают не только их концы. Парные конские головы вырезаны и на центральной части набилки, на двух выступах для рук.