|

|

| |

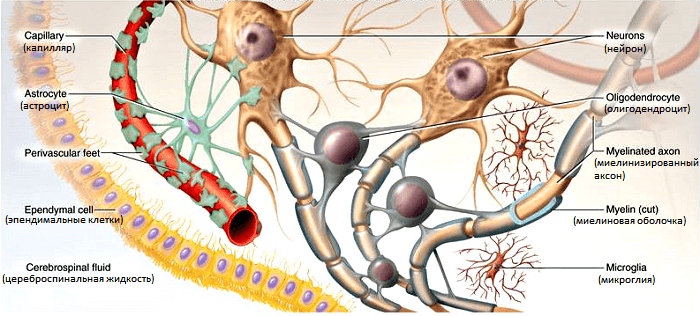

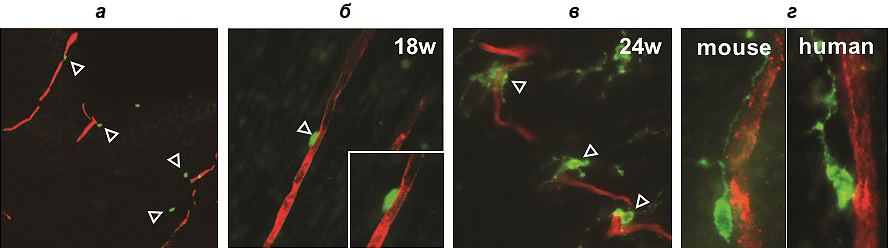

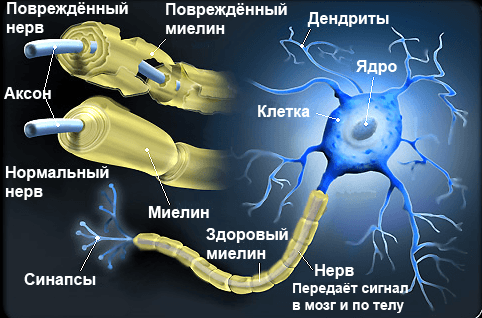

Что такое нейроглия?Большинству людей кажется очевидным, что вся сложная психическая деятельность обеспечивается исключительно нервными клетками, которые проводят импульсы, обусловливают эмоции и позволяют успешно взаимодействовать с окружающим миром. Однако правильная работа нейронов была бы невозможна без очень важного клеточного образования — нейроглии.Глиальные клетки формируют специфическое микроокружение для нейронов, обеспечивая условия для генерации и передачи нервных импульсов. Среди этих клеток наиболее многочисленна группа олигодендроцитов. Они «изолируют» длинные отростки нейронов — аксоны — для того, чтобы проводить сигналы с высокой скоростью. Изолирующее покрытие, окружающее нервные волокна, называется миелин, а сам процесс изоляции — миелинизация. Олигодендроциты поддерживают быструю нервную проводимость и защищают целостность аксонов в процессе их жизнедеятельности. Как обеспечивается изоляция нервных волокон?Каждый из олигодендроцитов образует несколько отростков-«ножек», которые оборачивают часть длинных отростков нейронов (рис. 1). В результате один олигодендроцит оказывается связанным сразу с несколькими нервными клетками. Считается, что самую мощную миелиновую изоляцию в мозге получают наиболее активные аксоны — это позволяет им работать еще эффективнее. Рисунок 1. Образование миелиновой оболочки в центральной нервной системе. Оболочка формируется из плоских выростов олигодендроцитов, многократно оборачивающих аксон наподобие изоляционной ленты. Рисунок с сайта laesus-de-liro.livejournal.com. Рисунок 1. Образование миелиновой оболочки в центральной нервной системе. Оболочка формируется из плоских выростов олигодендроцитов, многократно оборачивающих аксон наподобие изоляционной ленты. Рисунок с сайта laesus-de-liro.livejournal.com.Можно ли избирательно управлять процессом миелинизации?Не все нейроны требуют конструирования вокруг аксонов изоляционных оболочек — ведь тогда все клетки нашей нервной системы работали бы в суперинтенсивном режиме. Следствием стала бы сверхвозбудимость и в конечном счете гибель организма. Получается, что в процессе формирования нервной системы клетки как-то понимают, где необходимо строить миелиновые оболочки, а где — нет? Действительно, миелинизация аксонов начинается уже на ранних этапах развития организма, и в этом помогают клетки — предшественницы олигодендроцитов (oligodendrocyte precursor cells, OPCs). Для формирования «правильной» структуры нервных волокон эти клетки мигрируют в организме зародыша на протяжении его эмбрионального развития.Область первичной миграции клеток нейроглии — это субвентрикулярная зона головного мозга; именно здесь в специальных доменах формируются OPCs. Отсюда клетки-предшественницы способны мигрировать на большие расстояния, обеспечивая равномерное распределение вещества в центральной нервной системе. В процессе развития нервной системы наиболее важны перемещения OPCs, происходящие на ранних этапах эмбрионального развития: несмотря на то, что миграции клеток после рождения тоже возможны, способность к ним сильно ограничена. Результаты нового исследования, проведенного учеными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Калифорнийского университета в Сан-Диего, показали, что для развития нервной системы нужна физическая опора, помогающая клеткам мигрировать [1, 2]. Таким «субстратом» в организме млекопитающих служит кровеносная система. Получается, что роль сосудов не ограничивается транспортировкой газов и питательных веществ. Последние наблюдения доказывают, что именно кровеносная сеть способствует нормальному развитию головного и спинного мозга. Для построения первичной структуры мозга клеткам-предшественницам важно правильно распознавать путь своей миграции. Мобильность ОРСs регулируется специальными клеточными механизмами, а также полярностью и внеклеточными сигналами [1]. Важным активатором является особый рецептор — Gpr124 (G protein-coupled receptor 124), а регулятором взаимодействия между клетками-предшественницами и сосудистым эндотелием выступает Wnt-сигналинг [3]. Как изучали процессы перемещения клеток-предшественниц?В первой серии экспериментов участвовали клетки мышиных зародышей. Оказалось, что в развивающемся переднем мозге мыши сначала «налаживается» сосудистая сеть, а уже затем появляются первые клетки — предшественницы олигодендроцитов. Для их дальнейшей миграции необходимо наладить контакт с поверхностью кровеносных сосудов, и это достигается благодаря «вторжению» эндотелиальных отростков в нейроэпителий (рис. 2). Рисунок 2. Конфокальные изображения, показывающие ассоциацию OPCs с кровеносными сосудами. а — Первые OPCs (выделены зеленым цветом, обозначены стрелками) «прибывают» из зародышевого мозга для прикрепления к сосудам (помечены красным цветом). б — Контакт OPCs с кровеносными сосудами на 18 неделе эмбрионального развития. в — Контакт на 24 неделе. г — Сходная морфологическая ассоциация кровеносных сосудов с клетками-предшественницами в организме мыши (слева) и человека (справа). Рисунок из [1]. Рисунок 2. Конфокальные изображения, показывающие ассоциацию OPCs с кровеносными сосудами. а — Первые OPCs (выделены зеленым цветом, обозначены стрелками) «прибывают» из зародышевого мозга для прикрепления к сосудам (помечены красным цветом). б — Контакт OPCs с кровеносными сосудами на 18 неделе эмбрионального развития. в — Контакт на 24 неделе. г — Сходная морфологическая ассоциация кровеносных сосудов с клетками-предшественницами в организме мыши (слева) и человека (справа). Рисунок из [1].Визуализация живых ОРСs зародыша с помощью флуоресцентного маркера Olig2-GFP выявила две основных модели поведения этих клеток: «ползание» и «перепрыгивание». Клетки, непосредственно соприкасающиеся с поверхностью кровеносного сосуда, в процессе своей миграции постепенно «переползают» вдоль него. Если же необходимо создать связь с новым сосудом, ОРСs вынуждены «прыгать», не контактируя непосредственно с эндотелием — так перемещение происходит быстрее. Нужно отметить, что ассоциация мигрирующих ОРСs с сосудами не ограничена пределами головного мозга зародыша: исследователи обнаружили ее на более поздних стадиях развития и в спинном мозге. Конечно, для установления глобальной роли сосудистой системы в перемещениях клеток нейроглии предстоит провести еще не один эксперимент. Однако обсуждаемое исследование впервые раскрыло принципы миграций предшественников олигодендроцитов в развивающейся нервной системе. Оно впервые показало, что нормальное развитие нервной системы напрямую связано с кровеносной системой зародыша. Сейчас можно принять за установленный факт следующее: именно сосуды определяют дальнейшие пути формирования нервной системы. Если у зародыша есть нарушения в строении кровеносной системы, то и нервная вряд ли избежит патологии. Что дает нам исследование миграций OPCs?Несмотря на то, что способность к перемещениям клеток-предшественниц наиболее активно проявляется на ранних этапах эмбрионального развития, отклонения от нормы в этом периоде приводят к серьезным расстройствам организма во взрослом состоянии. Нарушение структуры миелиновых оболочек нейронов имеет решающее значение в патогенезе некоторых болезней человека — например, рассеянного склероза или гипоксических повреждений у новорожденных. Рассеянный склероз — это наиболее часто встречающееся неврологическое нарушение у молодых людей*, а развивается оно вследствие повреждения миелиновой оболочки нервных клеток головного и спинного мозга аномальными иммунными клетками (рис. 3).

* — И поэтому способам лечения рассеянного склероза

посвящено множество медицинских исследований, в том числе отечественных.

Например, аутоиммунной нейродегенерацией — и именно с упором

на рассеянный склероз — занимается лаборатория биокатализа ИБХ РАН «Лаборатория биокатализа ИБХ: дизайнерские ферменты и клоны-мятежники» [4]. — Ред.

Рисунок 3. Демиелинизация нервных волокон — причина развития рассеянного склероза. Рисунок с сайта is-med.com, адаптирован. Рисунок 3. Демиелинизация нервных волокон — причина развития рассеянного склероза. Рисунок с сайта is-med.com, адаптирован.Литература

| ||

Темы

C

Cеквенирование

E

E1b1b

G

I

I1

I2

J

J1

J2

N

N1c

Q

R1a

R1b

Y-ДНК

Австролоиды

Альпийский тип

Америнды

Англия

Антропологическая реконструкция

Антропоэстетика

Арабы

Арменоиды

Армия Руси

Археология

Аудио

Аутосомы

Африканцы

Бактерии

Балканы

Венгрия

Вера

Видео

Вирусы

Вьетнам

Гаплогруппы

Генетика человека

Генетические классификации

Геногеография

Германцы

Гормоны

Графики

Греция

Группы крови

ДНК

Деградация

Демография в России

Дерматоглифика

Динарская раса

Дравиды

Древние цивилизации

Европа

Европейская антропология

Европейский генофонд

ЖЗЛ

Живопись

Животные

Звёзды кино

Здоровье

Знаменитости

Зодчество

Иберия

Индия

Индоарийцы

Интеръер

Иран

Ирландия

Испания

Исскуство

История

Италия

Кавказ

Канада

Карты

Кельты

Китай

Корея

Криминал

Культура Руси

Латинская Америка

Летописание

Лингвистика

Миграция

Мимикрия

Мифология

Модели

Монголоидная раса

Монголы

Мт-ДНК

Музыка для души

Мутация

Народные обычаи и традиции

Народонаселение

Народы России

Наши Города

Негроидная раса

Немцы

Нордиды

Одежда на Руси

Ориентальная раса

Основы Антропологии

Основы ДНК-генеалогии и популяционной генетики

Остбалты

Переднеазиатская раса

Пигментация

Политика

Польша

Понтиды

Прибалтика

Природа

Происхождение человека

Психология

РАСОЛОГИЯ

РНК

Разное

Русская Антропология

Русская антропоэстетика

Русская генетика

Русские поэты и писатели

Русский генофонд

Русь

США

Семиты

Скандинавы

Скифы и Сарматы

Славяне

Славянская генетика

Среднеазиаты

Средниземноморская раса

Схемы

Тохары

Тураниды

Туризм

Тюрки

Тюрская антропогенетика

Укрология

Уралоидный тип

Филиппины

Фильм

Финляндия

Фото

Франция

Храмы

Хромосомы

Художники России

Цыгане

Чехия

Чухонцы

Шотландия

Эстетика

Этнография

Этнопсихология

Юмор

Япония

генетика

интеллект

научные открытия

неандерталeц