Остров Жохова

Такой вывод делают исследователи митохондриальной ДНК древних обитателей Новосибирских островов

Команда антропологов и генетиков из

Санкт-Петербурга представила результаты исследования самых древних

антропологических останков в Арктике – обитателей Жоховской стоянки

(Новосибирские острова). Анализ мтДНК привел авторов к выводу, что 8

тысяч лет назад население арктической Сибири было ближе к европейским и

уральским популяциям, а не к монголоидным популяциям Центральной и

Восточной Сибири.

На обширной территории России покоится множество останков древних людей, из которых потенциально можно выделить ДНК (в умеренном и холодном климате она сохраняется лучше, чем в жарком), и наша страна является неисчерпаемым источником древней ДНК для исследователей всего мира. Но секвенирование и анализ древней ДНК проводятся почти исключительно в зарубежных лабораториях, так как российские, как правило, не имеют необходимых условий, прежде всего, чтобы избежать контаминации. Так что любая работа с древней ДНК, проведенная российскими учеными, представляет интерес, даже если речь в ней идет не о ядерной, а о митохондриальной ДНК. Статья В.В.Питулько (Институт истории материальной культуры РАН) и его соавторов, опубликованная в журнале «Уральский исторический вестник», интересна еще и особенностями объекта исследования – изучены древнейшие останки человека в Арктике.

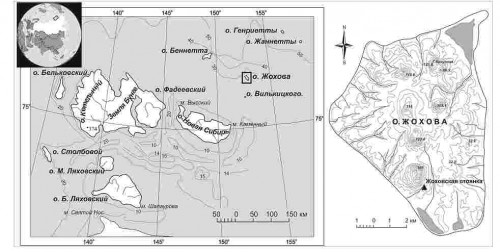

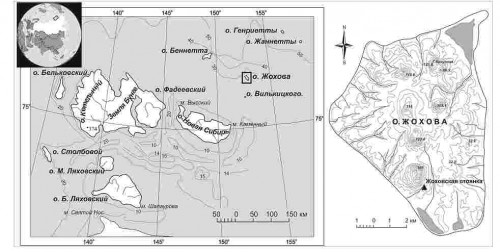

Это останки со стоянки на острове Жохова, относящемся к группе Новосибирских островов. Жоховская стоянка — одна из самых северных (76о с.ш.) — показывает, что человек освоил арктические территории еще в эпоху раннего голоцена, около 8000 лет назад.

На стоянке были найдены остатки животных, изделия из камня, рога, кости, бивня мамонта, дерева, а также плетеные и берестяные изделия. Что касается человеческих останков, то специалисты изучили 13 образцов (фрагменты черепа, ребра, кости конечностей, зубы), их антропологическое описание дается в статье.

По ДНК из девяти останков установлен пол их обладателей (с использованием двух тест-систем на ген амелогенина): 7 образцов принадлежали мужчинам, 2 – женщинам. На основе анализа гипервариабельного сегмента I (HVSI) были предположительно определены родственные связи между индивидами. В четырех костных останках обнаружена гетероплазмия – наличие двух разных молекул мтДНК в одной клетке. Это редкое явление, и предположительно эти четыре костных фрагмента принадлежат одному человеку. Итого, исследователи сделали вывод, что на стоянке представлены останки не менее пяти индивидов, из которых 3 – мужского м минимум один – женского пола. Трое из них – близкие родственники. Однако авторы подчеркивают, что поскольку они не проводили типирование по STR-локусам ядерной ДНК, говорить о родстве можно лишь предположительно.

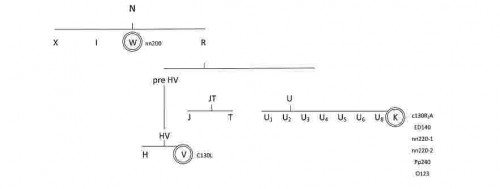

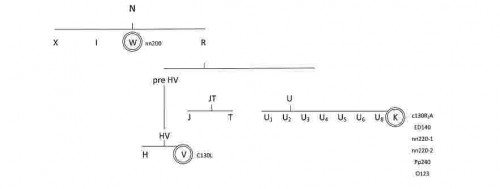

В образцах определяли гаплогруппу мтДНК. Для шести образцов, где авторы уверены в результате, установлена их принадлежность к митохондриальной гаплогруппе К, отноящейся к ветви U. Для двух образцов предположительно определены гаплогруппы W и V, относящиеся к ветвям N и R.

Таким образом, мтДНК большей части индивидов принадлежит к гаплогруппе К, и это самый интересный для генетиков результат. Дело в том, что гаплогруппа К – это западно-евразийская ветвь. В современных популяциях она распространена в Европе, и ее частота снижается к Уралу. Но в Западной Сибири, по выражению авторов, есть некий «протуберанец» — гаплогруппа К с высокой частотой представлена у хантов и манси.

В то же время она отсутствует у современных коренных обитателей севера Средней и Восточной Сибири, в том числе у юкагиров, которые считаются древнейшей этнической группой северо-востока Евразии – их предки расселились в арктической Сибири (как пишут авторы) во время и после последнего ледникового максимума. У юкагиров преобладают гаплогруппы С и D центрально-сибирского происхождения.

Поскольку у обитателей Жоховской стоянки исследователи нашли митохондриальную гаплогруппу К, это говорит о том, что до юкагиров и иного монголоидного населения арктическая Сибирь была освоена популяцией, которая генетически была близка к Западной Евразии. Возможно, полагают авторы, члены этой популяции принадлежали к уральскому антропологическому типу.

Авторы упоминают, что европеоидный компонент сильно выражен в антропологических находках эпохи неолита, бронзового и железного века (афанасьевской, андроновской, окуневской и других культур). Генетическое тяготение древних обитателей Жоховской стоянки к Европе укладывается в ту же картину.

Можно полагать, пишут исследователи, что на рубеже плейстоцена и голоцена на этой территории проживала группа, имеющая генетическое родство с западно-евразийскими либо с уральскими популяциями, которая была ассимилирована в ходе расселения монголоидных групп в голоцене.

Источник:

Древнейшие антропологические находки высокоширотной Арктики

В.В. Питулько, В. И. Хартанович, В. Б. Тимошин, В. Г. Часнык, Е. Ю. Павлова, А. К. Каспаров

Уральский исторический вестник, №2 (47), 2015, с. 61-72.

На обширной территории России покоится множество останков древних людей, из которых потенциально можно выделить ДНК (в умеренном и холодном климате она сохраняется лучше, чем в жарком), и наша страна является неисчерпаемым источником древней ДНК для исследователей всего мира. Но секвенирование и анализ древней ДНК проводятся почти исключительно в зарубежных лабораториях, так как российские, как правило, не имеют необходимых условий, прежде всего, чтобы избежать контаминации. Так что любая работа с древней ДНК, проведенная российскими учеными, представляет интерес, даже если речь в ней идет не о ядерной, а о митохондриальной ДНК. Статья В.В.Питулько (Институт истории материальной культуры РАН) и его соавторов, опубликованная в журнале «Уральский исторический вестник», интересна еще и особенностями объекта исследования – изучены древнейшие останки человека в Арктике.

Это останки со стоянки на острове Жохова, относящемся к группе Новосибирских островов. Жоховская стоянка — одна из самых северных (76о с.ш.) — показывает, что человек освоил арктические территории еще в эпоху раннего голоцена, около 8000 лет назад.

Местоположение Жоховской стоянки: А – карта-схема архипелага Новосибирские острова, В – карта-схема острова Жохова.

На стоянке были найдены остатки животных, изделия из камня, рога, кости, бивня мамонта, дерева, а также плетеные и берестяные изделия. Что касается человеческих останков, то специалисты изучили 13 образцов (фрагменты черепа, ребра, кости конечностей, зубы), их антропологическое описание дается в статье.

По ДНК из девяти останков установлен пол их обладателей (с использованием двух тест-систем на ген амелогенина): 7 образцов принадлежали мужчинам, 2 – женщинам. На основе анализа гипервариабельного сегмента I (HVSI) были предположительно определены родственные связи между индивидами. В четырех костных останках обнаружена гетероплазмия – наличие двух разных молекул мтДНК в одной клетке. Это редкое явление, и предположительно эти четыре костных фрагмента принадлежат одному человеку. Итого, исследователи сделали вывод, что на стоянке представлены останки не менее пяти индивидов, из которых 3 – мужского м минимум один – женского пола. Трое из них – близкие родственники. Однако авторы подчеркивают, что поскольку они не проводили типирование по STR-локусам ядерной ДНК, говорить о родстве можно лишь предположительно.

В образцах определяли гаплогруппу мтДНК. Для шести образцов, где авторы уверены в результате, установлена их принадлежность к митохондриальной гаплогруппе К, отноящейся к ветви U. Для двух образцов предположительно определены гаплогруппы W и V, относящиеся к ветвям N и R.

Гаплогруппы

мтДНК, найденные в образцах с Жоховской стоянки. Найденные гаплогруппы

обведены в кружок, рядом указаны соответствующие образцы.

Таким образом, мтДНК большей части индивидов принадлежит к гаплогруппе К, и это самый интересный для генетиков результат. Дело в том, что гаплогруппа К – это западно-евразийская ветвь. В современных популяциях она распространена в Европе, и ее частота снижается к Уралу. Но в Западной Сибири, по выражению авторов, есть некий «протуберанец» — гаплогруппа К с высокой частотой представлена у хантов и манси.

В то же время она отсутствует у современных коренных обитателей севера Средней и Восточной Сибири, в том числе у юкагиров, которые считаются древнейшей этнической группой северо-востока Евразии – их предки расселились в арктической Сибири (как пишут авторы) во время и после последнего ледникового максимума. У юкагиров преобладают гаплогруппы С и D центрально-сибирского происхождения.

Поскольку у обитателей Жоховской стоянки исследователи нашли митохондриальную гаплогруппу К, это говорит о том, что до юкагиров и иного монголоидного населения арктическая Сибирь была освоена популяцией, которая генетически была близка к Западной Евразии. Возможно, полагают авторы, члены этой популяции принадлежали к уральскому антропологическому типу.

Авторы упоминают, что европеоидный компонент сильно выражен в антропологических находках эпохи неолита, бронзового и железного века (афанасьевской, андроновской, окуневской и других культур). Генетическое тяготение древних обитателей Жоховской стоянки к Европе укладывается в ту же картину.

Можно полагать, пишут исследователи, что на рубеже плейстоцена и голоцена на этой территории проживала группа, имеющая генетическое родство с западно-евразийскими либо с уральскими популяциями, которая была ассимилирована в ходе расселения монголоидных групп в голоцене.

Источник:

Древнейшие антропологические находки высокоширотной Арктики

В.В. Питулько, В. И. Хартанович, В. Б. Тимошин, В. Г. Часнык, Е. Ю. Павлова, А. К. Каспаров

Уральский исторический вестник, №2 (47), 2015, с. 61-72.

Надежда Маркина