Мумия девочки из племени инков, жертва ритуального убийства 500 лет назад. Credit: Johan Reinhard

Генетики реконструировали демографию коренного населения Америки по мтДНК

Исследовав 92 образца древней мтДНК коренных американцев, генетики реконструировали основные этапы заселения Америки, уточнив пути основных миграций и их время. Они также пришли к выводу о драматическом влиянии европейской колонизации на генетическое разнообразие коренного населения Америки. Оно привело к тому, что древние митохондриальные гаплотипы не сохранились в современных популяциях.

Исследование древней митохондриальной ДНК коренных американцев послужило поводом к тому, чтобы уточнить в пространстве и во времени детали истории заселения Америки. Эта работа опубликована в Science Advances – новом журнале открытого доступа, выпускаемого редакцией Science. Соведущие авторы статьи – Алан Купер (Alan Cooper), директор австралийского Центра по изучению древней ДНК Университета Аделаиды (University of Adelaide’s Australian Centre for Ancient DNA, ACAD) и Вольфганг Хаак (Wolfgang Haak), один из лидеров изучения древней ДНК, который в данной работе представляет ACAD, а сейчас работает в Институте по изучению истории человека Общества Макса Планка в Йене (Германия).

Реконструкция заселения Америки по молекулярно-генетическим данным стала предметом многочисленных исследований и нескольких статей, вышедших толькоза последний год. Одни специалисты, о работах которых можно прочитать на нашем сайте, использовали для этой цели анализ современной ДНК, в том числе секвенирование полных геномов (работа Дэвида Райха). Другие же (работа Эске Виллерслева) наряду с современной, анализировали и древнюю ДНК (23 образца). Отличие новой работы команды Хаака в том, что исследовалась не ядерная, а митохондриальная ДНК древних образцов, но число этих образцов было намного больше (92).

Эти 92 митохондриальных генома авторы выделили из костей, зубов и из сохранившихся в высокогорье мумий, возраст образцов составлял от 8,6 до 0,5 тыс. лет. Карта их местоположения представлена на рисунке.

Митохондриальные геномы авторы секвенировали со средним покрытием 112х (цифра показывает, сколько раз был прочитан каждый нуклеотид и характеризует надежность данных), и для древней мтДНК это считается очень хорошим результатом. Выявили 84 гаплотипа, которые относятся к нескольким митохондриальным гаплогруппам (A2, B2, C1b, C1c, C1d, и D1). К их удивлению, среди них не было гаплогруппы D4h3a, типичной для южноамериканских индейцев (хотя большинство образцов происходило из этого региона). Более того, ни один из древних 84 гаплотипов вообще не был представлен в современных популяциях. Применив байесовский подход, исследователи вычислили для каждой из гаплогрупп A2, B2, C1, D1 и D4h3a время жизни общего предка и подтвердили, что они некогда принадлежали к одной начальной популяции, которая разделилась не позднее 9 тыс. лет назад.

Пути первых колонистов

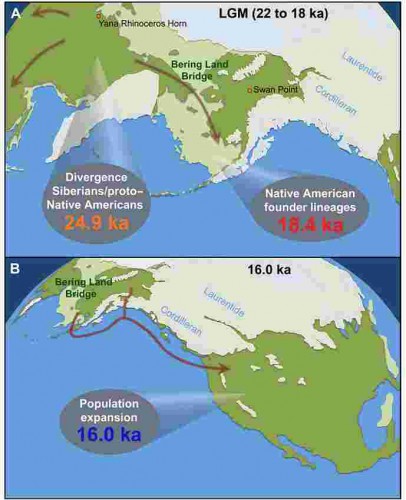

Как же выглядит картина заселения Америки в свете новых данных? Собственно, в том, что касается основных этапов первой колонизации американского континента, авторы не открывают ничего нового, а подтверждают выводы предыдущих исследователей, внося некоторые уточнения. Люди мигрировали на континент из Восточной Сибири через Берингов перешеек , ставший сухопутным из-за опускания уровня моря во время Последнего ледникового максимума. Отделение этой популяции, оказавшейся в Берингии, от предковых восточносибирских популяций, по данным молекулярной генетики произошло не ранее 24,9 тыс. лет назад и не позже 18,4 тыс. лет назад (к сожалению, более точного времени молекулярные часы не показывают). Но в Берингии первопроходцам пришлось задержаться, поскольку путь в глубь материка был перекрыт двумя ледниковыми щитами (сама же Берингия была свободна ото льда, о чем можно судить по остаткам мегафауны). Эта изоляция в рефугиуме продолжалась довольно долго, причем ее продолжительность тоже весьма неточна, так как зависит от принятия времени расхождения популяций. Так что можно сказать только, что люди просидели в Берингии от 2,5 до 9 тыс. лет. Судя по всему, эта популяция была немногочисленна.

Покинуть Берингию и отправиться на юг стало возможно только после того, как около 17 тыс. лет назад Кордильерский ледниковый щит стал отступать, открыв прибрежную зону вдоль Тихого океана. Позже – 11,5-11 тыс. лет назад, в связи с отступлением второго ледникового щита, открылся и альтернативный путь на юг – по внутриматериковому коридору вдоль Скалистых гор.

Основные

события заселения Америки. Белым цветом показаны ледниковые щиты,

зеленым – свободные ото льда территории. А – период Последнего

ледникового максимума (LGM): 24,9 тыс лет назад – разделение сибирских и

протоамериканских популяций; 18,4 тыс лет назад – образование мтДНК

линий популяции-основателя. В – 16,0 тыс лет назад – распространение

популяции на юг в глубь материка.

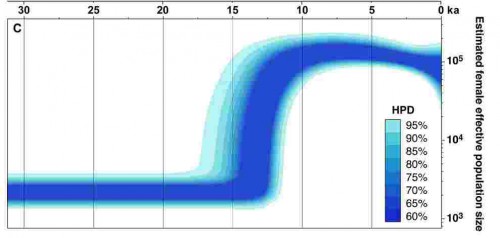

МтДНК, по данным исследователей, демонстрирует, что 16 тыс. лет назад произошло резкое увеличение генетического разнообразия, и за период 16-13 тыс. лет назад эффективный размер популяции по мтДНК увеличился в 60 раз. Это, скорее всего, говорит о том, что 16 тыс. лет назад люди интенсивно двинулись на юг и оказались в более комфортных для жизни условиях.

«Наша генетическая реконструкция показывает, что первые американские поселенцы начали движение около 16 тыс. лет назад вдоль тихоокеанского побережья, — сказал профессор Алан Купер, директор ACAD, в пресс-релизе Университета Аделаиды. – Они очень быстро распространились на юг, достигнув южной части Чили 14,6 тыс. лет назад».

Вторая колонизация — драматическое снижение генетического разнообразия

Основная часть полученных авторами статьи результатов касается дальнейшей судьбы коренных американцев, связанной с европейской колонизацией в конце XV века. Нужно было разработать сценарий демографических событий, объясняющий, почему среди 84 древних гаплотипов у американских индейцев не найдено ни одного. Очевидно, популяция первых колонистов Америки прошла через узкое бутылочное горлышко, которое выкосило под корень древнее митохондриальное разнообразие.

Используя байесоновский метод, авторы проверили 7 потенциальных демографических сценариев и выбрали из них один. По этому сценарию исходная популяция (содержащая и древние, и современные линии) разделилась не позднее 9 тысяч лет назад, и две ее части оказались изолированы друг от друга. Впоследствии популяции подверглись вымиранию, причем довольно быстрыми темпами, что привело к драматическому снижению генетического разнообразия и потере древних линий. Это показывает масштаб демографической катастрофы, связанной с европейской колонизацией в конце XV века.

Новые результаты не согласуются с предшествующими выводами о том, что генетическое разнообразие коренных американцев оставалось стабильным на протяжении долгого времени . Но, подчеркивают авторы, используемая ими модель слишком проста, чтобы точно описать все механизмы снижения генетического разнообразия (а это мог быть и дрейф генов, и эффект основателя, и замещение популяций). Для более точной демографической модели необходимо секвенирование большого числа митохондриальных геномов современных популяций.

Как сказал в пресс-релизе Университета Аделаиды Вольфганг Хаак, «Наша работа – это первое генетическое исследование в реальном времени ключевых вопросов времени и путей заселения Америки». Авторы подчеркивают, что секвенирование древней мтДНК – это менее затратный способ реконструировать исторические миграции по сравнению с секвенированием древних ядерных геномов.

Захоронение,

принадлежащее культуре Лима (500-700 лет до н.э.), археологический сайт

Huaca Pucllana на территории г. Лима (Перу). Credit: Proyecto de

Investigación, Conservación y Puesta en Valor Huaca Pucllana

Источник:

Ancient mitochondrial DNA provides high-resolution time scale of the peopling of the Americas

Bastien Llamas, Lars Fehren-Schmitz, Guido Valverde, Julien Soubrier, Swapan Mallick, Nadin Rohland, Susanne Nordenfelt, Cristina Valdiosera, Stephen M. Richards, Adam Rohrlach, Maria Inés Barreto Romero, Isabel Flores Espinoza, Elsa Tomasto Cagigao, Lucía Watson Jiménez, Krzysztof Makowski, Ilán Santiago Leboreiro Reyna, Josefina Mansilla Lory, Julio Alejandro Ballivián Torrez, Mario A. Rivera, Richard L. Burger, Maria Constanza Ceruti, Johan Reinhard, R. Spencer Wells, Gustavo Politis, Calogero M. Santoro, Vivien G. Standen, Colin Smith, David Reich, Simon Y. W. Ho, Alan Cooper, Wolfgang Haak.

Надежда Маркина