Боспорский феномен: проблема соотношения письменных

и археологических источников. Санкт-Петербург, 2005.

и археологических источников. Санкт-Петербург, 2005.

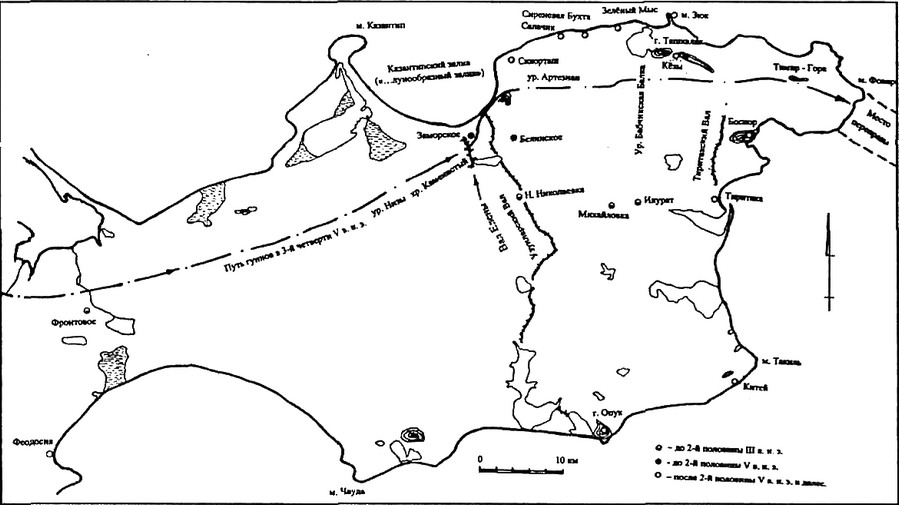

Речь пойдёт об описании Прокопием Кесарийским перехода гуннов-утигуров на азиатскую сторону Меотиды после гибели Аттилы в 453 году и распада его державы. Приведём этот абзац полностью: «Гунны, же со своим предводителем направились к себе домой, чтобы там впредь жить одни. Когда они очутились вблизи Меотийского озера, то встретились там с так называемыми готами-тетракситами. Готы, оградившись сначала щитами, стали против наступающих с целью защищаться, надеясь на свою силу и на крепость местности. Из всех тамошних варваров они являются самыми мужественными. Начало Меотийского пролива, где тогда обитали готы-тетракситы, образуя лунообразный залив и наилучшим образом ограждая их, оставляло для нападающих только один не очень широкий вход к ним. Позднее же, так как ни гунны не хотели терять здесь своего времени, ни готы не надеялись в течение долгого времени [350] противостоять множеству врагов, они вступили друг с другом в соглашение, чтобы соединившись сделать сообща переход и чтобы готам поселится на противоположном материке на самом берегу пролива, где они и теперь сидят, и чтобы сделавшись на будущее время друзьями и союзниками утигуров, жить там с ними на вечные времена на одних и тех же правах. Таким образом эти готы основались здесь» (Васильев. 1921. С. 331-332). Теперь подробнее рассмотрим вышеупомянутые географические пункты.

Рис. 1. Схема движения гуннов в третьей четверти V в.

«Начало Меотийского пролива, где тогда обитали готы-тетракситы, образуя лунообразный залив и наилучшим образом ограждая их, оставляло для нападающих только один не очень широкий вход к ним.» Этот узкий вход локализовали на Акмонайском перешейке (Васильев. 1921. С. 308), но «лунообразный» Феодосийский залив на современной карте, совершенно не вызывает подобных ассоциаций визуально, как со стороны мыса Чауда, так и со стороны Феодосии, в отличии от Казантипского залива, который подобным образом выглядит и с мыса Казантип, и с мыса Чаганы, и с северной оконечности [351] Узунларского Вала. Казантипский залив уже локализовался как «лунообразный» А. А. Масленниковым (Масленников. 1997. С. 43).

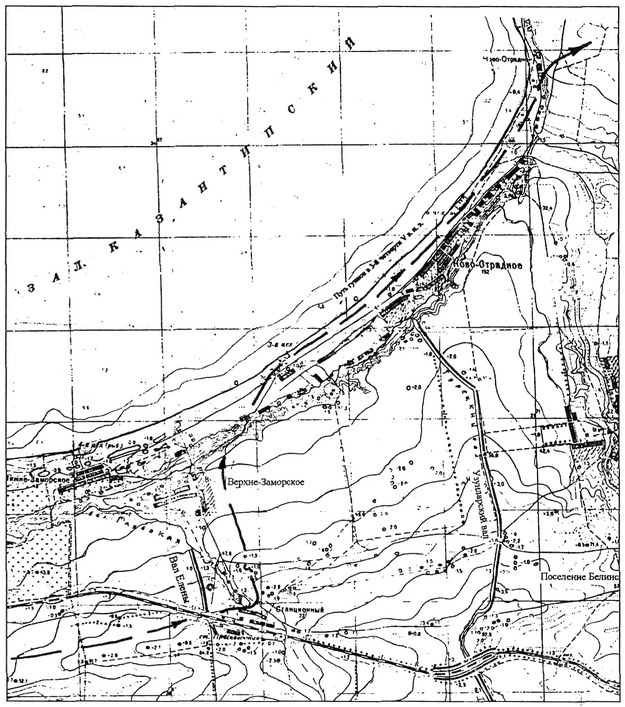

Рис. 2. Участок пути гуннов по побережью Казантипского залива.

Узунларский вал и вал Елены

К сожалению, никаких данных о поселении IV — середины V в. н.э. в селе Заморском мы не располагаем и об его существовании можем судить по материалу могильника (Корпусова. 1973. С. 27-45). Первоначально оно датировалось III—IV в. н.э., но позже, совершенно обоснованно, датировка была уточнена и она полностью соответствует историческим реалиям — приходам готов в северо-восточную часть Крыма и уход части готского населения с гуннами на Азиатскую сторону (Казанский. 1999. С. 277-297). Учитывая вышесказанное можно предположить, что «Готы, оградившись сначала щитами, стали против наступающих с целью защищаться» могли вероятнее всего на валу Елены. Не исключён вариант и защиты прибрежного участка на берегу [353] залива, но там конница гуннов могла просто смять пеших готов (вместе со щитами). Откуда взялись готские воины для защиты прохода? Вероятней всего, это были жители поселения, расположенного недалеко от современного села Белинское и возможно с поселений Караларского побережья. Но если поселение Белинское прекращает своё существование во второй половине V в. н.э., т. е. его население уходит с гуннами, то жизнь на Караларском побережье продолжается. Можно сделать вывод, что с гуннами ушла только часть населения, непосредственно имевшая соприкосновение с ними, это жители форпоста (или барбакана с точки зрения оборонной архитектуры) в Верхнее-Заморском, и гарнизон с семьями из поселения Белинское.

«Они вступили друг с другом в соглашение, чтобы соединившись сделать сообща переход и чтобы готам поселится на противоположном материке на самом берегу пролива, где они и теперь сидят, и чтобы сделавшись на будущее время друзьями и союзниками утигуров, жить там с ними на вечные времена на одних и тех же правах». Может на словах это так и выглядело, но остаётся фактом то, что готы с семьями и всем своим скарбом, оказавшись «заложниками», влились с гуннами в общий поток, и двинулись в сторону переправы. Наиболее вероятным путём их движения видится северная сторона урочища Артезиан, долина со стороны южного склона горы Ташкалак и всей Ташкалакской гряды, затем движение в сторону Темир-Горы, по её южному склону и выход вокруг горы Хрони к переправе в районе мыса Фонарь. Таким образом, обходя Боспор с севера и имея у себя в заложниках около пятнадцати тысяч (как минимум) местного населения, гунны переходят пролив.

Отдельно надо сказать о времени года, скорее всего, это был конец зимы, об этом говорит и тот факт, что «гунны не хотели терять здесь своего времени», т. е. они спешили до наступления тепла перейти Меотийский пролив по льду. Об этом можно говорить, ссылаясь на многих авторов, но задача этой работы в другом: показать точность и достоверность фактов, изложенных секретарём Велизария Прокопием Кесарийским, сумевшего буквально в нескольких предложениях, скупых как приказ, донести до нас сведения того бурного времени.

Литература

Васильев. 1921 — А.А. Васильев. Готы в Крыму // ИРАИМК. 1921. Т. 1. Ч. 1.Зубарев. 2002 — В. М. Зубарев. Некоторые вопросы позднеантичной истории Европейского Боспора по результатам раскопок городища у села «Белинское» // ДБ. 2002.

Казанский. 1999 — М. Казанский. Готы на Боспоре Киммерийском // Сто лет Черняховской культуры. К., 1999. [354]

Корпусова. 1973 — В. М. Корпусова. Сільске населення пізньоантичного Боспору // Археологія. 1973. № 8.

Масленников. 1997 — А. А. Масленников. Семейные склепы сельского населения позднеантичного Боспора. М., 1997.

Масленников. 2003 — А. А. Масленников. Древние земляные погранично-оборонительные сооружения Восточного Крыма. М., 2003.