В числе старых и вечно новых общественных вопросов, выдвинутых с

особенною силою в наше время, есть один спорный вопрос, по которому

написано немало книг и статей, и который все-таки для представителей

разных направлений остается неразрешимым. Это так называемый женский

вопрос, на обсуждение и разрешение котораго потрачено немало труда и

остроумия, как со стороны защитников женских прав, так и со стороны их

противников.

По существу своему это один из главнейших социологических вопросов в жизни каждаго народа, на какой бы ступени развития он ни находился, и следовательно это вопрос строгой науки; к сожалению, уже давно он стал предметом публицистических состязаний, нисколько не содействующих его удовлетворительному разрешению. В самом деле, кто только не писал о женщинах, и какия только мнения о них не высказывались? Собранныя вместе, эти разноречивыя мнения составили бы такую книгу живота и смерти по отношению к женскому полу, которая своими размерами наверно превзошла бы величайшую из книг, какая когда-либо представлялась человеческому воображению, — мифическую Книгу Голубиную, которая была

И по своему содержанию она, несомненно, была бы не менее загадочная и неразрешимая.

А между тем, с точки зрения народнаго сознания, этот злополучный женский вопрос давно решен до известной степени, и притом в положительном смысле. В самом деле, с обычно-правовой точки зрения этнографическия данныя ясно свидетельствуют о том, что права женщин у разных народов во многих случаях равносильны правам мужчин. Первенствующая идея труда является главнейшим регулятором правовых отношений между членами данной группы или общины, и в этом случае различие полов не имеет почти никакого значения. Менее всего можно было бы ожидать уравнения полов в тех случаях, где первую роль играет физиологическое различие; но даже и здесь народное сознание как будто стремится к отрицанию различия между мужчиной и женщиной, как это можно вывести [349] из широко распространеннаго обычая кувады, пережитки котораго заметны даже до настоящаго времени среди русскаго народа.1)

Но, оставляя в стороне другия области народных воззрений на подобные вопросы, мы обратимся к поэтическому творчеству народа. И здесь мы увидим, что народная фантазия создала ряд женских типов, подчас не уступающих в своем значении мужским типам.

Мы остановимся на этот раз на типах женщин-воительниц и женщин-героинь в смысле их необыкновенной смелости, соединенной нередко с хитростью. He намереваясь впрочем сызнова пересматривать этот старый вопрос в истории народной словесности, мы имеем в виду лишь прибавить несколько новых данных и обратить внимание на некоторыя менее изследованныя стороны этого вопроса.

Тема о женщине или деве — богатырше принадлежит к числу любимейших тем в народной поэзии с давних времен. Примыкая, с одной стороны, к иэвестному циклу мифических сказаний о воинственных женщинах древности, эта тема в разныя времена находила себе потом безчисленный ряд воплощений в разных видах воинственной женщины под влиянием исторических и бытовых условий жизни того или другого народа.

От легендарной амазонки Пентесилеи и Виргилиевой Камиллы до какой-нибудь Василисы, Ставровой жены, и от знаменитой Анны д'Арк вплоть до кавалерист-девицы Александровой-Дуровой, тянется целая вереница этих воинственных женских типов, то как созданий чисто мифических, то художественно-поэтических, то, наконец, исторических. Жизненныя условия, выдвигавшия эти типы в народном представлении или в исторической действительности, были приблизительно такия же, как и условия, создававшия героев-мужчин, богатырей, клефтов, гайдуков и т. п., — это, именно, главным образом условия завзятой борьбы с соседями-врагами, — борьбы, требовавшей чрезмернаго напряжения физической силы и храбрости и доставлявшей громкую известность обладателям этой силы и воинственности, в ком бы она ни проявлялась, в мужчине или тем более в женщине. А так как подобныя условия могли существовать и действительно существовали во многих и в самых отдаленных концах света, то и появление женщин-богатырш и их опоэтизирование происходило во множестве местностей и в самых разнообразных видоизменениях относительно подробностей и второстепенных черт. Задаваться поэтому целью определить первоначальный общий тип женщины-богатырши, место его возникновения и пути его перехода в поэтических созданиях от одного народа к другому, из одного края в другой, — это дело настолько же праздное, насколько и недостижимое. Попытки изследователей в этом направлении (Нигры, Созоновича и др.) совершенно естественно не привели к чему-либо положительному и неоспоримому. За устранением же этого общаго вопроса, в данном случае, как и в большинстве народно-поэтических созданий, являются лишь отдельные, частные мотивы, их многообразныя сплетения, наслоения и т. д. Разработка этих отдельных мотивов одного даннаго произведения в сравнении с родственными и ближайшими к нему произведениями еще может привести к некоторым результатам. Так, при помощи этой системы Вс. Ф. Миллер, последний писавший об этой теме, в применении к былине о Ставре и его жене, пришел между прочим к заключению, что означенная былина скорее всего была сложена в Новгороде под влиянием западных сказаний и песен на ту же тему.2)

He имея в виду с своей стороны пересматривать вновь выводы исследователей, занимавшихся этим сюжетом, или предпринимать обстоятельное изследование того или другого мотива, примыкающаго к теме о девушке-воине или женщине-богатырше, я хочу только мимоходом коснуться некоторых пунктов вопроса и прибавить один-другой лишний факт для библиографии его. [350]

Напомню прежде всего, что под условно придуманным и не вполне точным, хотя и довольно установившимся названием девушки-воина смешиваются часто две разновидности типа воинственной женщины. Прежде всего тут разумеется действительно настоящая девица-воин, как ее изображают многочисленныя песни романския, южно-славянския и другия. Обыкновенно дело представляется таким образом, что старик-отец должен итти на войну, а замениться ему некем, за неимением сыновей. Тогда смелая дочь решается сама заменить слабаго старика и, переодевшись воином, становится в ряды войска, отправляющагося на войну. Этот поэтический образ девушки-заступницы еще, пожалуй, больше возвышается, когда она выручает не отца, а свою безпомощную мать, которая получает приказ поставить от своего двора на войну солдата, между тем как у нея нет сыновей, одна только дочь, которая и отправляется на войну, приняв от матери совет не порываться вперед войска, чтобы не быть убитой, и не отставать, чтобы не быть полоненной, и т. п. Такое видоизменение обстоятельств дела находим главным образом в малорусских песнях. Этот простой и, повидимому, более первичный тип песни иногда осложняется: вместо одной дочери являются три, из которых первыя две отказываются итти на войну, и только меньшая принимает это решение.

Собственно художественный тип такой девицы можно считать законченным в тот самый момент, когда она объявляет отцу или матери о своем смелом решении и уезжает на войну. Но любопытство, вызываемое самою необычайностью случая, естественно заставляло народную фантазию следить за ближайшими последствиями этого факта, и таким образом стала разрабатываться на развые лады дальнейшая фабула: девушка обращает на себя внимание тем или иным способом, удачно воюет, или попадает в плен, где заподозренная подвергается разным испытаниям для обнаружения ея пола, или получает предложение выйти замуж, или ее убивают и т. д.

Многочисленные варианты такой обработки сюжета указаны уже Антоновичем и Драгомановым по поводу песни о Марусе Богуславке (см. Историч. песни малорусскаго народа, т. I, стр. 230), Созоновичем, в его изследовании: „Песни о девушке-воине", и дополнены потом акад. А. Веселовским в „Мелких заметках к былинам" (Журн. Мин. Нар. Просв. 1890, март). Теперь мы можем присоединить еще два варианта волынских песен на эту тему, напечатанных в львовском фольклористическом журнале: „Жите и Слово" (кн. II, 1894 г., стр. 280 и 283-4). Впрочем, оба варианта не имеют, очевидно, конца.

Более полный из них дает такую схему:

Мать предлагает старшей дочери:

Дочь отвечает:

По той же причине и в таких же выражениях отказывается и средняя,

Маруся, и только младшая, Настуся, заявляет, что для нея этих

затруднений не существует, и, напутствуемая наставлениями матери в

вышеуказанном смысле, отправляется на войну, где происходит следующее:

[351]

На том и прерывается этот вариант; в другом же о царе турецком нет помину, и песня кончается так:

В обеих песнях третья дочь названа Настуся. He думаю, однако, чтобы

это имя сохраняло в себе какой-нибудь отголосок, напр., Настасьи

Никулишны, как иногда называется жена нашего Ставра. Что же касается

дальнейшей судьбы этой Настуси, то мы видим, благодаря оборванному концу

песен, только как бы намек на посягательство на нее со стороны

турецкаго царя.

Сюда же еще можно присоединить недавно вышедший разсказ Б. Гринченка (он же Чайченко): „Смилыва дивчына. (З народнього поля)".3) Здесь речь идет о девушке Орысе, которая, переодевшись, отправляется в военную службу вместо своего отца.

Такям образом в этих вариантах отсутствует испытание пола, т.-е. та подробность которая служит связующим звеном между двумя типами воинственных женщин: девушкой-воином и переодетой женщиной, выручающей из беды мужа, брата, отца.

Как бы переходную ступень между этими двумя типами представляет турецкая сказка, в сборнике Игн. Куноша, № 64.4) В ней младшая из трех дочерей берется итти на выручку отца и помогает ему сделаться визирем. Руководит ею желание мести за личное оскорбление; переодевается она не воином, а купцом; но и в ней сказываются геройския черты: смелость и неустрашимость, затем хитрость; к тому же она подвергается испытаниям со стороны бея, заподозревшаго в ней не мужчину. Вот содержание этой сказки, еще, кажется, никем не цитованной:

Однажды отец трех сыновей застает в мечети своего соседа, крайне набожнаго мусульманина, и, чтобы подтрунить над ним, обзывает его дочерей суками. Печальный, идет тот домой. Легкомысленныя старшия дочери равнодушно выслушивают разсказ отца об оскорблении. Младшая дочь, замечая на лице его скорбь, также приступает к нему с разспросами. Долго отец отнекивался, однако речь дочери вселила в него некоторую надежду, и он открылся ей. Тогда девушка подучила его отомстить тем же дерзкому соседу — обругать его „отцом трех лошаков".

Вскоре царь через глашатаев возвестил гражданам, что он уступает власть тому, кто украдет у бея Вишни перстень, обладавший чудесной силой обогащать своего владельца. Много охотников выискалось, но никто не мог перейти моря, за которым лежал дворец бея. Наконец, вызвалась младшая дочь. Надев на себя мужское платье, она верхом на лошади выехала из дому; сзади бежала за нею ея красивенькая собачка. Сомневаясь в ея храбрости, отец переодетый три раза выскакивает к ней на дороге с целью напугать; но безстрашная дева грозно промолвила: „Чего тебе надо? Я нисколько тебя не боюсь". Отец благословил ее на [352] трудный путь. У ручья девушка, усталая, засыпает; к ней во сне является в зеленой „джуббе" (короткий плащ) седой дервиш. Девушка, по его совету, посылает свою собачонку во дворец бея за ветвью большого дерева. Ударив ею лошадь, она переправляется на другую сторону моря. На милостивое приветствие бея Вишни девушка отвечала вымышленною историей: „Я купец Али; воры обокрали меня; едва спасшись, я пришел сюда". Спустя несколько дней бей заподозрил пол красавца Али. Он отправился к матери, которая предложила ему испытать девушку: „разсыпь под кроватью ея цветы, а утром поди и посмотри: если они завяли, значит она девушка, нет — юноша". Но умная собачка, понимавшая человеческую речь, стояла у дверей и обо всем сообщила своей госпоже. Уловка бея ни к чему не приводит: на заре собачка подменивает цветы. Настойчивый бей изыскивает новые способы: он раскладывает в одном углу мужское платье, в другом — женские наряды, разукрашенные драгоценными каменьями. Предупрежденная собачкой, девушка принимается разглядывать мужское платье. Тогда бей разбрасывает по саду жемчуг, алмазы, и выйдя с мнимым Али на прогулку, он обращает внимание девушки на каменья. „Да разве юноше пристали четки (бусы? tespih)? такого человека засмеют", с презрением говорит девушка. Но бей все-таки остается при своем прежнем предположении и снова высказывает его матери. „Ну что же, ступай с ней в баню, тогда узнаешь, девушка она или юноша", советует мать. Сняв с себя белье, бей кладет перстень на полку и проходит в баню. Девушка, не входя в баню, насмехается над ним, похищает перстень и доставляет его отцу, котораго царь в радости назначает визирем. Повстречавшись с соседом, визирь напоминает ему его насмешки; „вот сука-то пошла, да и кольцо принесла". Между тем бей, лишенный сокровища, посылает за девушкой колдунью; та ночью подкрадывается к ней и в горшке переносит ее к бею, задумавшему разсчитаться с девушкой; но ея прелести смягчают его, и он, призвав ея отца, устраивает пышный свадебный пир.5)

Эта сказка занимает несколько особое положение, как по некоторым подробностям, так и по своему существенному смыслу. Но такие мотивы, как переодевание6) мужчиной, испытание пола и пр., роднят эту восточную героиню-турчанку с другими женскими типами, о которых у нас речь.

Коснувшись Востока, мы можем прибавить к нашей теме еще некоторые, кажется, до сих пор не зарегистрированные изследователями литературные факты, именно из „Тысячи одной ночи". В новейшем полном французском переводе этого сборника J. С. Mardras'a,7) в повествовании 50-й ночи находим разсказ о борьбе Шаркана, сына Омара аль-Немана, с царицей христианкой Абриза, которая под видом статнаго молодого полководца командует отрядом переодетых женщин, и после троекратнаго боя, только благодаря тому, что ея конь споткнулся, ей грозила смерть от руки Шаркана, но она остановила его словами: „Разве так поступают герои и галантные кавалеры по отношению к дамам?" И при этом она открывает, что и она сама и все ея войско — молодыя девушки, с которыми он с своим войском не мог справиться. Шаркан преклоняется перед нею и прославляет храбрость воинственных дев. С этим можно сравнить борьбу „московской кралицы" с турецким султаном, победившей его 77 пашей, — в болгарской песне, цитированной В. Е. Миллером (Этн. Обозр., V, 128).

Другой эпизод можно отметить в истории царевича Камар-аз-замана и царевны Бадуры.8) Влюбившись случайно в дочь китайскаго царя, Бадуру, царевич, тайком от отца, [353] отправляется в поиски за своей возлюбленной, которая в тоске по нем изнемогает, и все, кто брался ее вылечить, платились жизныо. Прибыв в столицу Китая, Камар-аз-заман объявляет себя астрологом и магом, и берется излечить Бадуру на условии жениться на ней или пожертвовать жизнью. Он посылает ей в письме ея кольцо, по которому она его узнает и сразу делается здорова, после чего они женятся. Случайно, когда они ехали к отцу царевича, птица похищает принадлежавший Бадуре драгоценный талисман, и царевич, в погоне за птицей, теряет жену и попадает в неведомый город. Бадура, переодевшись в платье своего мужа, верхом на его коне прибывает с караваном в столицу Гебанскаго острова, и царь Арманос принимает ее, как настоящаго царевича, с почетом; мало того, не имея наследников мужескаго пола, он женит его на своей дочери Хайат-ан-нефсе и ставит мнимаго царевича на царство, которым Бадура мудро управляет, открывшись перед царской дочерью и заручившись ея содействием. Между тем настоящий царевич Камар-аз-заман добыл таки талисман: на его глазах одна птица растерзала другую, и из внутренностей последней выпал талисман. Вместе с другими дарами он посылает его гебанскому царю, т.-е. Бадуре, которая тотчас посылает за Камар-аз-заманом, делает его сначала государственным казначеем, потом открывается перед ним, и царь Арманос признает его своим наследником и, с согласия Бадуры, дает ему свою дочь в качестве другой жены.

Здесь, следовательно, мотив переодевания приурочен собственно не к воинственной женщине, а к женщине-правительнице, но в соединении с мотивом разыскания мужа, чем эта героиня отчасти приближается к тем, которыя прибегают к подобной хитрости для выручки мужа из неволи, о чем сейчас будет сказано более подробно. Что же касается избрания женщины в чужой стране на царство, то в этом пункте сказание о Бадуре соприкасается с рядом сказок, встречаемых у разных народов и уже отчасти затронутых В. Е. Миллером в его „Кавказско-русских параллелях".9) Им указаны сходныя сказки у тюрко-татар, у армян, а также у кабардинцев.10) К кавказским параллелям к интересующей нас теме мы теперь можем прибавить и другия: такова, напр., имеретинская сказка о мудрой деве-воительнице,11) грузинская сказка о женщине-богатырше, хотя и без переодевания мужчиной;12) еще более естествен такой тип воинственной женщины среди курдов.13) В армянской народной героической поэме о богатыре Давиде Сасунском (из области Сасуна) воинственной девой, напоминающей Настасью Королевишну в бое с Дунаем Ивановичем, выступает дочь Кахзванскаго эмира, по имени Хандуд-Ханум. В первый раз при встрече с Давидом она, обидевшись на него за непрошенные дерзкие поцелуи, схватила его за ворот и так ударила об стену, что у него кровь носом брызнула; в другой раз, уже переодетая, она выезжает против него в поле с булавой, вступает в единоборство, но Давид узнает ее и женится на ней.14)

Вторая разновидность интересующаго нас типа представляет нам уже не столько воинственную отвагу женщины, сколько ея хитрость. Обычная схема такая: женщина переодевается в мужской костюм того или иного звания, успевает приобрести тем или иным способом симпатии врага, ловко отделывается от всех испытаний и получает, наконец, [354] согласие взять в награду любого из пленннков, при чем она, конечно, выбирает того, за кем пришла. Воинственность и силу этой женщины можно усматривать разве только в том, что она, подобно и деве-воительнице, в числе других испытаний подвергается иногда борьбе и стрельбе в цель и выходит победительницей, хотя этого рода испытания находим далеко не во всех вариантах. Отвага и решительность составляют, впрочем, и здесь не менее существенную черту, чем в характере героинь перваго типа. Если в вышеуказанных случаях девушка решается в образе мужчины отправиться с войском на войну, то зато здесь для выручки любимаго друга женщина отправляется одна прямо в неприятельскую страну, к ея грубому правителю. Вот в этом-то и заключаются точки соприкосновения обоих указанных типов и причина их смешения под одним названием.

Тип женщины, выручающей друга из неволи, представлен также целым рядом поэтических произведений, песен и сказок, у разных народов разных времен. Немецкая песня о римском графе, напечатанная еще в конце XV века и пересказанная уже не один раз изследователями народнаго эпоса,15) рисует нам именно тип такой женщины.

К многочисленным образцам обработки этого сюжета, указанным другими, мы можем присоединить еще один малорусский вариант, остававшийся пока незамеченным вследствие того, что он появился в мало кому известном провинциальном издании, именно в сборнике малорусских сказок и разсказов под названием „Колоскы", изданном в Одессе в 1891 г. (стр. 71-79). Это — малороссийская дума о „княгине-кобзаре", подобная сказке Афанасьева о „царице-гусляре".16) Приводим целиком текст этой довольно большой думы в виду того, что названное одесское издание вряд ли у многих имеется под руками.

Под этим текстом, носящим много особенностей малорусских дум, но

вместе с тем и сказочных черт, имеется и пометка, что он записан в

Харьковской губ., и на основании этого надо предполагать, что означенная

дума живет до сих пор в Малороссии среди народа, и если не поется, то

сказывается, чем и объясняются в ней некоторые сказочные приемы, при

довольно ясной сохранности стиха (если только стиль издателем не

подправлен). И действительно, мы имеем достоверное подтверждение, что

эта дума пользуется у малороссов некоторым распространением. М. С.

Кононенко, пишущий малорусские стихи и перелагающий в стихотворную форму

народные разсказы, сделал, между прочим, из вышеприведенной думы

„балладу" следующаго ритмическаго склада:

И т. д. (всего 97 строф, или трехстиший).18)

На мой запрос, откуда им взято содержание для этой баллады, г. Кононенко отвечал мне любезно, что его стихотворение есть не что иное, как искусственное переложение думы, которую он записал в двух местах, в Харьк. и Киевск. губ., от стариков, почти без всяких отличий. Харьковский вариант и есть тот самый, который мы привели целиком по печатному одесскому изданию. Прибавим, что почти одновременно ту же думу издал В. Чайченко в Харькове,19) а также в галицком журнале „Дзвинок", 1891, № 10, стр. 81-83.

Я не стану заниматься подробным разбором малорусской думы и, установив факт ея существования в народе, коснусь еще раз общаго вопроса о тех условиях, какия [359] способствовали если не созданию такого типа женщины-богатырши, то во всяком случае удержанию в народной памяти такого образа и постоянному его обновлению в особенности в средние века. Я имею в виду прежде всего историческо-бытовыя условия. О воинственности древних женщин, конечно, говорить излишне. Как римлянки, так и германския, и славянския женщины отличались этим качеством в достаточной мере в период зарождения государств и в первое время их существования. Остановимся ли мы, напр., на одних западных славянах — тут мы найдем такия легенды, прикрепленныя к историческим фактам, у хронистов Далемила, Козьмы Пражскаго. По свидетельству византийских писателей, жены-славянки часто сопровождали мужей, отправлявшихся на войну. Хроники германския и французския изобилуют примерами, в которых женщины, как личности уже заведомо историческия, выступают в качестве воинов или предводителей в критическую минуту, а иногда из простого тщеславия.

К литературе по этому вопросу, указанной акад. А. Веселовским,20) мы должны прибавить еще одну французскую статейку: «Femmes guerrières», помещенную в парижском издании „Bibliothèque de poche", 1846, стр. 359-370. Неизвестный автор, ограничиваясь только средневековой и новой историей, приводит ряд примеров от XIV—XVII вв., в которых женщниы и девушки многих знатных домов отличились своею воинственностью и тем наглядно подтвердили возможность существования женщин-богатырш, известных народу по преданиям.21) Если подвиги какой-нибудь из этих исторических героинь стали предметом воспевания для современных поэтов, то они были известны уже не одному малому кружку близких лиц, но слава о них распространялась широко в народе.

И такие случаи поэтическаго воспевания, действительно, указываются автором названной французской статейки. В виду этого, мне кажется, нельзя вполне согласиться с мнением А. Н. Веселовскаго, который говорит, что привлечение сюда исторических примеров не идет к делу. По-моему это идет к делу постольку, по крайней мере, поскольку эти примеры, как я сказал, способствовали сохранению в народной памяти и постоянному обновлению типа женщины-воина, с одной стороны, утверждая несомненными примерами веру в возможность реальнаго существования таких женщин во всякое время, а с другой стороны, вызывая подражания в такях подвигах. А затем, если поразобраться в деталях западных песен и сказок на эту тему и сопоставить их с жизнью и подвигами этих средневековых героинь, то очень может быть, что не одна черта окажется перенесенною из действительности в эпос. Такого детальнаго сопоставления, кажется, еще не сделано.

В виду сказаннаго мы готовы придать некоторое значение даже фактам в роде того, о котором разсказывает в одном месте Петрарка, как очевидец; этот разсказ тоже до сих пор не был привлечен хотя бы мимоходом к этой теме изследователями.

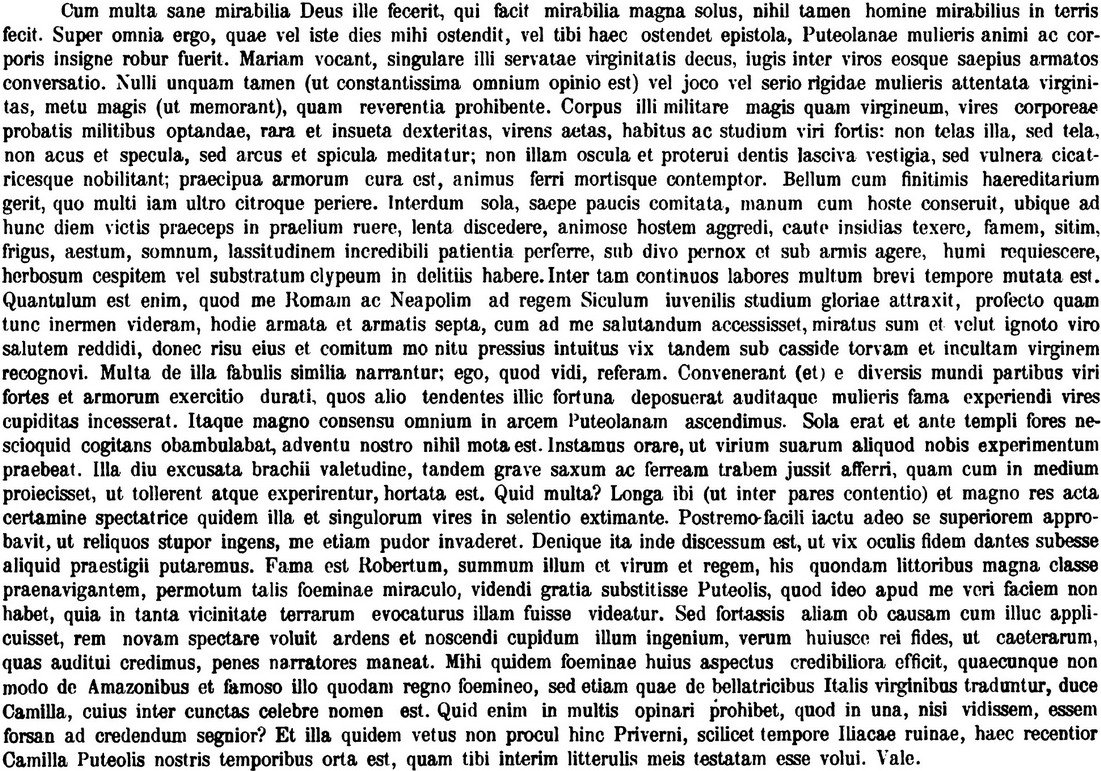

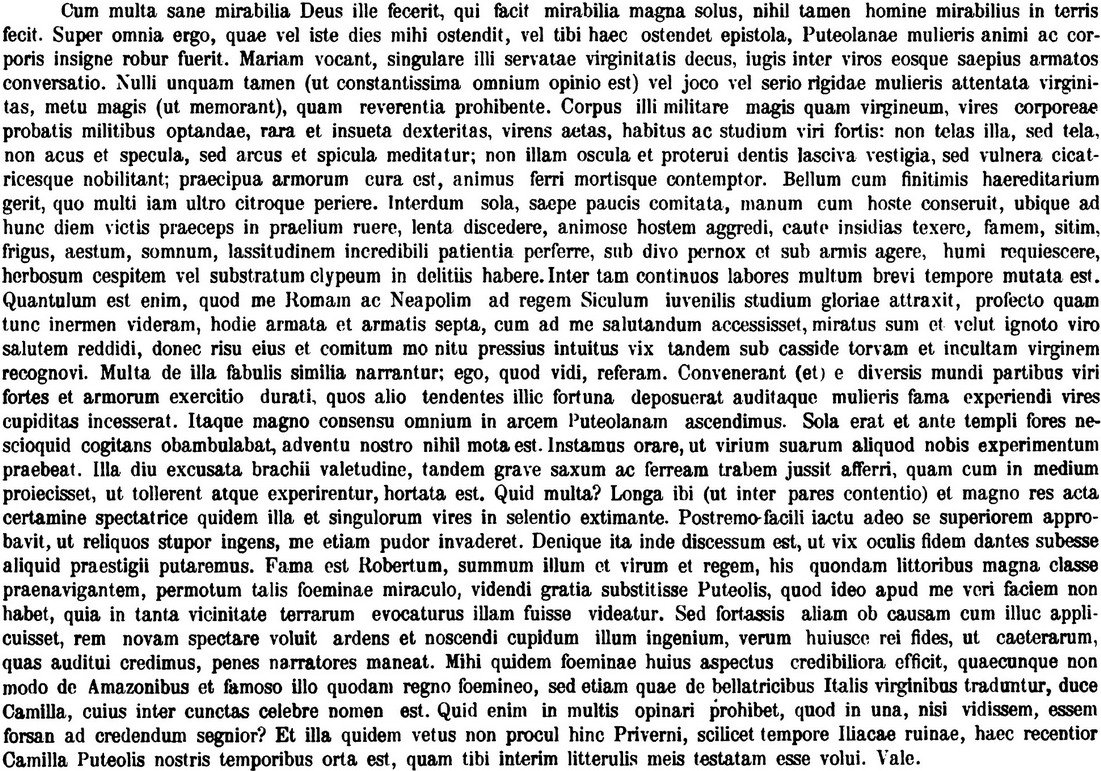

В одном из писем к своему другу Иоанну Колонне (Columna), Петрарка описывает, между прочим, что он видел во время своего путешествия в местечке Путеолах (Puteoli, нын. Pozzuoli, близ Неаполя):

„Выше всего того, что я видел в этоть день, — разсказывает он, — и что ты узнаешь из этого письма, была путеоланская женщина, обладающая необыкновенными силами духовными и физическими, по имени Мария. Замечательна в ней целомудренность и то, что она часто вращается в среде военных; никто, однако, никогда (как упорно утверждает всеобщая молва) ни в шутку ни серьезно не посягал на девичество этой суровой женщины, более из страха, судя по разсказам, чем из уважения к ней. Фигурой она более похожа на солдата, чем на девушку; телесная сила ея такова, что ей могут позавидовать испытанные воины; ловкость редкая и необыкновенная, возраст цветущий, привычки и занятия — свойственныя [360] храброму мужу: у нея на уме не прялка, но копье, не игла и зеркало, но лук и стрелы; ее украшают не следы сладострастных поцелуев, но раны и шрамы от меча; у нея особенная любовь к оружию, и ея железный дух презирает смерть. Она ведет войну из-за наследства с соседями, причем многие уже погибли; одна или чаще в сопровождении немногих она вступала в бой с врагом, всегда и везде в пылу битвы стремглав бросалась на помощь (своим) побежденным, отступала медленно, на врага нападала одушевленно, устраивала осторожно засаду и с невероятною терпеливостью переносила голод и жажду, холод и жар, безсонницу и утомление. Проводить ночь под открытым небом, в оружии, отдыхать на земле, подостлав дерн или подложив под себя щит, — это для нея наслаждение...".22) [361]

Дальнейшия подробности мы опускаем, ограничиваясь лишь некоторыми замечаниями. Между прочим Петрарка упоминает, что эта необыкновенная женщина заинтересовала даже короля Сицилии Роберта23) и должна была перед ним явить доказательства силы и ловкости, как какая-нибудь Василиса перед Владимиром. Производимые ею эксперименты видел и сам Петрарка, и он говорит, что трудно было бы поверить, что может существовать нечто подобное, если бы он не убедился в этом сам лично. И совершенно понятно его замечание, что об этой Марии Путеоланской уже тогда разсказывалось много невероятных басен. Тут мы еще раз как бы присутствуем свидетелями того факта, как реальная личность женщины-богатырши переходит в народное творчество и присоединяется, а может-быть и смешивается с теми легендарными типами этого рода, какие для данной страны, Италии, были воспроизведены еще Виргилием, несомненно, согласно с местными народными представлениями и преданиями. He даром и сам Петрарка называет эту Марию новой Камиллой, которая с отрядом женщин помогала италийцу Турну в борьбе против пришельцев из Трои.24) Если Петрарка наивно признается, что для него, человека высшаго образования, при виде Марии Путеоланской, стали понятнее и вероятнее те сказания, которыя с древних времен передаются о царстве женщин, об амазонках, о воинственных италийках, то несомненно еще большее впечатление должны были производить каждый раз эти реальные примеры на простых людей, и без того склонных принимать все на веру. Вот почему и нельзя упускать из виду подобных фактов из реальной жизни, бытовой и исторической.

Теперь еще несколько слов по вопросу об искусственных обработках занимающаго нас сюжета.

Если уже Виргилий, воспользовавшись местными преданиями, вставил, так сказать, мимоходом в свою поэму тип воинственной Камиллы с ея свитой, то и позднее, вплоть до новейшаго времени, мы находим у поэтов целыя отдельныя произведения, основанныя опять-таки на местных преданиях этого рода.

Вспомним, например, Макферсонову Кольну в так называемых поэмах Оссиана. Увлекшись воинственным Тоскаром, случайно посетившим дом ея отца, она, под видом юнаго ратника, оставляет дом и уходит вслед за своим возлюбленным. Этот сюжет, как известно, вторично переработан Пушкиным.25) Помимо других произведений этого рода, более или менее известных, я имею в виду особенно поэму известнаго чешскаго поэта-романтика Витезслава Галька (Vitezslav Halek) под названием: „Прекрасная Лейла" (написана в 1859 г.), содержание которой я вкратце изложу.26)

Какой-то Альфонс возбудил народное возстание против какого-то короля. (Место и время действия неизвестно). Счастье ему изменяет, и он попадает в плен к королю. А между тем на родине по нем томится его возлюбленная, девушка поразительной красоты. Она тоскует о своем счастьи, вспоминает то веселое время, когда она на весенних играх и празднествах безумно кружилась в хороводе, приводя всех в восторг и изумление необыкновенною изобретательностью фигур, которыя она исполняла с такой грацией и изяществом, что сердце Альфонса дрогнуло и открыло ей свою любовь. Что же теперь, неужели утрачена ею эта прелесть, пленявшая некогда все сердца? — думает Лейла в одиночестве, и ее осеняет мысль еще раз испытать всю силу своей грации и привлекательности и найти в ней средство помочь своему милому. Между тем король проводит дни в веселии, задает [362] пиры за пирами, измышляет все новыя удовольствия, забыв совершенно о пленнике и отдав строгий наказ не напоминать о нем.

Прослышал король про красоту Лейлы: повсюду носится молва, что красоте ея никто противостоять не может, особенно же она пленяет всех своими танцами: кто посмотрит, как она танцует, — у него потекут слезы от умиления; она не танцует, а говорит красноречивее всяких слов, говорить так, как весенняя птичка своим пением, которое невольно льется в душу; своей пляской она покоряет сердца, смиряет ненависть и гнев. Захотел король посмотрет это чудо, и по одному его мановению пред ним предстала Лейла, как живой ангел, спустившийся с небес. Она начала свой танец. Перед глазами у нея один только образ милаго Альфонса, и за этим призраком она забывает все окружающее; она переживает опять все прошлое, в фигурах пляски изображает и восторг счастья и отчаяние разлуки, и, наконец, при последнем удалении воображаемаго Альфонса она испускает крик и падает в изнеможении.

Глубокая тишина. Король оправившись от сильнаго впечатления, произведеннаго этим необыкновенным танцем, вызвавшим у него слезы на глазах, произносит восторженную похвалу необыкновенному искусству Лейлы и объявляет, что она может просить себе в награду, что ей угодно, хотя бы даже полцарства. Лейла в ответ говорит ему, что из рук владыки бывают различные дары — и такие, которые возрождают в человеке новую жизнь, и такие, которые служат ему на погибель. Милосердие — вот высший дар, достойный могущественнаго владыки, и если он дарует жизнь тому, кем она только и живет, то это будет для нея величайший дар. Король, растроганный еще более ея задушевным разсказом о своем сиротстве и о своей любви к Альфонсу, не может противостоять ея просьбе и возвращает ей возлюбленнаго.

Близость этой баллады ко многим народным песням настолько очевидна, что нельзя сомневаться в том, что в основу ея положено народное произведение. Новым здесь является один мотив — танец, как средство расположить к себе враждебнаго правителя, чему чаще соответствует в песнях и сказках игра на каком-нибудь инструменте; но цель одинакова и результат один и тот же. Фактическия данныя относительно места и времени действия здесь, к сожалению, отсутствуют. Имя Альфонса, по всей вероятности, случайное, как и имя Лейлы, хотя последнее как будто намекает на восток; у арабов, а от них и у тюрков это слово означает „ночь". В типе короля, услаждающаго себя зрелищем женской пляски, есть что-то восточное; он скорее похож на какого-нибудь султана или шаха, и самая эта изобразительная пляска вряд ли может быть признана характерною для славян, по крайней мере западных. Таким образом остается открытым вопрос о том, какое именно народное произведение или какой исторический факт послужили поэту канвой для изложеннаго стихотворения, и есть ли еще песни или сказки с такими подробностями, как, например, танец вместо игры. Если оне есть, то, вероятно, скорее у южных славян, чем у западных.

Предполагая это, я имею в виду, конечно, не самый тип смелой женщины, а только некоторыя детали. Что же касается самаго типа, то несомненно, что и у западных славян, например у поляков, он пользовался не меньшею популярностью, опять-таки отчасти благодаря историческим и бытовым условиям. И здесь были упорныя войны, например с меченосцами, татарами, шведами, и здесь случаи воинственной отваги со стороны женщин давали пищу народной фантазии. Из фактов исторических здесь можно было бы указать, например, освобождение от заключения и смерти Витольда его отважной женой, отличавшейся смелостью и находчивостыо.

Ограничиваясь пока искусственной обработкой сюжета, вспомним „Гражину" Мицкевича, поэму, основанную на местных народных преданиях из времен борьбы Литвы с немецким орденом.27) Новогрудский князь литовский Рымвид возмутился против князя Витольда и [363] желает вступить в союз с меченосцами, призывая их на помощь. Когда послы немецкие приходят для переговоров, жена Рымвида, Гражина, недовольная действиями мужа, без его ведома отправляет их ни с чем, сама наряжается в военные доспехи мужа, оставляя его спящим, и выступает с войском против немцев, принимаемая всеми за самого князя. В отчаянной схватке она ранена и умирает на руках подоспевшаго мужа.

Несомненно, что Гражина не что иное, как только общий тип литовки-богатырши, воплотивший в себе местныя предания и видоизменения общераспространеннаго сюжета. Что в Литве циркулировал этот сюжет, доказательством служит и другое стихотворение того же Мицкевича, где автор опять возвращается к этому типу, хотя здесь уже речь идет о борьбе с русскими. Это — стихотворение, озаглавленное „Смерть полковника". В бедной хате лесника, в глухой пуще, умирает полковник в кругу небольшой группы стрелков. Он в военной одежде, лежит на простой доске, в головах седло и бурка, сбоку ружье. Но какое у него прекрасное женственное лицо! что за грудь!.. Это была девица, литвинка, дева-богатырь... Таким же подтверждением служит и литовская народная сказка о дочери одного дворянина, сделавшейся солдатом. Сказка эта, впрочем, уже указана акад. А. Н. Веселовским в „Мелких заметках к былинам".28) Отец должен был поставить солдата на войну, но не имел сына; дочь пошла в солдаты и дослужилась до генеральскаго чина. Дочь короля влюбилась, вышла за него и на другой день отказалась жить с таким мужем. Далее сказка осложняется другими, не относящимися сюда мотивами, и в конце концов девушка-генерал, оскорбивший ведьму, вследствие проклятия последней, чудесным образом превращается в мужчину и, возвратившись к жене, живет с нею счастливо.29)

Во время поездки по Минской губернии в 1886 году мне случилось слышать в Бобруйском уезде несколько подходящий разсказ, приуроченный ко времени нашествия шведов. В Городокской волости этого уезда по поводу находящихся там (у дер. Тарасович) курганов, называемых шведскими, разсказывают, что в этом месте произошло сражение, в котором шведы были разбиты и прогнаны. На поле сражения, спустя некоторое время, пришел крестьянин соседней дер. Уболотья, и среди убитых видит одного живого, но спящаго глубоким сном шведа, в сидячем положении над трупом: он так долго оплакивал смерть друга, что заснул от изнеможения. Крестьянин снял со спящаго оружие и спрятался в кусты, наблюдая, что будет дальше. Швед проснулся, и хотя и не видел отнявшаго оружие, начал просить его возвратить и не лишать его жизни, обещая принять его веру и быть ему или отцом, или матерью, или мужем, или женою, смотря по тому, какого пола и возраста окажется скрывающийся враг. Крестьянин исполнил его просьбу, а швед открыл ему свою тайну, что он не мужчина, хотя и в мужском костюме и доспехах, а женщина. Оказалось, что это была жена убитаго офицера, под видом воина делившая с ним все труды и опасности на войне и так горько оплакивавшая его. Она вышла замуж за этого крестьянина, и в дер. Уболотье остались их потомки, носящие уже в пятом поколении прозвание „Шведюки".

Надо полагать, что и здесь мы имеем дело с бродячим разсказом на тему о женщине-воине, привязанным случайно к одному определенному месту и времени. Будь этот разсказ известен любому поэту, он послужил бы хорошей темой для целаго стихотворения, которое, помимо устнаго разсказа, еще и книжным путем возобновляло бы в народе воспоминание о воинственных женщинах прежних времен. В другом месте и при других условиях этот сюжет мог бы перейти в народныя издания, на лубочныя картинки, как туда же попали наши бабы-вояки 12-го года в роде Василисы старостихи, бабушки Спиридоновны, бабушки Кузьминишны и др.30) [364]

Если мы, наконец, перейдем в пределы Малороссии, то и там в народе найдем отголоски преданий этого рода, хотя и не всегда успевших принять более яркую форму, подобно вышеприведенной думе о княгине-кобзаре, или известной думе о Марусе Богуславке, но поподавших случайно под руки литераторам, подвергавшим их обработке. Так, например, в Смилянщине (околоток местечка Смелы, Черкасскаго у., Киевской губ.) о женщинах-правительницах, своего рода амазонках, много ходит старых сказок, хотя все оне коротки и однообразни. Откуда взялось название м. Смила? От смелой защитницы бывшей здесь польской крепости, княжны Любомирской. Подстуцил Зализняк к крепости и, встретив сильный отпор, спрашивает у пленных: „Кто ваш довудца? большой он рыцарь и на высоком я его дубу повешу, когда он попадет в казацкия лапы". И слышит ответ: „Довудца у нас не рыцарь и не пан, а сама светлая пани ксенжна Любомирская. Она и крепость боронит, и пушки наводит, и на вылазку нас водит, а ежели Бог даст, сама тебя, хлопа, и на осину повесит своими вельможными руками". Бился, бился Зализняк у крепости — надоело. „Та и смила ж баба!" — похвалил он на прощание Любомирскую и пошел дальше. С той поры, говорит предание, от слова Зализняка и стала наша Смила"...31)

Вот, следовательно, и еще одно случайно приуроченное предание, а кстати и искусственная его обработка новейшим беллетристом.

В заключение я считаю возможным обратить внимание, по поводу интересующаго нас сюжета, также и на духовную литературу. В „Месяцеслове Востока" арх. Сергия под 12 февраля значится препод. Мария вифинская, подвизавшаяся в мужском образе под именем Марина вместе с отцом своим Евгением (по указанию автора в начале VI века32)). Житие „преподобныя Мариа, претворенныя Марином" помещено под тем же числом в Великих Четиих Минеях митроп. Макария, и начинается оно так: „Святая Мария бысть дщи некоего богобоязнива мужа, именем Евгений, и оставивши мир, бысть мних"... (л. 414).33) Есть житие этих святых и в малых минеях св. Дмитрия Ростовскаго со ссылкою на Метафраста, без обозначения года или века; есть оно также и в западных патрологиях.34) Оставляя в стороне печатныя редакции жития, мы пользуемся случаем, чтобы напечатать это житие по неизданной еще рукописи XVII в., из собрания гр. Румянцева, на западно-русском наречии. Заметим тут же, что это житие, очевидно, переведено с польскаго и именно вероятнее всего из Петра Скарги у котораго это житие помещено под 28 февраля и тоже со ссылкою на Метафраста.35) По сличении с польским оригиналом наш перевод оказывается почти дословным, с незначительными сокращениями, ограничивающимися пропуском отдельных слов и выражений. Вот полный текст этого жития:36) [366]

Был один муж в Бытынией, на име Евгений. Той маючи побожную жону, и з нею сплодил дочку одну Марыну, и жона его скоро умерла, а отец девицу в страсе Божием выховал. А коли доросла, мовил до нее отец: „дочко моя любимая, ото тобе все даю, a сам хочу до манастыра на покаяние поити". А ена до него рекла: „Намилшый отче, сам себе спасти, а мене згуби(т) хоще(ш),37) собе небо, а мне землю даеш. Але позыщи и мою душу Господеви, а помни на слова Христовы: Пасты(р) добрый душу свою полагает за овца. Бо ты мой отец и пастыр. Хто — мовит апостол — душу чию позыщет, покрыет множество грехов своих". И то мовила со слезами. А коли так почул отец от нея, ве(л)ми урадовался з розуму ея и о спасении своем. Теды мовил ей: „Милая дочко, штож маю чини(т)? З собою взя(т) тебе не могу до манастыра мужского, и там бы(т) не можеш, где я буду, бо диявол всегда з добрыми воюет: могло бы што злого ста(т)". А она мовила отцу: „He так бы я хотела ити до манастыра с тобою, як ты розумееш, але бы острыглася по мужску и такое одене вложила, иж бы мене нихто не познал". Чуючи то Евгений от нея, еще болей урадовался, и на том переставши, всю маетно(ст) свою убогим роздал, и острыгши и в мужеское одене дочку свою убравши, назвал ея Маринусом, и в дорозе идучи, пи(л)не ея научал мовячи: „гледиж, дочко, абыся ведлуг Бога заховала, бо будеш межы огнем; ведаеш, иж николи невесты до манастыра не входят; заховуйся чисто о Христови жениху своему, иж коли то выполним, што обецали Господу, вечную заплату приимем". И, спустившися на Бога, вступил з нею до манастыра. И по некотором часу обачил отец ея, иж ве(л)ми побожне живет, а особливе в послушании и смирении и умерщвлении тела; благодарил Господа Бога, бо видел игумена и з братиею благодарных з него. И як вже много лет пережи(л) з братиею, а не заростала38) волосами и голосу не змени(л), розумели некоторыя абы бы(л) резанцем,39) а другия, иж то с постов и неспаня голос зострился, бо през день ядала. Потым отец ея, побожне живучи, уме(р), а она в тым, што далей, то побожней жила, так иж и мо(ц) от Господа Бога на бесы мела, бо коли бесноватых привожено до нее, молитвою и взложением рук своих исцеляла и дияволов выганяла.

Было в том манастырю братий 40 побожных и мудрых, а што меся(ц) по чотыри их ходило по доходы на селех манастырских оподаль ко(л)ко дней ходу, и доглядаючи теж господарства для выживеня. В полдороги оной мели теж зычливого собе господаря, который их любовне приймовал. Святая теж Марина, живучи в том аг~гльском животе, прогневала на себе диявола, который, видячи святое ея житие и благода(т) Божию, хотел ея своим потварством до якого нетерпения приве(ст) и на славе ея посоромоти(т). Одного дня игумен, призвавши Маринуса, мовил: „Вижу, брате, во всем тебе досконалого, а особливе в послушании. Пое(д) а послужи манастыру, бо братии немило, иж на тыя труды ее сэздиш, а тым болей угодиш Богу, бо и Господь Бог не встыдался служи(т) учеником своим". А она зараз, поклонившися до ног, мовячи: „Благослови, отче, а што мне повелиш, то все з радостию учиню". И выеха(л) з другими трема братиею, и были на но(ч) в той звычайной господе. И трафилося иж дочку господарскую, которую одну мел, млоденец40) один, тамже ночуючи, ку своей воли намовил и так ея научил, коли непра(з)дною показалася, абы оного Марына помовила, За часом доведался отец, иж панна в сромоте ходит, смутный пытал ея: „С ким то маеш?" А она всяко сказала: «З оным иноком Марыном». Теды господа(р) з гневом ишол зараз до манастыра, оказуючи оную свою жало(ст) игумену. И пришедши первей почал на всих нарека(т), мовячи: «Богдай вас николи не знал! To за мое добродейство отдаете мне! А где е(ст) той и той?» Аж коли его старший спытал: «што тобе сталося? для чого смущае(ш)ся?» — ре(к): «Одну дочку маю, с которой на старо(ст)мою радости сподевался, — чи види(ш), што учинил Марин непра(з)ною на мою невымовную жало(ст)?» А игумен на то ве(л)ми здумелся и ре(к)л: «Иного ничого чини(т) не маю, то(л)ко его выгна(т) вон з манастыра». И, призвавши Марина, мовил: «Такий-то твой живот иноческий? Будучи в той господе, дочку господа(р)скую пре(л)стил, а отец ея тут приходил и нас всих для тебе зневажил. Собе проклятство, а нам неславу учиниле(с)». А Марин, то почувши, поклонился до земли, просячи прощения Христа ради: «Согрешил, яко человек». И [366] розгневавшися игумен, выгнал его з манастыра, а он пре(д)ся41) не отходячи далеко, седел перед вороты манасты(р)скими на ветре през немалый час, и коли его хто спытал: чему то терпиш? — каждому отповедил, иж согрешил. А коли час рождения пришел оной девки, породила сына, котораго отец девки взявши, принес до манастыра и покинул пред Марином, отышол. А Марин, взявши дитя, с плачем мовил: «Беда мне грешному! то зло(ст) моя и грех заслужил, а наипаче тое дитя мает для мене умерти?» И пита(л) оное дитя, спрошаючи молока, а не то(л)ко встыду великого, але и непокою притерпел з дитем оным.

И по трех летех, змиловавшися над ним, братия упросили игумена, абы принял его до манастыра, мовячи: „Досы(т) его смирения, иж всим грех его явный и покута е(ст)». A коли игумен не хотел, мовили ему вси: „А як же мы мае(м) молитися Христови: остави нам долги наша, яко и мы оставляе(м) должником нашим". Теды призволил игумен, мовячи: „Хотя(и) вправде для того греха не е(ст) годным, жебы межи нас жил, однож для той любви, которую маете к нему, прийму его". И позвавши его мовил: „Недостоин, брате, на твое первое место есте(с) для греха твоего, але для про(з)бы братней приймую тебе за намнейшого". А он ре(к) с плачем: „И то маю собе за велико, отче святый, иж мене принял в манастыр, абым то(л)ко служил на святую братию". Теды ему игумен вручил подлейшое послушание, а он охотне со страхом Божиим полнил. А дитя оное, за ним ходячи, звало его татою, и то мел неменшое ко своим тяжкостем, иж дитяти оного пи(л)новал и попечение чинил о нем, аж потым взросло в боязни Божой, иноком зостало в том же манастыру. А коли юж час пришол, иж Господь Бог, дознавши терпения и веры угодницы своей Марины, хотячи ея возва(т) до вечных покоев, сконала без ведомости всех; бо коли42) ....... през ко(л)ко дний ........: «де е(ст) Марин, иж его три дни вже не вижу? Бо он везде е(ст) на початку. Поидите до кели его, подобно хореет». И нашли его мертвым, а дитя оное над ним плачет. И сказали старшому и(ж) умер. Здумелся мовячи: „Яко без вести умер, и яко даст личбу Господу Богу з грехов своих окаянный". И коли пришли братия, хотячи тело омы(т), обачили, иж невеста. И крикнули вси: Госиюди, змилуйся!" Аж игумен пришол, спытал: што деется? Отповедели, иж Марин е(ст) невеста. А игумен, яко увидел ре(ч) так несподеваную, пал на землю до ног святой Марины, мовячи: „Хотя умру тут, а не встану, аж той собе грех перееднаю. Благословенная угодница Божия, прости и молися за грех мой!" Долго плачучи, мел потым от Господа Бога утеху, иж неведоме згрешил. И зараз послал по оного господаря. А коли приехал, сказали, иж брат наш Марин умер. Отповедил: „Боже, отпусти ему грех его, которым зе(л)жил дочку мою!" А игумен ему мовил: „Покутуй, брате, и со мною жалуй! Согрешиле(с) пред Господе(м) Богом и мене звел, иж для тебе согрешил и я; бо Марин во одежде мужесте(м) ходил, а плотию невеста е(ст). Поиди, а сам дознай". A коли обачил, ве(л)ми теж плакал, на такое чудо гледячя. А дочку его диявол опутал и мучи(т) почал, иж тепе(р) признатися мусила к правде. И бегла до гробу святой, просячи отпущения, уздоровлена е(ст). И маючи тело святой Марины в чести великой, хвалили Господа Бога творачого чуда, с тоеи ласки, которои узычил той девицы, иж ей дал великое терпение для одержания вечных благ. И мы теж, возлюбленная братия, ревнуймо смирения и терпения ...... святой, жебы(с)мо и мы сподобили от Господа Бога наследниками бы(т) ...................... ныне и присно и во веки.........43)

В нашу задачу, конечно, не входит подробный анализ этой житийной легенды. Для нас важно только отметить то, что имеет отношение к нашей теме. Это, во-первых, эпический [367] мотив переодевания мужчиной. По нашему мнению, очень важно то, что здесь этот мотив для народнаго сознания является как бы санкционированным духовною книгою и примером подвижничества. Во-вторых, необходимо отметить тот своего рода героизм, который проявила преподобная, правда, не физическою силою и воинственностью, а высоким нравственным подвигом, на который был бы способен не всякий мужчина. Это особый тип женщины-героини, выдерживающей тяжелую борьбу среди нравственных испытаний и искушений, при чем пол ея обнаруживается только после ея смерти.

Пример преп. Марины далеко не единственный в этом роде. Обычай перемены пола по различным причинам уже с первых времен христианства начал настолько входить в употребление среди подвижниц, что Тертуллиан и некоторые другие церковные писатели даже возставали против такого вида подвижничества, а впоследствии Гангрский собор (IV в.) 13-м правилом прямо запретил подобные подвиги. В житийной литературе, как восточной, так и западной, можно подобрать целый ряд подобных примеров, ярко выставляющих героизм подвижниц в мужском образе. Такова, напр., св. Аполлинария, подвизавшаяся под именем Дорофея,44) такова св. Анна, принявшая имя Евфимиана,45) св. Пелагея в подвижничестве — Пелагий, таковы, наконец, и многия другия св. жены и девы, упоминаемыя как в восточных, так и в западных агиографиях.46) Об них мы можем только повторить красноречивыя слова о. Солерия, писавшаго о житии св. Марины.47) „Дивен Бог во святых своих, — говорит автор: — это весьма ясно доказывается каждым отдельным днем наших Актов. Но несомненно, что ни в чем с такою очевидностью не открываются Его изумительные божественные пути, как в тех необыкновенных среди слабейшаго пола проявлениях доблестей, с какими нежныя девы преодолевали козни самого диавола и все плотские соблазны; оне достигали такой степени совершенства, что далеко оставляли за собою мужчин, перенося труднейшие подвиги монашеской жизни, претерпевая все лишения и грубыя оскорбления с такой невероятной твердостью, что даже святых подвижников оне превосходили силою духа. Мы разумеем тех дев или жен, которыя, скрывая свой пол, в одежде подвижников, оставили нам такие высокие примеры геройства, которые всех, конечно, приводят в изумление, и которым вряд ли кто в состоянии подражать. Нам известны очень многия, которыя из-за сохранения девства стяжали себе мученический венец; но те, о которых мы выше говорили, решались подвергать себя необычным испытаниям и гораздо большим мучениям, ибо душевныя муки далеко ужаснее физических страданий".

Итак, перенесемся ли мы мысленно в отдаленныя легендарныя времена, или станем припоминать факты исторической действительности, вступим ли на поле брани, или заглянем в келию подвижника, — везде и всегда наряду с героями-мужчинами мы встретим разительные примеры женскаго героизма, давшаго обильную пищу народной фантазии и воплощеннаго в высоких созданиях великих поэтов мировой литературы.

1) См. статью А. Редька в „Этнографич. Обозрении", кн. XL-XLI, также ст. В. Н. Добровольского в „Трудах Этногр. Отдела", т. XIV, стр. 279-283, и в Смоленском Этногр. Сборнике, ч. II, стр. 369.

2) См. „Этногр. Обозр.", кн. XVIII. Эта статья о Ставре перепечатана также в его „Очерках русск. нар. словесности. Былины I-XVI", стр. 263-282. (Москва. 1897).

3) Издано в Чернигове, 1899 г. (№39 серии народн. изданий, выходящих под ред г. Гринченко).

4) Ignácz Kúnos, Oszman-török népköltési gyüytemény. Budapest. 1887—89.

5) Пользуемся изложением г. В. Гордлевскаго, которое он любезно нам доставил в более полном виде сравнительно с тем, какое дано в его сжатом „Обзоре турецких сказок" (Труды Этногр. Отд., т. XIV, стр. 201).

6) Оно встречается нередко в восточн. сказаниях. В том же сборнике Куноша можно, напр., указать на сказки 33, 72, 73, 74 (в последних двух мужчина переодевается женщиной).

7) Le livre des Mille nuits et une nuit. Traduction littérale et complete du texte arabe par le Dr. J. C. Mardrus. Paris. 1900, tome III, (особ. стр. 61-63).

8) Тысяча одна ночь. Арабския сказки. Новый полный перевод Ю. В. Доппельмайер. Изд. Тов-ва И. Н. Купшерев и К. Москва. 1890. Т. II, (особ. со стр. 98-й). В лучшем переводе (с англ.) г-жн Шелгуновой это находится в III томе, стр. 149 след. (Премия-приложение к „Живопис. Обозрению". С.-Пб. 1894).

9) „Этнографич. Обозрение", XI, 8-10. (Статья перепечатана в его же „Экскурсах в область русскаго народнаго эпоса. I-VIII". Приложение, стр. 25-28). Срв. также Потанина, Восточные мотивы в среднеевроп. эпосе. Москва, 1899, стр. 623 (выноска).

10) См. его заметку по поводу кабардинской сказки: „Красавица Елена и богатырь-женщина" (в Сборн. матер. для опис. местн. и племен. Кавказа, вып. XII, стр. 70-77).

11) „Сборник материалов для описания племен и местностей Кавказа", т. XIX, (1895), отд. 2, сказка № 6.

12) Там же, стр. 181.

13) См. описание воинственной курдской женщины в „Сборнике матер. для опис. плем. и местн. Кавказа", т. XX, стр. 85.

14) Г. Халатьянц, Давид Сасунский. Образчик армянскаго народнаго эпоса, — в сборнике „Братская помощь пострадавшим в Турции армянам" (особ. конец V главы).

15) Ор. Миллер, Илья Муромец, 638. — Вс. Миллер — в „Этногр. Обозр." XVIII, 65. (Также см. „Очерки русской народной словесности". Былины I-XVI, стр. 263 и сл.).

16) Афанасьев. Народныя русския сказки, 3-е изд., под ред. А. Е. Грузинскаго. Москва. 1897. Т. II, стр. 297. Сюда же примыкает и сказка о Василисе-поповне и царе Бархате (№ 181), по поводу которой издателем сообщены в примечании (271 стр. II т., нов. изд.) интересныя библиографическия указавия и сопоставления из русской и иностранной литературы.

17) В сборнике дума напечатана без разделения на стихи.

18) М. С. Кононенко. Княгиня-Кобзарь. (Баллада). Киев 1893. 16°, 35 стр.

19) Дума про княгыню-кобзаря та инши вирши. Понапысував В. Чайченко. Харьков, 1893. (Здесь не обозначено место записи, поставлен только 1890 год). В изданиях Чайченка дума разделена на стихи и на семь глав.

20) Ж. М. Н. Пр. 1890, март, 29.

21) Из сравнительно недавних времен русской истории можно здесь вспомнить нашу Надежду Андр. Дурову (1789—1863), служившую с 15 лет в кавалерии и умершую в чине штаб-ротмистра, 74 лет. См. А. Александрова, Кавалерист-девица. СПБ. 1836. „Русский Инвалид", 1836, № 274. «Современник» 1836, т. IV, стр. 303. „Рус. Стар." 1890, сент. 657-666, и др.

22) Привожу относящийся сюда отрывок из подлиннаго письма Петрарки в более полном виде, по изданию 1581 года (Francisci Petrarchae Florentini.... opera quae extant omnia. Basileae, per Sebastianum Henricpetri, 1581 Epistolarum de rebus familiaribus liber V, epistola IV — Joanni Columnae, pp. 642-643). При этом текст сверен мною и по другому базельскому изданию (1496 г.) из б-ки гр. Румявцева в Москве (экз. без титула), которое считается чуть ли не первопечатным иностранным изданием, с более исправным чтением. В этом последнем издании означенное письмо помещено под № LXXI (по общему счету).

Подобно Петрарке и другие авторы в старину отмечали иногда такия

необыкновенныя явления между женщинами. Укажем напр., на книгу под

заглавием: „Mellificium Historicum", составлевную Christoph. Pezelius'м и

другими (главным образом no Epitome Joan. Sleidani). В II части, на

стр. 429 (изд. Francofurti 1649), при описании событий из времени имп.

Юстина I, здесь разсказывается об одной mulier gigantea, nata in Cilicia

(в index’е: in Sicilia): „Fuit Justini temporibus malier quaedam è

Cilicia oriunda, instar Gigantis, cum proceritate corporis, turn aliorum

membrorum proportione inusitata. Nam supra viros quantumvis proceros

integrum cubitum emincbat, pectore et humeris supra modum latis, cum et

caetera omnia, ut inulier, et facies, brachiorum et cubitorum firmitas

ac magnitudo, et digitorum crassities, et reliqua longitudini ac

latitudini responderet". Пo этому вопросу см. также у акад. Веселовскаго

«Croissant-Crescens» и пр., стр. 13-14. (Сборник 2-го Отд. И. Ак. Н.,

т. XXII, № 3; Записки Ак. II., т. 39, Прил. № 4).

Подобно Петрарке и другие авторы в старину отмечали иногда такия

необыкновенныя явления между женщинами. Укажем напр., на книгу под

заглавием: „Mellificium Historicum", составлевную Christoph. Pezelius'м и

другими (главным образом no Epitome Joan. Sleidani). В II части, на

стр. 429 (изд. Francofurti 1649), при описании событий из времени имп.

Юстина I, здесь разсказывается об одной mulier gigantea, nata in Cilicia

(в index’е: in Sicilia): „Fuit Justini temporibus malier quaedam è

Cilicia oriunda, instar Gigantis, cum proceritate corporis, turn aliorum

membrorum proportione inusitata. Nam supra viros quantumvis proceros

integrum cubitum emincbat, pectore et humeris supra modum latis, cum et

caetera omnia, ut inulier, et facies, brachiorum et cubitorum firmitas

ac magnitudo, et digitorum crassities, et reliqua longitudini ac

latitudini responderet". Пo этому вопросу см. также у акад. Веселовскаго

«Croissant-Crescens» и пр., стр. 13-14. (Сборник 2-го Отд. И. Ак. Н.,

т. XXII, № 3; Записки Ак. II., т. 39, Прил. № 4).

23) Роберт, король обеих Сицилий, был большим поклонником Петрарки, котораго он увенчал лаврами. Петрарка с своей стороны неоднократно восхваляет в своих сочинениях Роберта за его ум, любовь к наукам и между прочим к физическим упражнениям. (См. напр. его Rerum memorandarum lib. I, cap. 1 — de otio cap. 2 — de studio et doctrina и др.).

24) Энеида, конец VII кн. и вторая половина кн. XI.

25) Сочинения Пушкина. Издание Имп. Акад. Наук, под ред. Л. Майкова. СПБ. 1899. Т. I, стр. 22 и примечание на стр. 33

26) См. Spisy Hálkovy, porada Ferd. Schultz. V Praze 1879, dil II, p. 67-80: “Krésné Lejla".

27) См. между прочим примечание Мицкевича к «Гражине».

28) Еще раньше А. Н. Веселовский касался мотива переодевания мужчиной с испытанием пола купаньем и пр. в своей статье: „Croissans-crescens и средневековыя легенды о половой метаморфозе" (В Записках Имп. Акад. Н. т. XXXIX. Приложение № 4, также в Сборнике 2-го Отд. Имп. Ак. Н., т. XXII, № 3).

29) Litauische Volkslieder und Märchen gesammelt von A. Leskien und K. Brugman. Strassburg. 1882, p.p. 420-423, в нем. перев. № 19, в подл. № 30; ср. примечания и параллели там же на стр. 562-566.

30) См. Ровинскаго, Русския народныя картинки, т. II, 200-204; IV, 443.

31) См. Амфитеатров. „Сон и явь. Разсказы". Москва. 1893, стр. 137-140.

32) См. Архим. Сергий, „Полный Месяцеслов Востока". Москва, 1876, т. II, ч. 1, стр. 37 и ч. III, стр. 142-143.

33) См. Арх. Иосиф, Подробное оглавление Великих Четиих Миней всеросс. митроп. Макария, хранящихся в московской Патриаршей (ныне Синодальной) библиотеке. Москва, 1892, стр. 474. Февральския Минеи Макария, как известно, еще не изданы.

34) См. Migne, Patrolog. Graee., t. CXV (Metaphrastes, t. II), pp. 347-356. — Acta Sanctorum, Julii, t. IV, pp. 278-288. — Ha Востоке празднуется день кончины преподобной (12 февр.), на Западе — день перенесения ея мощей в Венецию (17 июия). Местный культ св. Марины в Венеции объяснен у Болландистов, стр. 283. У Сурия память 8 февр.

35) Заглавие жития у П. Скарги: „Żywot Ś. Maryny, у оуса iеу Eugeniusa, pisany od Metaphráista. Żyé mogł około roku Pańskiego 480". (Żywoty Świętych starego y nowego zakonu... przez X. Piotra Skargę, Societatis Jesu, przebráne, vezynione y w ięzyk Polski przełożone, teraz znowu od niego po osmy raz do druku przeyrzane. W Krakowie 1615 — W. Grodzisku 1866. 4°. Częśé I, pp. 156-158, под 28 февр.

36) Рукопись Румянц. Музея, № 159, л. 30 об. – 32 об. Срв. Востокова, Описание рукописей. — Текст печатается без строгаго сохранения правописания подлинника и с выведением слов из-под титл, исключая сомнительных случаев, где, напр., под титлом нельзя отличить мягкую согласную от твердой; такия согласныя я ставлю в скобках. Буква й в подлиннике всегда обозначается двумя черточками над предшествующей гласной.

37) Здесь и далее окончание 2-го лица ед. ч. всегда под титлом, но можно наверное сказать, что оно твердое.

38) а поправлено на ъ.

39) У Дмитрия Ростовскаго: „мнеша ю быти отрока еунуха". У Скарги: „rozumieli niektórzy, áby byłá rzezańcem".

40) У Дмитрия Ростовскаго: воин. У Скарги: żołnierz. У Метафраста: στρατιώτης στρατηλάτης.

41) Польск. przedsię (Скарга).

42) В рукописи это место и конец жития приходятся внизу листа 32 и об., который обтрепан и подклеен так, что несколько слов заклеено; буквы, прочитанныя по догадке, обозначены курсивом. У Скарги это место читается так: Potym czas przyszedł iz Pan Bog doznawszy Marynowey abo ráczey Maryny oney pánny wiáry y cierpliwośći, przyzwać ią do siebie y do wiecznych przybytków miał. I skonała bez wiadomośći wszystkich. Bo gdy iey było przez ki(l)ka dni nie widać, ani u posług, ani u spiewania w Kosciele, pytał się stárszy, gdzie iest Marynus?

43) Помимо пропусков нескольких слов в последних двух строках вследствие порчи рукописи, конец жития, сравнительно с польским подлинником, переделан переводчиком. У Скарги читаем: “Му też naśladuymy iey státecznośći y cierpliwośći, abyśmy naleźli miłosierdzic y laskę tu y na wieki od Pana nászego Iezusa Chrystusá, którego sława y moc z Oycem y z Duchem świętym na wieki wiekora. Amen", y Дмитрия Ростовскаго также иное окончание.

44) Acta Sanctorum. Januar t. 1, dies V, (Parisiis et Romae MDCCCLXVIII). У Потанина ошибочно вм. имени Дорофея — Досифей. (Восточные мотивы в среднеевроп. эпосе. М. 1899, стр. 623).

45) Сергий, Месяцесл. Востока, 29 окт.

46) Commentaria ad acta S. Apollinaris Syncleticae (Dorotheus nuneupatae). Acta Sanctorum. Januar. t. I, dies V. p. 258. — П. Казанский, История правосл. монашества на Востоке, ч. I: Монашество в Египте. Москва, 1854, стр. 251-255 (о подвижницах в мужском образе: Евфросинии, Феодоре, Анастасии, Аполлинарии и др., при чем о Феодоре разсказывается почти то же, что в житии преп. Марины).

47) Acta Sanctorum. Julii t IV, p. 278.

По существу своему это один из главнейших социологических вопросов в жизни каждаго народа, на какой бы ступени развития он ни находился, и следовательно это вопрос строгой науки; к сожалению, уже давно он стал предметом публицистических состязаний, нисколько не содействующих его удовлетворительному разрешению. В самом деле, кто только не писал о женщинах, и какия только мнения о них не высказывались? Собранныя вместе, эти разноречивыя мнения составили бы такую книгу живота и смерти по отношению к женскому полу, которая своими размерами наверно превзошла бы величайшую из книг, какая когда-либо представлялась человеческому воображению, — мифическую Книгу Голубиную, которая была

| И не малая, не великая: Долины книга сороку сажёнь, Поперечины двадцати сажёнь. |

А между тем, с точки зрения народнаго сознания, этот злополучный женский вопрос давно решен до известной степени, и притом в положительном смысле. В самом деле, с обычно-правовой точки зрения этнографическия данныя ясно свидетельствуют о том, что права женщин у разных народов во многих случаях равносильны правам мужчин. Первенствующая идея труда является главнейшим регулятором правовых отношений между членами данной группы или общины, и в этом случае различие полов не имеет почти никакого значения. Менее всего можно было бы ожидать уравнения полов в тех случаях, где первую роль играет физиологическое различие; но даже и здесь народное сознание как будто стремится к отрицанию различия между мужчиной и женщиной, как это можно вывести [349] из широко распространеннаго обычая кувады, пережитки котораго заметны даже до настоящаго времени среди русскаго народа.1)

Но, оставляя в стороне другия области народных воззрений на подобные вопросы, мы обратимся к поэтическому творчеству народа. И здесь мы увидим, что народная фантазия создала ряд женских типов, подчас не уступающих в своем значении мужским типам.

Мы остановимся на этот раз на типах женщин-воительниц и женщин-героинь в смысле их необыкновенной смелости, соединенной нередко с хитростью. He намереваясь впрочем сызнова пересматривать этот старый вопрос в истории народной словесности, мы имеем в виду лишь прибавить несколько новых данных и обратить внимание на некоторыя менее изследованныя стороны этого вопроса.

Тема о женщине или деве — богатырше принадлежит к числу любимейших тем в народной поэзии с давних времен. Примыкая, с одной стороны, к иэвестному циклу мифических сказаний о воинственных женщинах древности, эта тема в разныя времена находила себе потом безчисленный ряд воплощений в разных видах воинственной женщины под влиянием исторических и бытовых условий жизни того или другого народа.

От легендарной амазонки Пентесилеи и Виргилиевой Камиллы до какой-нибудь Василисы, Ставровой жены, и от знаменитой Анны д'Арк вплоть до кавалерист-девицы Александровой-Дуровой, тянется целая вереница этих воинственных женских типов, то как созданий чисто мифических, то художественно-поэтических, то, наконец, исторических. Жизненныя условия, выдвигавшия эти типы в народном представлении или в исторической действительности, были приблизительно такия же, как и условия, создававшия героев-мужчин, богатырей, клефтов, гайдуков и т. п., — это, именно, главным образом условия завзятой борьбы с соседями-врагами, — борьбы, требовавшей чрезмернаго напряжения физической силы и храбрости и доставлявшей громкую известность обладателям этой силы и воинственности, в ком бы она ни проявлялась, в мужчине или тем более в женщине. А так как подобныя условия могли существовать и действительно существовали во многих и в самых отдаленных концах света, то и появление женщин-богатырш и их опоэтизирование происходило во множестве местностей и в самых разнообразных видоизменениях относительно подробностей и второстепенных черт. Задаваться поэтому целью определить первоначальный общий тип женщины-богатырши, место его возникновения и пути его перехода в поэтических созданиях от одного народа к другому, из одного края в другой, — это дело настолько же праздное, насколько и недостижимое. Попытки изследователей в этом направлении (Нигры, Созоновича и др.) совершенно естественно не привели к чему-либо положительному и неоспоримому. За устранением же этого общаго вопроса, в данном случае, как и в большинстве народно-поэтических созданий, являются лишь отдельные, частные мотивы, их многообразныя сплетения, наслоения и т. д. Разработка этих отдельных мотивов одного даннаго произведения в сравнении с родственными и ближайшими к нему произведениями еще может привести к некоторым результатам. Так, при помощи этой системы Вс. Ф. Миллер, последний писавший об этой теме, в применении к былине о Ставре и его жене, пришел между прочим к заключению, что означенная былина скорее всего была сложена в Новгороде под влиянием западных сказаний и песен на ту же тему.2)

He имея в виду с своей стороны пересматривать вновь выводы исследователей, занимавшихся этим сюжетом, или предпринимать обстоятельное изследование того или другого мотива, примыкающаго к теме о девушке-воине или женщине-богатырше, я хочу только мимоходом коснуться некоторых пунктов вопроса и прибавить один-другой лишний факт для библиографии его. [350]

Напомню прежде всего, что под условно придуманным и не вполне точным, хотя и довольно установившимся названием девушки-воина смешиваются часто две разновидности типа воинственной женщины. Прежде всего тут разумеется действительно настоящая девица-воин, как ее изображают многочисленныя песни романския, южно-славянския и другия. Обыкновенно дело представляется таким образом, что старик-отец должен итти на войну, а замениться ему некем, за неимением сыновей. Тогда смелая дочь решается сама заменить слабаго старика и, переодевшись воином, становится в ряды войска, отправляющагося на войну. Этот поэтический образ девушки-заступницы еще, пожалуй, больше возвышается, когда она выручает не отца, а свою безпомощную мать, которая получает приказ поставить от своего двора на войну солдата, между тем как у нея нет сыновей, одна только дочь, которая и отправляется на войну, приняв от матери совет не порываться вперед войска, чтобы не быть убитой, и не отставать, чтобы не быть полоненной, и т. п. Такое видоизменение обстоятельств дела находим главным образом в малорусских песнях. Этот простой и, повидимому, более первичный тип песни иногда осложняется: вместо одной дочери являются три, из которых первыя две отказываются итти на войну, и только меньшая принимает это решение.

Собственно художественный тип такой девицы можно считать законченным в тот самый момент, когда она объявляет отцу или матери о своем смелом решении и уезжает на войну. Но любопытство, вызываемое самою необычайностью случая, естественно заставляло народную фантазию следить за ближайшими последствиями этого факта, и таким образом стала разрабатываться на развые лады дальнейшая фабула: девушка обращает на себя внимание тем или иным способом, удачно воюет, или попадает в плен, где заподозренная подвергается разным испытаниям для обнаружения ея пола, или получает предложение выйти замуж, или ее убивают и т. д.

Многочисленные варианты такой обработки сюжета указаны уже Антоновичем и Драгомановым по поводу песни о Марусе Богуславке (см. Историч. песни малорусскаго народа, т. I, стр. 230), Созоновичем, в его изследовании: „Песни о девушке-воине", и дополнены потом акад. А. Веселовским в „Мелких заметках к былинам" (Журн. Мин. Нар. Просв. 1890, март). Теперь мы можем присоединить еще два варианта волынских песен на эту тему, напечатанных в львовском фольклористическом журнале: „Жите и Слово" (кн. II, 1894 г., стр. 280 и 283-4). Впрочем, оба варианта не имеют, очевидно, конца.

Более полный из них дает такую схему:

|

Була вдовойка в конец села, Ой мала ж вона три донейки... Ой заказали ту вдовоёку, Ой заказали на воёнойку. |

|

Моя Ганнусю, моя донейко, Ой пойидь, пойидь на войнойку! |

|

Бигъ-ма, матунько, не пойиду, Бо я коныка не всидлаю, Бо я шабельки не впасаю. |

|

Настуся матери неслухала, Поперед войська выйахала, Половыну войська звоювала. Ой то выйихав царь турецькый: — „Ой а що-ж бо то за такое, Що Настуся войсько звоювала?" Ой узяв коня за грывойку, Ой а Настусю за ручейку... |

|

Наперед вийська выйихала, Ой выйихала, щей выкрыкнула, Шабелькою та вымахнула. |

Сюда же еще можно присоединить недавно вышедший разсказ Б. Гринченка (он же Чайченко): „Смилыва дивчына. (З народнього поля)".3) Здесь речь идет о девушке Орысе, которая, переодевшись, отправляется в военную службу вместо своего отца.

Такям образом в этих вариантах отсутствует испытание пола, т.-е. та подробность которая служит связующим звеном между двумя типами воинственных женщин: девушкой-воином и переодетой женщиной, выручающей из беды мужа, брата, отца.

Как бы переходную ступень между этими двумя типами представляет турецкая сказка, в сборнике Игн. Куноша, № 64.4) В ней младшая из трех дочерей берется итти на выручку отца и помогает ему сделаться визирем. Руководит ею желание мести за личное оскорбление; переодевается она не воином, а купцом; но и в ней сказываются геройския черты: смелость и неустрашимость, затем хитрость; к тому же она подвергается испытаниям со стороны бея, заподозревшаго в ней не мужчину. Вот содержание этой сказки, еще, кажется, никем не цитованной:

Однажды отец трех сыновей застает в мечети своего соседа, крайне набожнаго мусульманина, и, чтобы подтрунить над ним, обзывает его дочерей суками. Печальный, идет тот домой. Легкомысленныя старшия дочери равнодушно выслушивают разсказ отца об оскорблении. Младшая дочь, замечая на лице его скорбь, также приступает к нему с разспросами. Долго отец отнекивался, однако речь дочери вселила в него некоторую надежду, и он открылся ей. Тогда девушка подучила его отомстить тем же дерзкому соседу — обругать его „отцом трех лошаков".

Вскоре царь через глашатаев возвестил гражданам, что он уступает власть тому, кто украдет у бея Вишни перстень, обладавший чудесной силой обогащать своего владельца. Много охотников выискалось, но никто не мог перейти моря, за которым лежал дворец бея. Наконец, вызвалась младшая дочь. Надев на себя мужское платье, она верхом на лошади выехала из дому; сзади бежала за нею ея красивенькая собачка. Сомневаясь в ея храбрости, отец переодетый три раза выскакивает к ней на дороге с целью напугать; но безстрашная дева грозно промолвила: „Чего тебе надо? Я нисколько тебя не боюсь". Отец благословил ее на [352] трудный путь. У ручья девушка, усталая, засыпает; к ней во сне является в зеленой „джуббе" (короткий плащ) седой дервиш. Девушка, по его совету, посылает свою собачонку во дворец бея за ветвью большого дерева. Ударив ею лошадь, она переправляется на другую сторону моря. На милостивое приветствие бея Вишни девушка отвечала вымышленною историей: „Я купец Али; воры обокрали меня; едва спасшись, я пришел сюда". Спустя несколько дней бей заподозрил пол красавца Али. Он отправился к матери, которая предложила ему испытать девушку: „разсыпь под кроватью ея цветы, а утром поди и посмотри: если они завяли, значит она девушка, нет — юноша". Но умная собачка, понимавшая человеческую речь, стояла у дверей и обо всем сообщила своей госпоже. Уловка бея ни к чему не приводит: на заре собачка подменивает цветы. Настойчивый бей изыскивает новые способы: он раскладывает в одном углу мужское платье, в другом — женские наряды, разукрашенные драгоценными каменьями. Предупрежденная собачкой, девушка принимается разглядывать мужское платье. Тогда бей разбрасывает по саду жемчуг, алмазы, и выйдя с мнимым Али на прогулку, он обращает внимание девушки на каменья. „Да разве юноше пристали четки (бусы? tespih)? такого человека засмеют", с презрением говорит девушка. Но бей все-таки остается при своем прежнем предположении и снова высказывает его матери. „Ну что же, ступай с ней в баню, тогда узнаешь, девушка она или юноша", советует мать. Сняв с себя белье, бей кладет перстень на полку и проходит в баню. Девушка, не входя в баню, насмехается над ним, похищает перстень и доставляет его отцу, котораго царь в радости назначает визирем. Повстречавшись с соседом, визирь напоминает ему его насмешки; „вот сука-то пошла, да и кольцо принесла". Между тем бей, лишенный сокровища, посылает за девушкой колдунью; та ночью подкрадывается к ней и в горшке переносит ее к бею, задумавшему разсчитаться с девушкой; но ея прелести смягчают его, и он, призвав ея отца, устраивает пышный свадебный пир.5)

Эта сказка занимает несколько особое положение, как по некоторым подробностям, так и по своему существенному смыслу. Но такие мотивы, как переодевание6) мужчиной, испытание пола и пр., роднят эту восточную героиню-турчанку с другими женскими типами, о которых у нас речь.

Коснувшись Востока, мы можем прибавить к нашей теме еще некоторые, кажется, до сих пор не зарегистрированные изследователями литературные факты, именно из „Тысячи одной ночи". В новейшем полном французском переводе этого сборника J. С. Mardras'a,7) в повествовании 50-й ночи находим разсказ о борьбе Шаркана, сына Омара аль-Немана, с царицей христианкой Абриза, которая под видом статнаго молодого полководца командует отрядом переодетых женщин, и после троекратнаго боя, только благодаря тому, что ея конь споткнулся, ей грозила смерть от руки Шаркана, но она остановила его словами: „Разве так поступают герои и галантные кавалеры по отношению к дамам?" И при этом она открывает, что и она сама и все ея войско — молодыя девушки, с которыми он с своим войском не мог справиться. Шаркан преклоняется перед нею и прославляет храбрость воинственных дев. С этим можно сравнить борьбу „московской кралицы" с турецким султаном, победившей его 77 пашей, — в болгарской песне, цитированной В. Е. Миллером (Этн. Обозр., V, 128).

Другой эпизод можно отметить в истории царевича Камар-аз-замана и царевны Бадуры.8) Влюбившись случайно в дочь китайскаго царя, Бадуру, царевич, тайком от отца, [353] отправляется в поиски за своей возлюбленной, которая в тоске по нем изнемогает, и все, кто брался ее вылечить, платились жизныо. Прибыв в столицу Китая, Камар-аз-заман объявляет себя астрологом и магом, и берется излечить Бадуру на условии жениться на ней или пожертвовать жизнью. Он посылает ей в письме ея кольцо, по которому она его узнает и сразу делается здорова, после чего они женятся. Случайно, когда они ехали к отцу царевича, птица похищает принадлежавший Бадуре драгоценный талисман, и царевич, в погоне за птицей, теряет жену и попадает в неведомый город. Бадура, переодевшись в платье своего мужа, верхом на его коне прибывает с караваном в столицу Гебанскаго острова, и царь Арманос принимает ее, как настоящаго царевича, с почетом; мало того, не имея наследников мужескаго пола, он женит его на своей дочери Хайат-ан-нефсе и ставит мнимаго царевича на царство, которым Бадура мудро управляет, открывшись перед царской дочерью и заручившись ея содействием. Между тем настоящий царевич Камар-аз-заман добыл таки талисман: на его глазах одна птица растерзала другую, и из внутренностей последней выпал талисман. Вместе с другими дарами он посылает его гебанскому царю, т.-е. Бадуре, которая тотчас посылает за Камар-аз-заманом, делает его сначала государственным казначеем, потом открывается перед ним, и царь Арманос признает его своим наследником и, с согласия Бадуры, дает ему свою дочь в качестве другой жены.

Здесь, следовательно, мотив переодевания приурочен собственно не к воинственной женщине, а к женщине-правительнице, но в соединении с мотивом разыскания мужа, чем эта героиня отчасти приближается к тем, которыя прибегают к подобной хитрости для выручки мужа из неволи, о чем сейчас будет сказано более подробно. Что же касается избрания женщины в чужой стране на царство, то в этом пункте сказание о Бадуре соприкасается с рядом сказок, встречаемых у разных народов и уже отчасти затронутых В. Е. Миллером в его „Кавказско-русских параллелях".9) Им указаны сходныя сказки у тюрко-татар, у армян, а также у кабардинцев.10) К кавказским параллелям к интересующей нас теме мы теперь можем прибавить и другия: такова, напр., имеретинская сказка о мудрой деве-воительнице,11) грузинская сказка о женщине-богатырше, хотя и без переодевания мужчиной;12) еще более естествен такой тип воинственной женщины среди курдов.13) В армянской народной героической поэме о богатыре Давиде Сасунском (из области Сасуна) воинственной девой, напоминающей Настасью Королевишну в бое с Дунаем Ивановичем, выступает дочь Кахзванскаго эмира, по имени Хандуд-Ханум. В первый раз при встрече с Давидом она, обидевшись на него за непрошенные дерзкие поцелуи, схватила его за ворот и так ударила об стену, что у него кровь носом брызнула; в другой раз, уже переодетая, она выезжает против него в поле с булавой, вступает в единоборство, но Давид узнает ее и женится на ней.14)

Вторая разновидность интересующаго нас типа представляет нам уже не столько воинственную отвагу женщины, сколько ея хитрость. Обычная схема такая: женщина переодевается в мужской костюм того или иного звания, успевает приобрести тем или иным способом симпатии врага, ловко отделывается от всех испытаний и получает, наконец, [354] согласие взять в награду любого из пленннков, при чем она, конечно, выбирает того, за кем пришла. Воинственность и силу этой женщины можно усматривать разве только в том, что она, подобно и деве-воительнице, в числе других испытаний подвергается иногда борьбе и стрельбе в цель и выходит победительницей, хотя этого рода испытания находим далеко не во всех вариантах. Отвага и решительность составляют, впрочем, и здесь не менее существенную черту, чем в характере героинь перваго типа. Если в вышеуказанных случаях девушка решается в образе мужчины отправиться с войском на войну, то зато здесь для выручки любимаго друга женщина отправляется одна прямо в неприятельскую страну, к ея грубому правителю. Вот в этом-то и заключаются точки соприкосновения обоих указанных типов и причина их смешения под одним названием.

Тип женщины, выручающей друга из неволи, представлен также целым рядом поэтических произведений, песен и сказок, у разных народов разных времен. Немецкая песня о римском графе, напечатанная еще в конце XV века и пересказанная уже не один раз изследователями народнаго эпоса,15) рисует нам именно тип такой женщины.