В следующем году исполняется 100 лет со дня вступления России в Первую мировую войну,

которую современники называли Великой Мировой или просто Великой

войной. В советское время её называли войной Империалистической, а

сейчас эту войну скорее можно назвать Забытой: ещё более страшные

испытания, обрушившиеся в XX веке на мир и Россию, а также свойство

человеческой памяти стирать остроту воспоминаний об уходящих событиях,

привели к тому, что наши современники очень мало знают о ней.

Обложка тетради с воспоминаниями Владимира Антониновича Агте

о начале Первой мировой войны и её первая страница.

Первая мировая война втянула в свой гигантский водоворот десятки стран на разных континентах, совершила переворот в военной технике, заставив пехоту и кавалерию уступить поля сражений танкам, боевым самолётам и страшному порождению человеческой мысли – боевым газам, то есть химическому оружию массового поражения. Привела к гибели миллионов людей, вызвала революции, уничтожившие четыре великих империи: Австро-Венгерскую, Германскую, Османскую и Российскую, перекроив карту мира появлением на их территории новых государств, создала послевоенную систему мироустройства, названную «Версальской» и приведшую мир к ужасу Второй мировой войны.

С первого до последнего дня этой Великой войны в самой гуще событий находился молодой офицер Русской армии Владимир Антонинович Агте (фон Агте) – мой дед, который оставил воспоминания и фотографии, которые вы сегодня увидите.

Он родился в Одессе в 1894 году в семье потомственного военного. Его отец, а мой прадед, Антонин Аполлонович Агте, был офицером уже в третьем поколении, окончил Николаевское военно-инженерное училище в Петербурге, после которого участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, а в 1911 году получил чин генерал-майора и назначение начальником Владивостокской крепостной сапёрной бригады. Об этой бригаде в книге «Владивостокская крепость» (Владивосток, 2006) говорится:

Дед же не хотел быть военным и с детства мечтал стать инженером-электриком, но для получения образования в гражданском институте требовались немалые деньги, которых в многодетной офицерской семье не было, и он пошёл путём, которым уже прошли его отец, братья отца, другие родственники: Полтавский Петровский кадетский корпус, а затем Павловское военное училище в Петербурге – одно из лучших военных училищ тогдашней России (его он закончил в 1913 году).

Первую

мировую войну подпоручик Владимир Агте встретил в должности ординарца

при генерале Душкевиче – командире 22-й пехотной дивизии в составе 1-го

армейского корпуса, входившего во 2-ю армию под командованием генерала

Самсонова, и вскоре оказался в самой гуще трагических событий.

Первую

мировую войну подпоручик Владимир Агте встретил в должности ординарца

при генерале Душкевиче – командире 22-й пехотной дивизии в составе 1-го

армейского корпуса, входившего во 2-ю армию под командованием генерала

Самсонова, и вскоре оказался в самой гуще трагических событий.

Август 1914 года. Чтобы ослабить натиск немецких войск, рвущихся к Парижу, и спасти свою столицу от взятия немцами, французское правительство обратилось к русским властям с требованием срочно начать наступление против немцев, и ещё не готовая к наступлению армия Самсонова была послана вглубь Восточной Пруссии. Сначала дела шли успешно, но затем армия попала в окружение. Началась дезорганизация управления частями и потеря связи между ними. Радио (беспроволочный телеграф) и телефонная связь были ненадёжны и не имели хорошей защиты от противника, который не только прослушивал все переговоры командиров русских частей между собой, но и от имени командира 1-го армейского корпуса Артамонова передал приказ частям корпуса об отступлении, что в немалой степени определило трагедию всей армии.

В условиях неразберихи огромная нагрузка и ответственность легла на офицеров, обеспечивавших связь, одним из которых был мой дед. Верхом на коне он разыскивал штабы частей и соединений, доставляя приказы и донесения командира 22-й дивизии. Однажды ночью он заблудился и попал в расположение противника. Услышав немецкую речь, он, не ориентируясь на местности в почти полной темноте, принял единственно правильное решение: отпустил поводья, доверившись чутью животного, и конь вынес его к своим.

Русская армия в Восточной Пруссии потерпела тяжёлое поражение, понеся огромные потери, французы выиграли на подступах к Парижу знаменитую битву на реке Марне. Русской кровью Париж был спасён, генерал Артамонов был отстранён от командования корпусом и предан суду, а генерал Самсонов застрелился. Но моего деда Бог миловал и от смерти, и от ран, и от плена. В 1915 году подпоручик Владимир Агте уже начальник команды связи при штабе 22-й пехотной дивизии.

Война в это время носит позиционный характер, и дед, с детства увлекавшийся фотографией и взявший фотоаппарат с собой на фронт, имеет возможность уделять время своему увлечению.

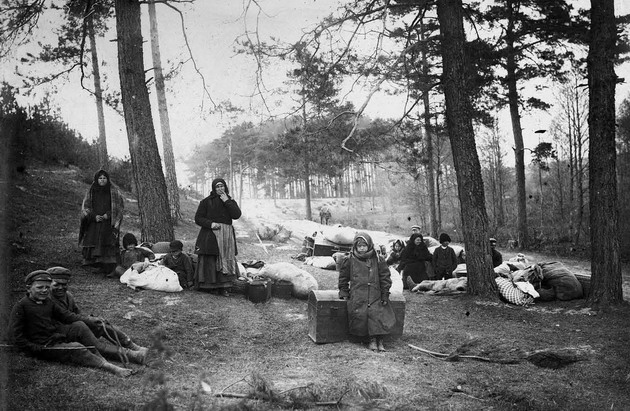

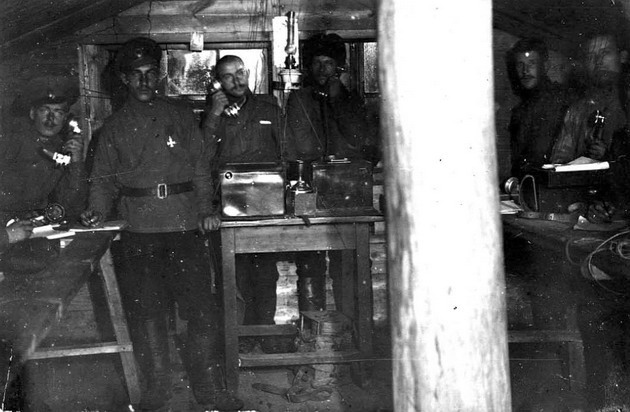

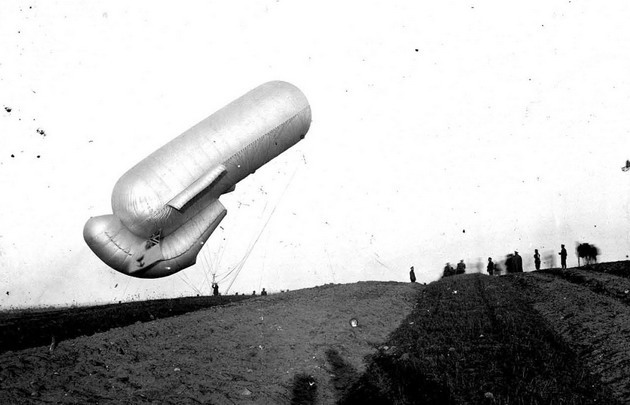

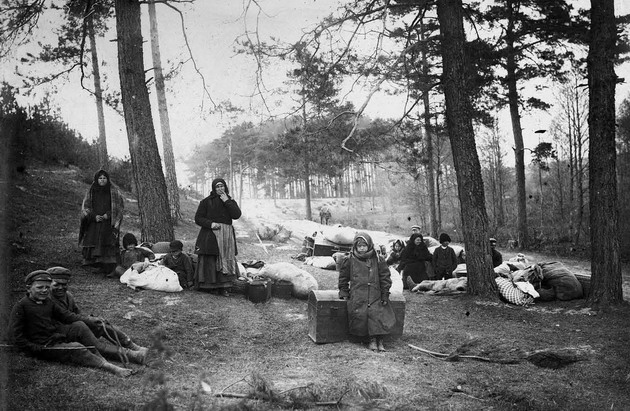

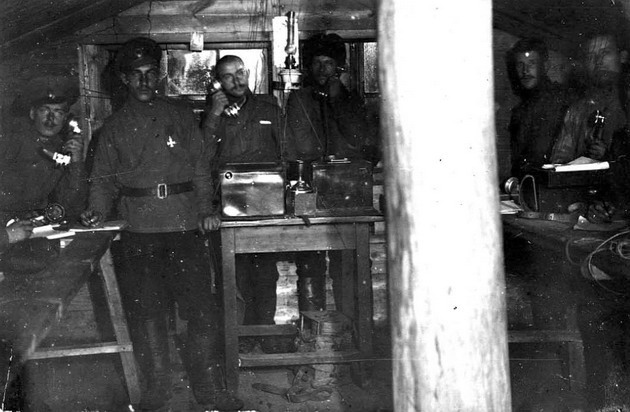

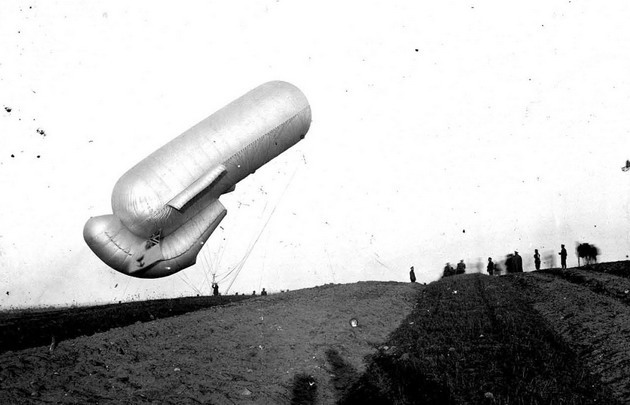

Сохранившиеся у нас в семье его фронтовые фотографии показывают войну без прикрас: убитые русские и немецкие солдаты на поле боя, сбитый русский аэроплан, пленные немцы, аэростат наблюдения и самодельная зенитная установка, сделанная фронтовыми умельцами из обычного полевого орудия, солдатская землянка и солдатское кладбище, католический крестный ход по случаю засухи и группа беженцев, индивидуальные и групповые портреты солдат, офицеров, сестёр милосердия. Ну и, конечно, боевые будни и редкие на фронте праздники своей команды связи: землянка телефонистов, прокладка телефонной линии по веткам деревьев, доставка донесений на велосипеде и на мотоцикле, празднование Пасхи в 1916 году личным составом команды. А вот и групповая фотография, на которой Владимир Агте со своими подчинёнными: у некоторых солдат на груди Георгиевские кресты – значит, им пришлось «понюхать пороху» всерьёз.

Может быть, некоторые из запечатлённых на этих фотографиях людей вскоре погибнут, отдав на Великой войне свою жизнь за Веру, Царя и Отечество, других разведёт по разным берегам и сделает смертельными врагами война Гражданская, и кто-то погибнет от руки своего бывшего фронтового товарища, кто-то будет задыхаться от тоски по покинутой Родине в вынужденной эмиграции, а кто-то, оставшись в России, сгинет в жерновах репрессий 37-го года… Судьбы этих людей неизвестны мне. Но здесь, на фронтовых фотографиях моего деда они ещё живы и вместе радуются каждому мигу жизни, подаренному им судьбой…

Деда награждают орденом святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Выше для офицеров его ранга был только знаменитый орден святого Георгия аналогичной степени, но его давали лишь за конкретные подвиги, совершённые непосредственно в бою. И вот ещё одна фотография: группа офицеров с новенькими орденами, среди которых Владимир Агте со своим «Владимиром».

Команда связи была дружной и любила своего командира. Когда в конце 1917 года началась демобилизация русской армии, и дед собрался домой, солдаты команды написали ему охранное письмо с обращением ко всем солдатам не трогать его подателя. Это письмо позволило деду доехать с фронта до Владивостока и остаться живым в то время, когда шли массовые расправы солдат над офицерами. Что ж, как ты к людям, так и они к тебе. Впрочем, затем это письмо не спасло деда от ареста ЧК и тюрьмы. В Иркутском ЧК оно и исчезло, я же знаю о нём лишь по рассказам бабушки и отца.

В 1931 году последовал новый арест, окончившийся, правда, прекращением дела и реабилитацией, а в 1932 году семья моего деда переехала в Уфу. Здесь дед работал на разных должностях, далёких от своей основной профессии военного связиста, в том числе администратором филармонии, а затем главным бухгалтером горжилотдела. В последние годы жизни он тяжело болел: сказывались перенесённые тяготы и потрясения, в том числе полученная на фронте тяжёлая контузия.

Умер он в 1949 году и был похоронен на Ивановском кладбище. Могила его, как и всё кладбище, не сохранилась: сейчас на этом месте сквер.

В наследство своей семье мой дед оставил всё самое дорогое, что нажил за свою трудную жизнь: альбом с несколькими десятками фотографий Первой мировой войны, тетрадку воспоминаний о боях в Восточной Пруссии в августе 1914 года, значок с погона «самокатчиков» (подразделения связистов, использовавших велосипеды и мотоциклы), да добрую память о себе. По-моему, это очень много…

Владимир Агте, публицист

Из фронтовых фотографий подпоручика 22-й пехотной дивизии В.А. Агте

В первые дни Великой войны: группа офицеров 22-й пехотной

дивизии во взятом немецком городе Сольдау, возле здания, где

располагается штаб дивизии. Восточная Пруссия, август 1914 года.

Католический крестный ход в Польше.

Команда связи 22-й пехотной дивизии.

Стоит в белой папахе начальник команды – подпоручик В.А. Агте.

Беженцы.

На фронте затишье. Минуты отдыха.

Самокатчики.

Русское братское кладбище в местечке Ковнаты.

Станок для ружья-пулемёта.

Сестра милосердия с офицерами 22-й пехотной дивизии. Третий справа – подпоручик В.А. Агте.

Землянка – центральная телефонная станция 22-й пехотной дивизии.

Команда связи 22-й пехотной дивизии. Празднование пасхи в 1916 году.

Пленные немцы.

Переправа русских войск через реку Буг у местечка Николаев, осень 1915 года.

Австрийское кладбище.

Зенитное орудие («аэропланная пушка»), сделанное из обычной полевой пушки.

Убитые немцы. Поле боя у реки Стоход, лето 1916 года.

Убитые русские солдаты. Поле боя у реки Стоход, лето 1916 года.

Русский аэроплан, сбитый в воздушном бою.

Начальник команды связи 22-й пехотной дивизии подпоручик Владимир Антонинович Агте, 1916 год.

Привязной аэростат наблюдения.

Следы войны.

Группа офицеров 22-й пехотной дивизии, награждённых орденами.

На переднем плане сидит подпоручик В.А. Агте, 1916 год.

о начале Первой мировой войны и её первая страница.

Первая мировая война втянула в свой гигантский водоворот десятки стран на разных континентах, совершила переворот в военной технике, заставив пехоту и кавалерию уступить поля сражений танкам, боевым самолётам и страшному порождению человеческой мысли – боевым газам, то есть химическому оружию массового поражения. Привела к гибели миллионов людей, вызвала революции, уничтожившие четыре великих империи: Австро-Венгерскую, Германскую, Османскую и Российскую, перекроив карту мира появлением на их территории новых государств, создала послевоенную систему мироустройства, названную «Версальской» и приведшую мир к ужасу Второй мировой войны.

С первого до последнего дня этой Великой войны в самой гуще событий находился молодой офицер Русской армии Владимир Антонинович Агте (фон Агте) – мой дед, который оставил воспоминания и фотографии, которые вы сегодня увидите.

Он родился в Одессе в 1894 году в семье потомственного военного. Его отец, а мой прадед, Антонин Аполлонович Агте, был офицером уже в третьем поколении, окончил Николаевское военно-инженерное училище в Петербурге, после которого участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, а в 1911 году получил чин генерал-майора и назначение начальником Владивостокской крепостной сапёрной бригады. Об этой бригаде в книге «Владивостокская крепость» (Владивосток, 2006) говорится:

«Хозяйство» бригады было сложнейшим – крепостной сапёрный батальон, минный батальон, обе роты которого занимались постановкой морских минных заграждений и даже имели свои морские транспортные суда-заградители, а также гребные и паровые минные катера, воздухоплавательная рота, телеграфная рота, искровой телеграф, автомобильная команда и т.д.

Дед же не хотел быть военным и с детства мечтал стать инженером-электриком, но для получения образования в гражданском институте требовались немалые деньги, которых в многодетной офицерской семье не было, и он пошёл путём, которым уже прошли его отец, братья отца, другие родственники: Полтавский Петровский кадетский корпус, а затем Павловское военное училище в Петербурге – одно из лучших военных училищ тогдашней России (его он закончил в 1913 году).

Первую

мировую войну подпоручик Владимир Агте встретил в должности ординарца

при генерале Душкевиче – командире 22-й пехотной дивизии в составе 1-го

армейского корпуса, входившего во 2-ю армию под командованием генерала

Самсонова, и вскоре оказался в самой гуще трагических событий.

Первую

мировую войну подпоручик Владимир Агте встретил в должности ординарца

при генерале Душкевиче – командире 22-й пехотной дивизии в составе 1-го

армейского корпуса, входившего во 2-ю армию под командованием генерала

Самсонова, и вскоре оказался в самой гуще трагических событий.Август 1914 года. Чтобы ослабить натиск немецких войск, рвущихся к Парижу, и спасти свою столицу от взятия немцами, французское правительство обратилось к русским властям с требованием срочно начать наступление против немцев, и ещё не готовая к наступлению армия Самсонова была послана вглубь Восточной Пруссии. Сначала дела шли успешно, но затем армия попала в окружение. Началась дезорганизация управления частями и потеря связи между ними. Радио (беспроволочный телеграф) и телефонная связь были ненадёжны и не имели хорошей защиты от противника, который не только прослушивал все переговоры командиров русских частей между собой, но и от имени командира 1-го армейского корпуса Артамонова передал приказ частям корпуса об отступлении, что в немалой степени определило трагедию всей армии.

В условиях неразберихи огромная нагрузка и ответственность легла на офицеров, обеспечивавших связь, одним из которых был мой дед. Верхом на коне он разыскивал штабы частей и соединений, доставляя приказы и донесения командира 22-й дивизии. Однажды ночью он заблудился и попал в расположение противника. Услышав немецкую речь, он, не ориентируясь на местности в почти полной темноте, принял единственно правильное решение: отпустил поводья, доверившись чутью животного, и конь вынес его к своим.

Русская армия в Восточной Пруссии потерпела тяжёлое поражение, понеся огромные потери, французы выиграли на подступах к Парижу знаменитую битву на реке Марне. Русской кровью Париж был спасён, генерал Артамонов был отстранён от командования корпусом и предан суду, а генерал Самсонов застрелился. Но моего деда Бог миловал и от смерти, и от ран, и от плена. В 1915 году подпоручик Владимир Агте уже начальник команды связи при штабе 22-й пехотной дивизии.

Война в это время носит позиционный характер, и дед, с детства увлекавшийся фотографией и взявший фотоаппарат с собой на фронт, имеет возможность уделять время своему увлечению.

Сохранившиеся у нас в семье его фронтовые фотографии показывают войну без прикрас: убитые русские и немецкие солдаты на поле боя, сбитый русский аэроплан, пленные немцы, аэростат наблюдения и самодельная зенитная установка, сделанная фронтовыми умельцами из обычного полевого орудия, солдатская землянка и солдатское кладбище, католический крестный ход по случаю засухи и группа беженцев, индивидуальные и групповые портреты солдат, офицеров, сестёр милосердия. Ну и, конечно, боевые будни и редкие на фронте праздники своей команды связи: землянка телефонистов, прокладка телефонной линии по веткам деревьев, доставка донесений на велосипеде и на мотоцикле, празднование Пасхи в 1916 году личным составом команды. А вот и групповая фотография, на которой Владимир Агте со своими подчинёнными: у некоторых солдат на груди Георгиевские кресты – значит, им пришлось «понюхать пороху» всерьёз.

Может быть, некоторые из запечатлённых на этих фотографиях людей вскоре погибнут, отдав на Великой войне свою жизнь за Веру, Царя и Отечество, других разведёт по разным берегам и сделает смертельными врагами война Гражданская, и кто-то погибнет от руки своего бывшего фронтового товарища, кто-то будет задыхаться от тоски по покинутой Родине в вынужденной эмиграции, а кто-то, оставшись в России, сгинет в жерновах репрессий 37-го года… Судьбы этих людей неизвестны мне. Но здесь, на фронтовых фотографиях моего деда они ещё живы и вместе радуются каждому мигу жизни, подаренному им судьбой…

Деда награждают орденом святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Выше для офицеров его ранга был только знаменитый орден святого Георгия аналогичной степени, но его давали лишь за конкретные подвиги, совершённые непосредственно в бою. И вот ещё одна фотография: группа офицеров с новенькими орденами, среди которых Владимир Агте со своим «Владимиром».

Команда связи была дружной и любила своего командира. Когда в конце 1917 года началась демобилизация русской армии, и дед собрался домой, солдаты команды написали ему охранное письмо с обращением ко всем солдатам не трогать его подателя. Это письмо позволило деду доехать с фронта до Владивостока и остаться живым в то время, когда шли массовые расправы солдат над офицерами. Что ж, как ты к людям, так и они к тебе. Впрочем, затем это письмо не спасло деда от ареста ЧК и тюрьмы. В Иркутском ЧК оно и исчезло, я же знаю о нём лишь по рассказам бабушки и отца.

В 1931 году последовал новый арест, окончившийся, правда, прекращением дела и реабилитацией, а в 1932 году семья моего деда переехала в Уфу. Здесь дед работал на разных должностях, далёких от своей основной профессии военного связиста, в том числе администратором филармонии, а затем главным бухгалтером горжилотдела. В последние годы жизни он тяжело болел: сказывались перенесённые тяготы и потрясения, в том числе полученная на фронте тяжёлая контузия.

Умер он в 1949 году и был похоронен на Ивановском кладбище. Могила его, как и всё кладбище, не сохранилась: сейчас на этом месте сквер.

В наследство своей семье мой дед оставил всё самое дорогое, что нажил за свою трудную жизнь: альбом с несколькими десятками фотографий Первой мировой войны, тетрадку воспоминаний о боях в Восточной Пруссии в августе 1914 года, значок с погона «самокатчиков» (подразделения связистов, использовавших велосипеды и мотоциклы), да добрую память о себе. По-моему, это очень много…

Владимир Агте, публицист

Стоит в белой папахе начальник команды – подпоручик В.А. Агте.

На переднем плане сидит подпоручик В.А. Агте, 1916 год.