Буряты

Авторы нового исследования реконструировали генетическую историю популяций Сибири

Используя традиционные подходы и свой собственный новый метод, специалисты изучили происхождение коренных народов Сибири. Для популяций Южной Сибири, они реконструировали последовательность генетических потоков, которые смешивались в генофонде. Авторы указали на роль миграций из евразийских степей в бронзовом веке, которые принесли европейский предковый компонент в Южную Сибирь. По их мнению, европейский компонент в сибирских популяциях связан именно с этими древними событиями, а не с присоединением Сибири к России к конце XVI века. В свою очередь, южносибирские популяции внесли генетический вклад в население Центральной и Северной Сибири.

Коренное население Сибири очень разнообразно этнически и линвистически, что говорит и о разнообразии происхождения сибирских популяций. В истории заселения Сибири много белых пятен.

Этот регион был заселен на ранней стадии: по археологическим свидетельствам человек обитал в Западной и Южной Сибири 46 тыс. лет назад, на Алтае, вероятно, люди современного вида соседствовали с неандертальцами и денисовцами.

До сих пор обсуждается вопрос, сохранилось ли население в период Последнего ледникового максимума (20-18 тыс. лет назад) или же он привел к вымиранию, а впоследствии Сибирь была заселена повторно.

Статья с результатами масштабного генетического исследования популяций Сибири опубликована в журнале Mol. Biol. Evol. , первый автор статьи – Ирина Пугач (Irina Pugach) (Институт эволюционной антропологии Общества Макса Планка, Лейпциг), в соавторах – д.б.н. Виктор Алексеевич Спицын и к.м.н. Сергей Вячеславович Макаров (Медико-генетический научный центр). Авторы проанализировали широкогеномные (в пределах всего генома) данные по маркерам однонуклеотидного полиморфизма (SNP) из 20 сибирских популяций и 9 популяций сравнения. Целью исследования было лучшее понимание генетических взаимодействий между сибирскими народами путем реконструкции древних контактов, смешений и миграций.

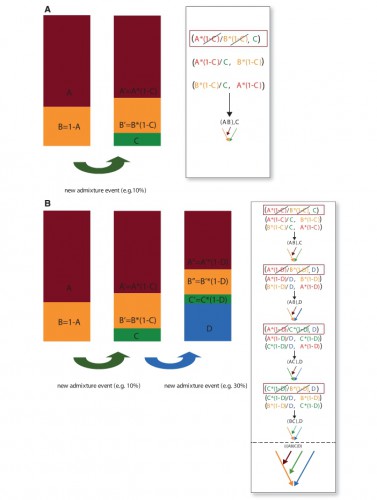

Новый метод

Для прочтения генетической истории популяций авторы разработали свой собственный метод AHG (Admixture History Graph). Он основан на следующей идее. Представим популяцию с двумя предковыми компонентами: А и В в определенном соотношении. Если добавить третий предковый компонент С, то абсолютная величина долей А и В уменьшится в зависимости от величины С, но соотношение А и В не изменится. Специалисты говорят, что распределение А и В будет ковариировать с С. Аналогично произойдет, если добавить следующий компонент D. Выявив, распределение каких компонентов зависит от других, то есть все возможное ковариации, можно установить порядок, в котором эти предковые компоненты добавлялись к популяции, то есть, реконструировать последовательность эпизодов генетического смешения в истории популяции. Авторы уточняют, что метод не работает в том случае, если доли разных предковых компонентов в популяции примерно одинаковы. Кроме того, точность его падает, если доля предкового компонента мала (меньше 5%).

Схема

анализа AHG. А, В, С и D – предковые компоненты, вносящие вклад в

популяцию. Анализируя ковариацию компонентов, устанавливают

последовательность их включения в популяцию.

Следующей задачей является датировка апизодов генетического смешения, для этого авторы использовал применяемый ими ранее WT (wavelet transform) анализ. В данной работе они модифицировали этот метод так, чтобы можно было датировать эпизоды смешения в любом количестве (больше двух): сначала датируется последний, затем он маскируется и датируется предыдущие по времени, и так далее.

Структура генетического разнообразия Сибири

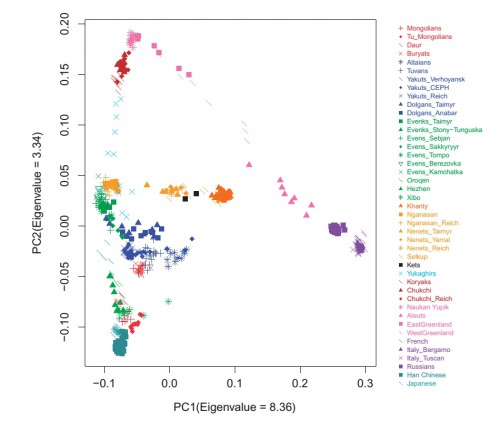

Анализ генетического разнообразия сибирских популяций авторы начали со стандартных методов (Анализ главных компонентов — РСА и ADMIXTURE – анализ спектра предковых компонентов). На графике РСА, включающем сибирские и окружающие популяции Евразии, большинство их сгруппировались в кластеры в соответствии с географическим расположением и лингвистической принадлежностью. Но некоторые популяции оказались в неожиданном месте, отмечают авторы.

Так, популяции, говорящие на языках монгольской группы (красный цвет), расположились близко к китайской популяции хань и японцам, за исключением бурят, которые оказались ближе к тюркоязычным популяциям (голубой цвет). Тюркоязычные народы Южной Сибири (алтайцы и тувинцы) и Центральной и Северной Сибири (якуты и долганы) на графике соседствуют друг с другом, несмотря на разницу в географическом расположении ареалов. Тунгусоязычные эвены и эвенки (темно-зеленый цвет), проживающие в разных местах Центральной и Восточной Сибири, сгруппировались вместе. Нганасаны, говорящие на самоедском языке, проживающие на Таймыре, попали близко к эвенам и эвенкам, их лингвистическим родственникам.

График

анализа главных компонент (РСА). Каждый символ обозначает индивида,

цвет символов соответствует лингвистической принадлежности, указанной на

легенде справа: монгольские языки (красный цвет), тюркские (синий

цвет), северотунгусские ( темно-зеленый), южнотунгусские

(светло-зеленый), угорские (коричневый), самоедские (оранжевый),

енисейские (черный), юкагирские (голубой), чукотско-камчатские

(бордовый), алеуты-юпик-инуиты (розовый), индоевропейские (лиловый),

сино-тибетские и японский (сине-зеленый).

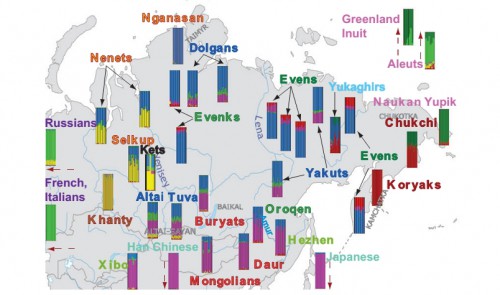

Спектры предковых компонентов в популяциях авторы оценили по методу ADMIXTURE. На рисунке показаны эти спектры предковых компонентов для разных народов при числе заданных компонентов К=6.

Спектры

предковых компонентов популяций Сибири, полученные по анализу ADMIXTURE

при k=6. Предковые компоненты: Европа (светло-зеленый цвет), Восточная

Азия (фиолетовый цвет) , Западная Сибирь (желтый цвет), Юпик-инуиты

(темно-зеленый цвет), Дальний Восток (красный цвет), Центральная Сибирь

(синий цвет).

Шесть главных предковых компонентов авторы описывают как: Европа (светло-зеленый цвет), Восточная Азия (фиолетовый цвет) , Западная Сибирь (темно-желтый цвет, наивысшая доля у хантов), Юпик-инуиты (темно-зеленый цвет, наивысшая доля у науканов), Дальний Восток (бордовый цвет, коряки и чукчи) и Центральная Сибирь (голубой цвет, наивысша я доля у нганасанов). С помощью анализа AHG исследователи определили порядок различных эпизодов смешения в истории популяций, а с помощью метода WT датировали эти эпизоды. Представлена сложная картина, показывающая, что большинство сибирских народов происходят от множества предковых популяций. Очевидно, что генетическое смешение было важным элементом в истории популяций Сибири.

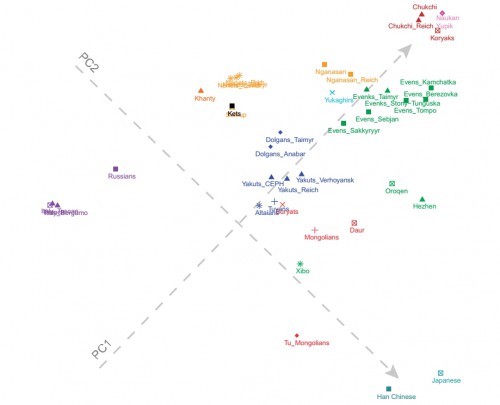

Некоторые генетические вариации, как указывают авторы, имеют явный географический градиент. Например, центральносибирский компонент (голубой цвет) в самой высокой пропорции имеется на севере и снижается к югу. Противоположное верно для восточноазиатского компонента (розовый цвет), а дальневосточный компонент (красный цвет) явно уменьшается от востока к западу. Эта зависимость генетического разнообразия от географии свидетельствует о роли географической изоляции. Чтобы проверить ее влияние, авторы применили недавно разработанную программу SpaceMix. Она использует байесовский принцип, чтобы создать геогенетическую карту, на которой расстояния пропорциональны генетическим различиям между популяциями. Расхождения между геогенетической и географической картами демонстрируют, что география определяет лишь часть генетического разнообразия, но не все. Так, некоторые популяции, разделенные большим расстоянием, демонстрируют удивительные признаки родства, например орочоны (проживают в Китае и Монголии) с эвенами, якуты и долганы с южносибирскими тюркоязычными народами. С другой стороны, некоторые народы, живущие по соседству, генетически различаются (например, нганасаны и ненцы).

Для лучшего понимания родственных связей между популяциями Сибири авторы проанализировали в их геномах фрагменты ДНК, имеющие общее происхождение (IBD сегменты). За несколькими исключениями количество общих IBD сегментов в популяциях сильнее коррелирует с географическим расположением, чем с лингвистическим родством. Самое яркое исключение – алтайцы, тувинцы и монголы, которые почти не имеют общих IBD сегментов и другими популяциями, и эвены, которые разделяют IBD сегменты с географически далекими популяциями (нганасаны и долганы с Таймыра и орочоны из Северного Китая).

Для лучшего соотнесения с географией на графике главных компонент, построенном по числу фрагментов генома общего происхождения (IBD сегментов), оси координат повернули на 45 градусов.

График

анализа главных компонент (РСА), построенный по числу сегментов генома

общего происхождения (IBD сегментов). Каждый символ обозначает

популяцию, цвет (как на первом рисунке) соответствует лингвистической

принадлежности популяций: монгольские языки (красный цвет), тюркские

(синий цвет), северотунгусские ( темно-зеленый), южнотунгусские

(светло-зеленый), угорские (коричневый), самоедские (оранжевый),

енисейские (черный), юкагирские (голубой), чукотско-камчатские

(бордовый), алеуты-юпик-инуиты (розовый), индоевропейские (лиловый),

сино-тибетские и японский (сине-зеленый). Для лучшего соответствия

географической карте оси координат повернуты на 45 градусов.

Сравнивая два показателя – генетические рас стояния между популяциями и географические расстояния, исследователи применили метод множественной регрессии. Анализ показал, что географические расстояния объясняют 48% генетического разнообразия Сибири. Остальное зависит от влияния других демографических процессов, таких как масштабные миграции популяций на большие расстояния. В Сибири большую роль в миграциях населения традиционно играли реки, отмечают авторы. Когда они замерзали, то становились «ледяными хайвеями», эффективно связывая отдаленные поселения.

Южная Сибирь (алтайцы, тувинцы, буряты)

Более подробно авторы статьи анализируют генетические ос обенности народов Южной Сибири. Эти народы в основном занимаются скотоводством, одомашнивание животных (крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади) в этом регионе восходит к неолиту, и говорят на языках тюркской группы (алтайцы, тувинцы) или монгольской группы (буряты).. Анализ ADMIXTURE показал важную роль Саян и Алтая в истории Сибири: здесь представлены все предковые компоненты, найденные в остальных сибирских популяциях (хотя Дальний Восток и Юпик-инуит — в очень малых долях).

Спектры предковых компонентов алтайцев, тувинцев и бурят почти одинаковы, хотя пропорции несколько отличаются. Алтайцы имеют более высокую долю европейского компонента (21%) по сравнению с 10% у тувинцев и бурят. Западносибирский компонент примерно одинаков у алтайцев и тувинцев (10% и 8%), но почти отсутствует у бурят (2%). Азиатский компонент выше у бурят (47%), чем у алтайцев и тувинцев (38%).

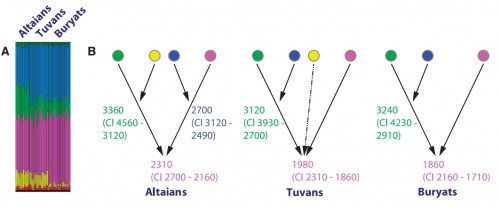

Несмотря на сходные спектры ADMIXTURE, анализ AHG показал различия в генетической истории южносибирских популяций. Последовательность генетических потоков из Европы (зеленый цвет), Центральной Сибири (голубой), Азии (лиловый) и Западной Сибири (желтый) в формировании популяций алтайцев, тувинцев и бурят показана на рисунке.

Спектры

предковых компонентов по ADMIXTURE для алтайцев, тувинцев и бурят

(слева). Схемы генетических потоков в формировании популяций (слева): из

Европы (зеленый цвет), Центральной Сибири (голубой), Азии (лиловый) и

Западной Сибири (желтый). Соответствующими цветами указаны датировки

данных генетических потоков.

Авторы приходят к важному выводу относительно природы европейского компонента в южносибирских популяциях. Поскольку он относится к раннему времени, то не может быть результатом смешения генофонда с русскими, как считали ранее. Этот гораздо более ранний слой смешения может быть связан с распространением степняков ямной культуры на Алтай и Саяны в бронзовом веке.

Наконец, при помощи LD анализа авторы показали, что популяции Южной Сибири прошли через бутылочное горлышко среднего размера (по сравнению с узким бутылочным горлышком, через которое прошли азиатские популяции, и широким – соответственно, европейские).

Один конкретный результат касается происхождения бурят – хотя они говорят на языке монгольской группы, но генетически не родственны монголам. Скорее всего, предки бурят жили в районе озера Байкал, а впоследствии контактировали с монгольскими популяциями и переняли их язык.

Итак, вот основные выводы, к которым приходят авторы статьи.

По-видимому, в течение Последнего ледникового максимума происходила депопуляция Сибири с последующей радикальной сменой популяций. Хотя, возможно, в Южной Сибири небольшие группы людей пережили ПЛМ в рефугиумах (климатических убежищах), а позднее распространились по региону.

Географическое положение определяет около 48% генетического разнообразия популяций Сибири, а остальное сформировалось под влиянием демографических событий, в частности миграций на большие расстояния.

Результаты работы согласуются с данными недавних исследований, которые указывают на обширную миграцию в двух направлениях из евразийских степей в бронзовом веке (Allentoft et al. 2015; Haak et al. 2015). Эта степная миграция, полагают авторы, сыграла значительную роль в формировании генофонда популяций Сибири.

Новый метод — анализ AHG – в сочетании с анализом ADMIXTURE позволяет реконструировать последовательность эпизодов смешения (генетических потоков) в истории популяций, а метод WT позволяет датировать эти эпизоды.

Наиболее интенсивное генетическое смешение имело место в Южной Сибири, из которой ведут происхождение некоторые популяции Центральной и Северной Сибири. Так, якуты имеют явные признаки происхождения из области близ Байкала и разделяют общих предков с бурятами. Селькупы и ненцы также имеют признаки южного происхождения и, возможно, разделяют общих предков с тувинцами. Наоборот, народы, говорящие на тунгусских языках, вероятно, происходят не из байкальского региона, как считали ранее, но из амурского региона. Некоторые из недавних экспансий из Южной Сибири связаны с развитием скотоводства, особенно с одомашниванием северного оленя.

По-видимому, европейский предковый компонент в популяциях Южной, Центральной и Северной Сибири — это не результат завоевания Сибири Россией и последующего смешения с русскими, как можно было ожидать. Европейский компонент оказался гораздо более древним, скорее всего, он был принесен степной миграцией на Алтай и Саяны в бронзовом веке.

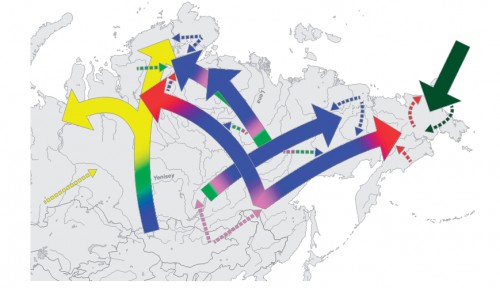

В конце статьи авторы приводят схему с обобщением своих результатов по путям формирования генофонда популяций Сибири. Разными цветами обозначены предковые компоненты разного происхождения. К сожалению, картинка не сопровождается детальным объяснением в подписи.

Схематическое

отображение генетических потоков, из которых складывался генофонд

популяций Сибири. Цвет на стрелках соответствует различным предковым

компонентам, как на предыдущих рисунках: Европа (светло-зеленый цвет),

Восточная Азия (фиолетовый цвет) , Западная Сибирь (желтый цвет),

Юпик-инуиты (темно-зеленый цвет), Дальний Восток (красный цвет),

Центральная Сибирь (синий цвет).

текст Надежды Маркиной

Источник: The Complex Admixture History and Recent Southern Origins of Siberian Populations

Irina Pugach, Rostislav Matveev, Viktor Spitsyn, Sergey Makarov, Innokentiy Novgorodov, Vladimir Osakovsky, Mark Stoneking and Brigitte Pakendorf

Текст статьи в свободном доступе по ссылке http://mbe.oxfordjournals.org/content/early/2016/03/17/molbev.msw055.short?rss=1