Некогда в биологии царствовало мнение, что родиною каждой данной

группы животных является то место, где ныне наиболее распространены

представители данной группы. Однако такое мнение столь явно не вязалось с

данными о прошлом в истории жизни на Земле, что его пришлось оставить.

Молодая отрасль биологических наук – так называемая география животных

(и растений), изучая распространение современных живых существ,

установила, что животные далеко не всегда живут на своей первоначальной

родине или вблизи ее, а зачастую являются пришельцами, выходцами из

других, нередко далеких, областей.

Вместе с тем история Земли с полной убедительностью доказала нам, что во всех странах земного шара в разные времена условия жизни менялись настолько сильно, что животный мир должен был многократно совершать переселения. Стоит вспомнить такие явления, как изменение климата, поднятие и опускание земной поверхности, ледниковый период и тому подобные факторы, оказывающие могучее влияние на жизнь всех живых существ.

Внешние условия жизни, воздействия внешней среды, вызывающие в живых организмах изменения, являются одним из самых главных (если не главным) факторов изменения организмов и постепенного появления новых видов. Поэтому естественно, что в тех областях, где животные имеют возможность, расселяясь в разные стороны, попадать в различные условия жизни, – там имеется налицо возможность появления многих разновидностей, а затем и новых видов этих животных. Одним словом, в областях, где возможно широкое и легкое расселение животных, – процесс изменяемости и возникновения все новых и новых видов может и должен идти скорее. Наоборот, в замкнутых областях, например, на островах, животные формы изменяются несравненно медленнее, а потому и сохраняются в течение чрезвычайно долгих периодов времени почти без изменения. Вот почему мы встречаем представителей так называемой остаточной, или реликтовой, фауны в замкнутых, как бы уединенных, местах. Примерами такого явления может служить характерная «древняя» фауна Австралии, Мадагаскара, Новой Зеландии и некоторых других стран.

Титульный лист первого издания книги Е. Елачича «Крайний Север как родина человечества»

Титульный лист первого издания книги Е. Елачича «Крайний Север как родина человечества»

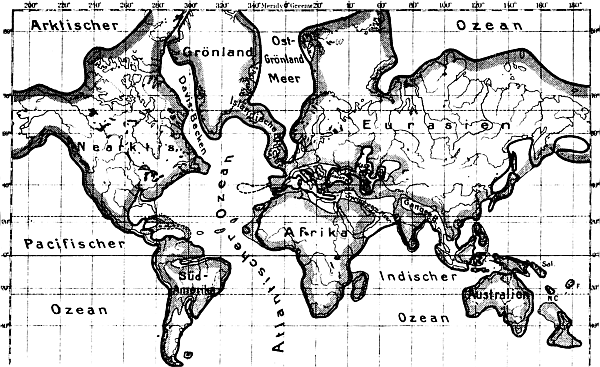

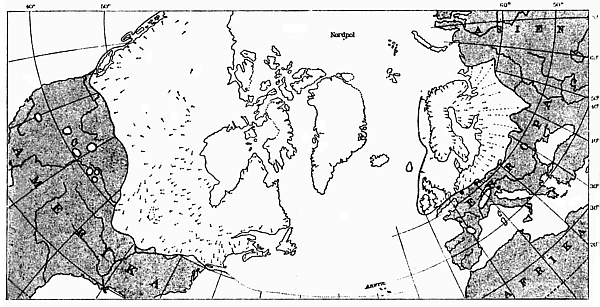

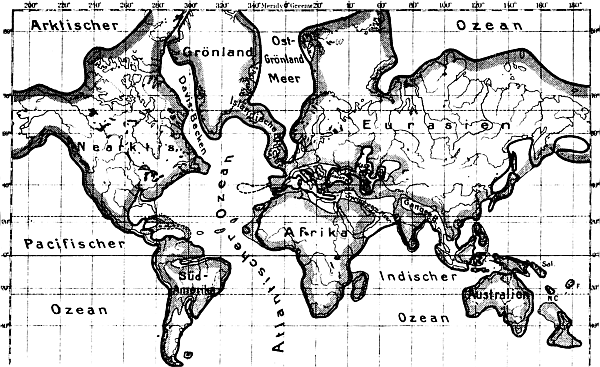

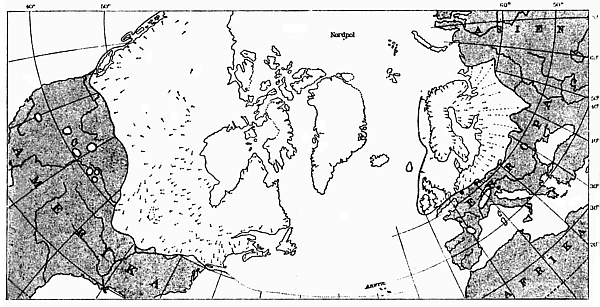

Рис. 1. Распределение суши в плиоценовое время

Рис. 1. Распределение суши в плиоценовое время

Имея в виду только что сказанное, мы там должны искать области, в которых мог наиболее энергично идти процесс образования новых видов наземных животных, где имеется наибольшая площадь непрерывной суши.

Палеонтология с ясностью установила, что развитие класса млекопитающих животных происходило главным образом в течение третичной системы. А во времена третичной системы наибольшее скопление твердой суши несомненно было именно в Северном полушарии.

Тогда, как и поныне, Азия и Европа представляли собою одну сплошную поверхность суши, не разделенную никакими непреодолимыми для животных преградами. Если мы примем еще во внимание данные геологии, доказавшей с несомненностью, что Северная Америка во времена третичной системы была соединена то с Азией через Аляску, то с Европою через Гренландию и Англию, если мы, кроме того, примем во внимание, что в те времена площадь суши на Крайнем Севере была гораздо больше, чем теперь (см. рис. 1), что суша простиралась от Скандинавского полуострова до Новой Земли, Шпицбергена и даже еще севернее, что Северная Америка от Лабрадора до островов Н. Линкольн и Патрика представляла собою сплошную сушу, тянувшуюся далеко на север широкой полосой почти до Гренландии, то мы неизбежно должны заключить, что нигде на земном шаре в то время не было такой громадной площади непрерывной суши, удобной для расселения, как именно великий евро-азиатско-северо-американский материк. Именно здесь, на этом громадном материке, и естественно искать великий очаг развития новых видов. На самом деле оно так и было, но наука дошла, однако, до этого решения иным путем.

К тому положению, что родина большей части высших позвоночных животных – млекопитающих и птиц, лежит на севере Северного полушария, наука пришла после долгого блуждания, стремясь найти объяснение современному распространению животных по лицу земли. И вот, переходя от одной гипотезы к другой, от одной попытки объяснить распространение той или иной группы животных к другой попытке, наука пришла в конце концов к неизбежному заключению, что большая часть высших млекопитающих и птиц является выходцами с севера и что из северных областей происходили могучие расселения животных в разные южные страны.

Не надо забывать, что климатические условия северных областей земного шара не всегда были такими, как теперь. Напротив, до самого конца третичной системы на всем севере был теплый и даже жаркий климат. Никаких признаков ледяных покровов нигде на севере не было, даже на полюсе. В Гренландии, на Шпицбергене, Новой Земле и в тому подобных северных местностях росли пальмы и другие растения жарких и умеренных стран.

Таким образом, Крайний Север представлял во всех отношениях прекрасные условия для жизни и изменяемости населявшего его животного мира. Здесь, вероятно, впервые появились млекопитающие и птицы, развившись постепенно из низших форм, здесь шло и постепенное совершенствование млекопитающих и развитие все новых и новых и притом все более совершенных форм.

Развившись на севере, новые, более высокоорганизованные виды млекопитающих расселялись во все стороны (и в том числе на юг) – всюду, куда они могли пробраться. И в то время, когда в более южных областях животные зачастую попадали в сравнительно небольшие замкнутые пространства суши, где они не подвергались поэтому быстрому изменению, в это время на севере развитие шло вперед, и появлялись опять новые, еще более высокоорганизованные виды. С севера, таким образом, постоянно отселялись на юг новые виды – как бы волны, отходящие от места своего возникновения.

Север является главным очагом развития класса млекопитающих, а нас в настоящее время интересует именно этот класс. Это не мешает, конечно, тому, что те или другие отдельные виды и даже отряды млекопитающих могли развиться и в других, южных, странах, приспособляясь к особенностям местных условий жизни.

Север, несомненно, был и первоначальной родиной всего того отряда млекопитающих, к которому принадлежат и люди. Обезьяны также развились из более низких форм в северных областях, где в течение всей третичной системы был жаркий климат. То явление, что ныне мы находим обезьян исключительно лишь в южных странах, конечно, объясняется тем, что при современных условиях север для растительноядных обезьян необитаем.

Третичную систему, как известно, принято подразделять на пять отделов:

1 – эоцен,

2 – олигоцен,

3 – миоцен,

4 – плиоцен,

5 – плейстоцен.

В конце плейстоцена наступает великий ледниковый период, отделяющий третичную систему от четвертичной, или современной.

Низшие представители отряда обезьян появляются уже в начале эоцена, т.е. в самом начале третичной системы. И замечательно, что все довольно уже многочисленные остатки этих первообезьян были найдены только в Европе и в Северной Америке. В этих же странах шло постепенное развитие и совершенствование обезьян. Уже в эоцене проникает одна из ветвей древнейших низших обезьян в Южную Америку, где затем, с течением времени, и развиваются совершенно самостоятельно и без всякой зависимости от северных форм характерные широконосые обезьяны Южной Америки. Этой полной самостоятельности развития способствовало, конечно, то, что почти всю середину третичной системы Южная Америка была отделена морем от Северной. Таким образом, южноамериканские обезьяны не имеют никакого отношения до родословной человека.

Обезьяны эоценового времени были маленькими зверьками. Строение их зубов показывает, что они были всеядными, а строение их конечностей очень еще сходно со строением конечностей всех древнеэоценовых млекопитающих – копытных, хищных и других. Эоценовые обезьяны были четвероногими животными, живущими преимущественно на земле, а не на деревьях.

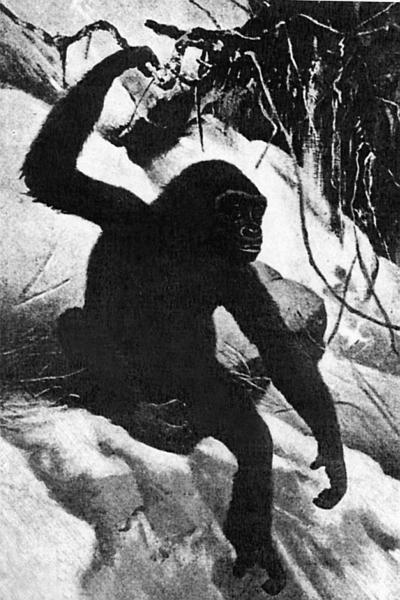

Рис. 2. Горилла (Gorilla Savagei)

Рис. 2. Горилла (Gorilla Savagei)

Эоценовое время, характерное для севера довольно сухим климатом, сменилось олигоценовым, отличавшимся, наоборот, большою влажностью. Подобная постепенная смена климатов может быть ясно установлена путем тщательного изучения отложений того времени. В течение олигоцена Европа покрылась роскошной растительностью, а во многих местах, где в течение эоцена простирались сухие степи или пустыни, – образовались громадные болота и топи, поросшие густыми лесами. И вряд ли может быть сомнение в том, что именно эта смена климата и растительности оказала свое влияние на весь ход развития древних обезьян, ставших постепенно типично древесными животными, или, иначе сказать, ставших из четвероногих животных четверорукими. Во всяком случае, в Европе древесные обезьяны появились только в конце олигоцена. Только позднее, а именно в конце миоцена и в плиоцен проникли древесные обезьяны в Азию, а в Африку они проникли лишь в плейстоцене.

Появление человекообразных обезьян также относится именно ко времени миоцена. До сих пор известно всего лишь шесть родов ископаемых человекообразных обезьян, и все они найдены исключительно лишь на Евро-Азиатском материке. Чрезвычайно важно обратить внимание на то, что в Северной Америке человекообразных обезьян, по-видимому, никогда и не было, по крайней мере до сих пор не сделано в Америке ни одной находки остатков человекообразных обезьян, несмотря на то, что в палеонтологическом отношении Северная Америка исследована не менее, чем Европа.

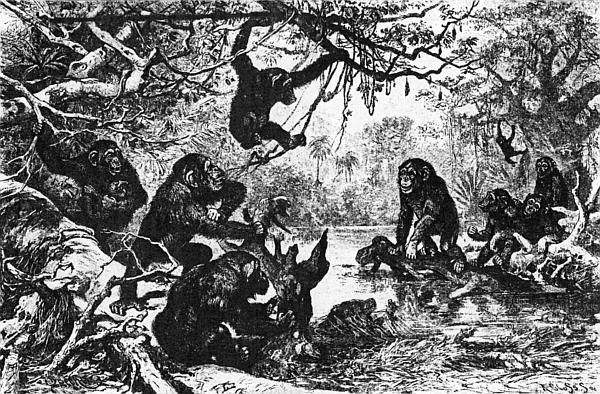

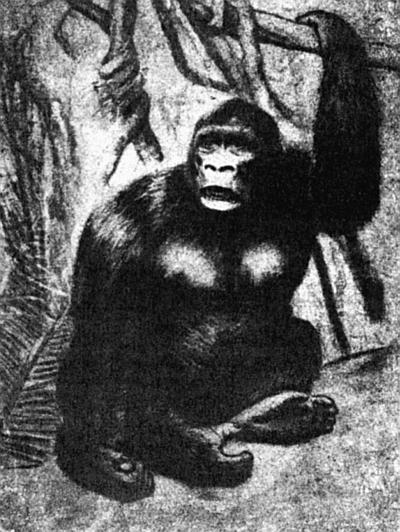

Рис. 3. Горилла (Gorilla Savagei) живет в западных областях Экваториальной Африки между Конго и Камеруном

Рис. 3. Горилла (Gorilla Savagei) живет в западных областях Экваториальной Африки между Конго и Камеруном

По своему строению эти древние человекообразные обезьяны сильно отличались от современных нам. Они были меньше ростом, а передние конечности их были менее длинны по отношению к задним, чем у современных человекообразных. В этом последнем отношении они более походят на строение конечностей человека, чем оранга, гиббона, гориллы и шимпанзе. Нижние челюсти их были не так мощно развиты, как у современных человекообразных, но все же челюсти их были узкими и длинными, так, что места для помещения языка, столь важного для развития речи, было сравнительно мало.

Рис. 4. Шимпанзе (Anthropopithecus troglodytes). Водится в экваториальных областях Африки

Рис. 4. Шимпанзе (Anthropopithecus troglodytes). Водится в экваториальных областях Африки

Если из всех шести пока нам известных ископаемых человекообразных обезьян мы ни одну не можем признать несомненным общим родоначальником и человека и современных человекообразных обезьян, то все же они (и в особенности плиопитекус) по главнейшим и характернейшим чертам своего строения представляют собой именно таких древесных обезьян, из которых при различных условиях могли развиться, с одной стороны, прекрасно приспособленные к жизни на деревьях современные человекообразные обезьяны, с другой – приспособленные к передвижению по твердой земле двуногие предки человека.

С тех пор как в умах людей установилось эволюционное учение и неизбежный вывод из него – происхождение человека из общей семьи человекообразных обезьян, с тех пор, разумеется, и вопрос о родине человека, т.е. месте, где развился впервые род Homo, тесно связан с историей развития и расселения человекообразных обезьян.

Долгое время родину последних искали на юге, примерно там же, где они живут и теперь. Ч. Дарвин предполагал, что родина человека была в Африке, где и теперь водятся горилла (см. рис. 2 и 3) и наиболее близкий к человеку род обезьян – шимпанзе (см. рис. 4 и 5).

Впоследствии, когда в 1894 г. Дюбуа на острове Ява нашел остатки знаменитого питекантропа (см. рис. 18), которого он ошибочно принял за человеко-обезьяну, т.е. за общего предка человека и современных человекообразных обезьян, стали указывать на Зондский архипелаг как на родину человека, тем более что гиббоны и оранги (см. рис. 6) и ныне живут там.

Другие ученые искали родину человека там, где и теперь живут низшие расы людей, и указывали – одни на Зондские острова и Цейлон (где живут ведды), другие – на Австралию. Каждая из этих гипотез была, однако, основана на неверном предположении о непременной близости места жительства низших человеческих рас к первоначальной родине человека. Гипотезы эти встречали непреодолимые препятствия при попытках развить их и объяснить ими расселение человекообразных обезьян и людей по всей земле. Только одна гипотеза о северном происхождении человека и человекообразных обезьян устраняет эти препятствия и дает удовлетворительные ответы и объяснения почти на все вопросы географического распространения человекоподобных существ.

Здесь, в этом кратком очерке, конечно, не место давать подробное обоснование этой гипотезы. Я позволю себе лишь привести несколько положений, разъясняющих, а не доказывающих сущность гипотезы (я бы предпочел сказать – теории) северного происхождения человечества.

Все остатки человекообразных обезьян были (за одним, кажется, исключением) найдены не на юге, а в Европе, что вряд ли можно объяснять только случайностью или более подробным исследованием Европейского материка. Видимо, в середине третичной системы человекообразные существа жили только на севере и, вероятно, были распространены до самого Крайнего Севера. С приближением конца теплой поры третичной системы начинается медленное охлаждение севера. Охлаждение это прежде всего сказалось на растительности Крайнего Севера, а вслед за этим и на животном мире. Постепенно любящие тепло растения и животные должны были отступить на юг. При этом, вероятно, происходили многочисленные переселения, изменения условий жизни и питания и другие явления, вызывающие изменения в организации животных. Вероятно, в это время создались те условия жизни, которые заставили одну группу древесных человекообразных существ постепенно покинуть древесный образ жизни и приспосабливаться к передвижению по твердой земле.

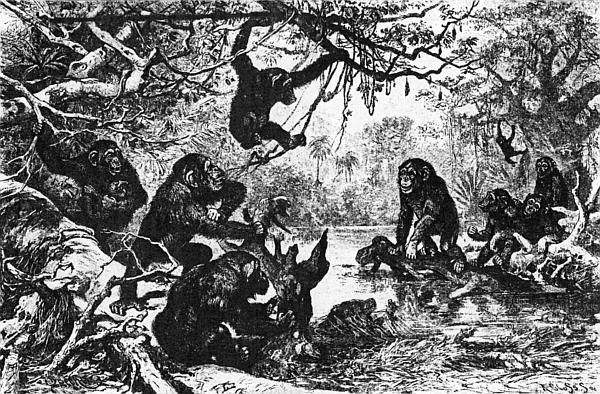

Рис. 5. Встреча двух семейств шимпанзе

Рис. 5. Встреча двух семейств шимпанзе

Рис. 6. Орангутанг (Simla satyrus) живет в лесах болотистых мест Борнео и Суматры

Рис. 6. Орангутанг (Simla satyrus) живет в лесах болотистых мест Борнео и Суматры

Мы можем себе представить, что в какой-либо лесной области, населенной человекообразными существами, благодаря медленному изменению климатических условий, началось обредение лесов. Густые леса превращались в редколесье, во многих местах образовывались обширные площади, покрытые лишь кустарниками или травой. При подобных переменах растительного покрова все животные, обитавшие в этих лесах, оказывались поставленными в новые условия жизни. Лесные животные должны были или переселиться в другие леса, или погибнуть, или же, наконец, так или иначе измениться и приспособиться к новым условиям жизни. И нет ничего удивительного, что человекоподобные существа – древесные обезьяны – пошли по всем этим возможным трем путям: частью погибли, частью переселились, частью приспособились к жизни не на деревьях.

Я уже упоминал выше, что предки обезьян из четвероногих наземных животных превратились в четвероруких древесных. Теперь шло обратное приспособление: некоторые чисто древесные обезьяны, с хорошо развитыми хватательными конечностями – руками, были принуждены приспособляться к передвижению по твердой земле. Но при бегании на четвереньках по земле конечности – руки не могут ничего схватывать, и естественно, что животное старалось приподняться на задние ноги, чтобы, освободив передние ноги – руки, схватывать ими тот или иной предмет или пищу, которые ему нужны. Так поступают и современные человекообразные обезьяны, когда они спокойно и не торопясь бродят по твердой земле. Жизнь в безлесной области должна была усиливать это умение ходить на одной только паре конечностей, и шаг за шагом четверорукие превращались в двуногих.

Быть может, в плейстоцене изменение климата и вызванное этим редение лесов принудило древесных обезьян приспособиться к беганию по земле и к прямому хождению. Но может быть также, что и ранее, еще в плиоцен, некоторые человекообразные обезьяны, жившие на краю леса или по соседству с редколесьем или безлесными областями, могли постепенно все более покидать лес и выходить в поисках пищи на открытые места, где передвижение на одной, а не на двух парах ног представляло для них величайшую выгоду.

Переход от древесной жизни, от передвижения на четвереньках к передвижению на одной лишь паре конечностей, т.е. переход к прямому хождению, надо признать одним из самых главных этапов на пути превращения животного в человека.

Только тогда, когда передние конечности – руки освободились от обязанности передвигать тело, стало возможным употребление этих рук для иных, еще более важных, целей, а именно для схватывания предметов – орудий. Камень, крепкий сук дерева, схваченные для защиты от врага, уже являются первым шагом по пути развития умения пользоваться оружием. И, вероятно, проходили многие тысячелетия подряд, в течение которых в разных местах Европы и Азии, и преимущественно на севере этих материков, жили двуногие существа, прибегавшие в минуты опасности к оружию – камню, дереву, схватывая с земли это первое попавшееся им под руку оружие только ввиду угрожающей опасности. Постепенно, хотя и очень медленно, шаг за шагом шел прогресс в пользовании оружием.

Со временем эти двуногие существа постепенно начали производить уже выбор наиболее подходящего камня, сука. Удобные, в качестве оружия, камни, дубинки они не выбрасывали, когда миновала опасность, а носили с собой на случай новой беды. От выбора подходящего, удобного камня был постепенно сделан и следующий важный шаг вперед, а именно начало развиваться умение искусственно делать камень более удобным, умение оббить, обострить его.

Теперь во многих местах Европы и отчасти Азии находят такого рода древнейшие орудия. Их называют эолитами. Эолиты – это своеобразные кремневые камни, по внешнему виду своему уже нередко напоминающие собой топор или другое подобие орудия. Их находят в отложениях миоцена и даже олигоцена Европы. Этот факт породил мнение, что уже в олигоцен жили на земле существа, способные пользоваться оружием для своей защиты. Однако древние эолиты, хотя и имеют сходство с грубым оружием, все же не могут служить доказательством столь древнего появления разумных существ, так как на них нельзя доказать следов искусственной обработки, а из других источников мы знаем, что человекообразные обезьяны развились только в течение миоцена, а во время олигоцена их еще не было. Зато многие плиоценовые и в особенности плейстоценовые эолиты уже несомненно носят на себе следы некоторой, хотя и очень еще примитивной, обработки.

Но кто во времена плиоцена обтесывал эолиты и пользовался ими? Были ли это первые люди? Или еще только близкие к ним человекообразные, двуногие существа? Где граница между человеком и не человеком? Границы этой, разумеется, и не могло быть, но все же, думается мне, что одного лишь умения пользоваться оружием и даже умения слегка обрабатывать его – вряд ли достаточно, чтобы признать в обладавшем этим умением человекообразном существе настоящего человека. Мне думается, что мы только там можем говорить с уверенностью уже о человеке, где мы встречаем умение пользоваться не только грубым оружием, но также огнем, – этим величайшим изобретением рода людского.

И наиболее древние следы огня, следы искусственно разведенного костра мы встречаем, опять-таки не случайно, именно в Европе, но среди отложений уже более позднего времени, а именно после третичного времени.

Начавшееся в конце плейстоцена охлаждение северных областей Северного полушария постепенно оттесняло весь животный и растительный мир все более к югу. И надо думать, что предки человека в стадии двуногого существа, способного уже пользоваться некоторым грубым и примитивным оружием, были вытеснены из обширных северных областей на территорию теперешней Европы, где временно путь к дальнейшему отступлению их на юг был прегражден.

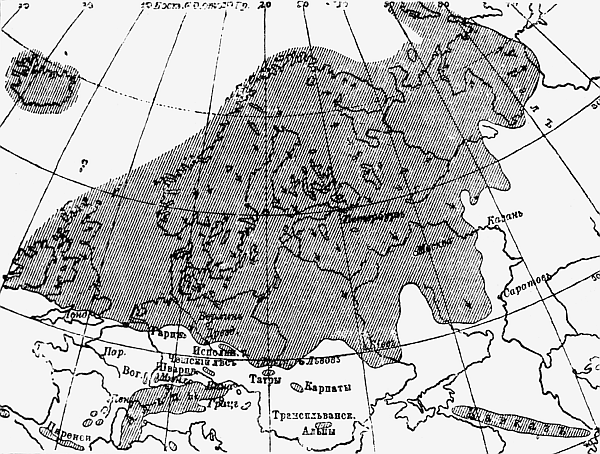

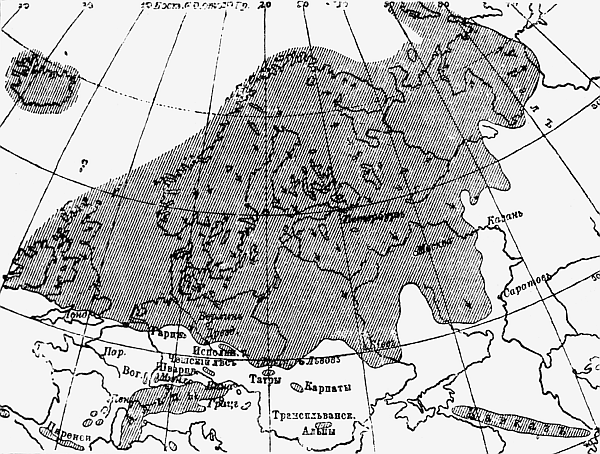

Постепенное охлаждение севера повело, наконец, к началу так называемого ледникового периода. Ко времени самого большого распространения льдов они покрыли собою весь север Европы (в России до Киева и Полтавы, а на востоке России – лишь до Казани и Перми) и Северной Америки (см. рис. 7 и 8). Север Азии был, по-видимому, лишен ледяного покрова, но все же был необитаем для животных. Этот великий ледниковый период, несколько раз сменявшийся временным наступлением более теплых времен или так называемых межледниковых периодов, вытеснил все живое с севера. Могучие ледники медленно ползли по земле из Норвегии через Швецию и Финляндию на юг и надолго уничтожали на пути своем всякую жизнь. Медленно отступали перед надвигающимся льдом животные и растения на юг. Человекообразные обезьяны и предки человека были также оттеснены на юг. Предки человека, по-видимому, как я уже упомянул, отступали в Европу, но не могли распространяться далее на юг, так как путь был им прегражден ледниками, спускавшимися с Пиренеев, с Альп, с Карпат, а также морями, очертания коих были иные, чем теперь. Так же, как северные или материковые ледники двигались на юг, так же точно и горные ледники Европейских гор медленно сползали по склонам. На южных горных склонах ледники довольно быстро оттаивали, и поэтому они не простирались далеко; зато горные ледники, или глетчеры, двигавшиеся на север, обтаивали значительно меньше и тянулись по земле на север толстым слоем на многие сотни верст. Ледники эти являлись непреодолимою преградою для отступавших на юг животных, и в том числе для двуногих предков человека. На юге России имелась другая преграда – обширное Сарматское море-озеро, которое тянулось от Венгрии на восток по югу России, включая в себя Черное, Азовское, Каспийское и Аральское моря, приблизительно до нынешнего города Самарканда, причем очертания этих частей Сарматского моря были гораздо больше, шире, чем у теперешних его остатков.

Рис.

7. Карта распространения ледяного покрова в Европе и Северной Америке.

Стрелки показывают направление движения льдов. Темным отмечены материки,

не покрытые льдом

Рис.

7. Карта распространения ледяного покрова в Европе и Северной Америке.

Стрелки показывают направление движения льдов. Темным отмечены материки,

не покрытые льдом

Таким образом, весь животный и растительный мир, расселенный прежде (т.е. до начала обледенения) на обширных пространствах северного материка, оказался стиснутым на сравнительно очень небольшой площади суши. Геологическими изысканиями точно установлено, что свободными от льдов оставалась только полоса земли в средней Европе, занимавшая собою часть Франции, небольшую часть южного берега Англии, Бельгии и среднюю часть Германии, приблизительно до Карпат. Далее на востоке оставалась в южной России свободной от льда неширокая полоса земли между северным берегом Сарматского моря и сплошными материковыми льдами, доходившими до Киева и Полтавы.

На этих не занятых льдами землях столпилось, стиснулось все то, что смогло переселиться с севера и в том числе, как надо думать, и многие человекообразные существа, стоявшие на различных ступенях физического и психического развития. И вот именно среди европейских отложений того времени, в местностях, свободных в те времена от льдов, мы находим первые, наиболее древние бесспорные следы употребления огня, следы искусственно разведенных костров.

Рис. 8. Карта распространения ледяного покрова в Европе. Темным отмечены площади, покрытые льдом

Рис. 8. Карта распространения ледяного покрова в Европе. Темным отмечены площади, покрытые льдом

В суровых и тяжелых условиях жизни, в близком соседстве с льдами, предкам людей вместе со всем современным им животным миром оставалось или погибнуть, или приспособиться к суровым и трудным условиям жизни. И в Европе за это время вымерли все человекообразные обезьяны, не смогшие приспособиться к новым условиям жизни. Но та ветвь их, представители которой передвигались на двух ногах и имели две руки свободными для защиты и нападения и были выше по развитию не физических, а умственных сил, – та ветвь имела возможность приспособиться к новым условиям жизни, измениться и остаться в живых, превратившись постепенно в человека.

В тяжелой борьбе за свое существование развился этот человек. Но именно совокупность этих тяжелых условий жизни и создала человека, именно такие тяжелые и суровые условия были необходимы для создания высшей ступени животного царства – человека.

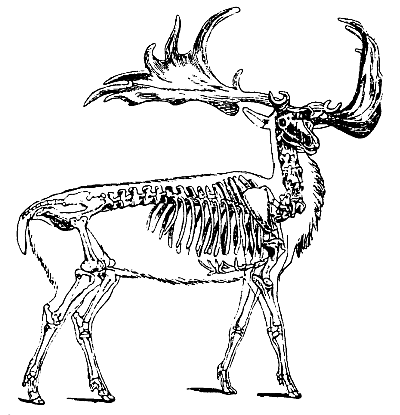

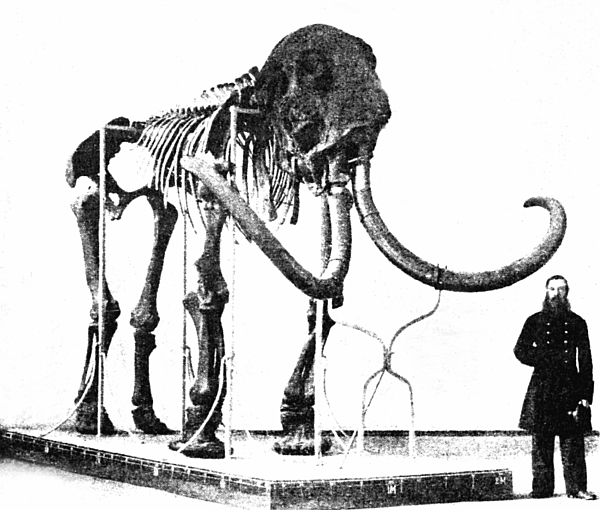

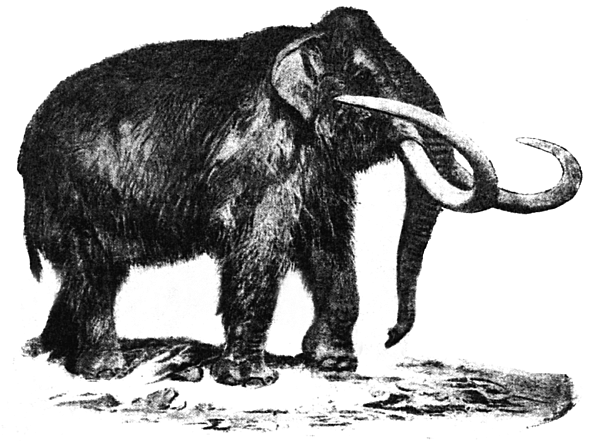

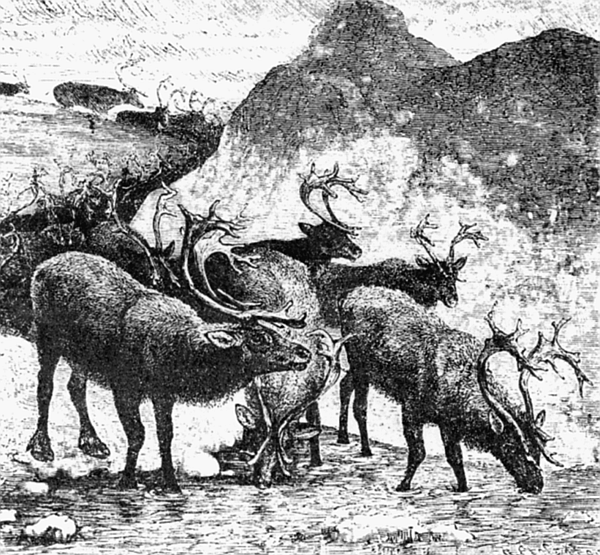

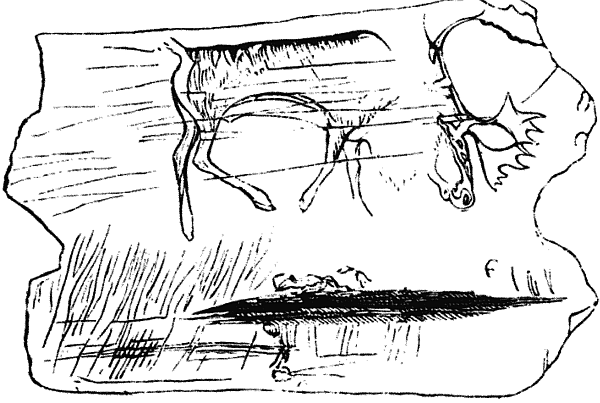

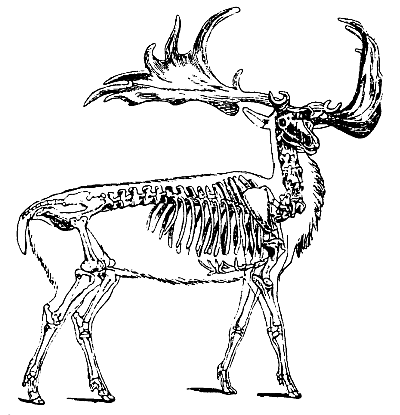

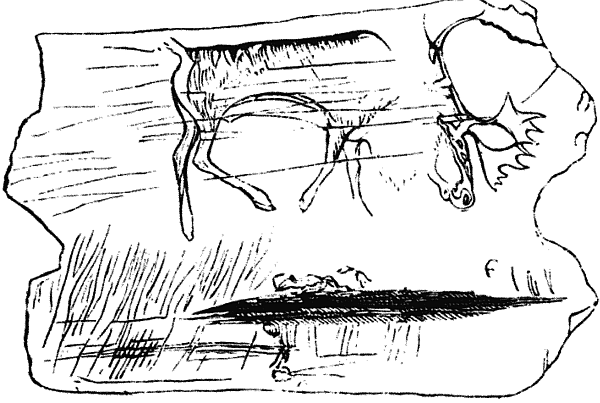

Все те главные особенности человека, дающие ему и поныне господство над другими живыми существами, гораздо естественнее могли образоваться и развиться в тяжелой борьбе за жизнь, а не при условиях жизни в благодатном райском климате южных стран. Близость льдов, суровая, холодная погода не давала расти богатой флоре, и скудная растительность покрывала в те времена свободные от льдов земли Европы. Растительность эта могла все-таки прокормить многих растительноядных животных, но не могла ни в каком случае накормить растительноядных, или, вернее, плодоядных обезьян. Обезьяны и человекоподобные существа, привыкшие к растительной пище, должны были или умереть с голоду, или постепенно приспособиться к другой пище – мясу, которое имелось в сравнительном изобилии. Целые стада диких лошадей, быков, оленей (см. рис. 9) и кабанов водились кругом. И вот предки человека постепенно становились хищниками, они стали питаться исключительно мясом. Но мясо это надо было еще добыть, оно доставалось с большим трудом, чем пища растительная. Начинается охота за зверем, охота не для забавы и развлечения, а для возможности жить. И в этой вынужденной охоте изощрялась ловкость, хитрость, проворство человека. Охота велась не только за слабыми зверями, но и за большими и сильными. По крайней мере найденные остатки стоянок древнейших людей показывают нам следы их охоты за лошадьми, быками, зубрами (см. рис. 10), оленями, а впоследствии и за мамонтами (см. рис. 11, 12 и 19), мастодонтами (см. рис. 29 и 30) и носорогами. Справиться с такими могучими зверями одному человеку не под силу – надо было собираться для охоты в общества, надо было действовать сообща, совместно, солидарно со многими себе подобными. И вот охота – это единственное средство к существованию – развивает и сметливость, и умение наблюдать, и хитрость, и догадливость; она развивает умение пользоваться оружием, она требует развития техники изготовления этого оружия, она, наконец, развивает начала общественности. Совместная охота, взаимная поддержка и общественность вызывают потребность также и в усовершенствовании средств общения, т.е. способности передавать звуками свои ощущения, свои мысли, как бы примитивны эти простые мысли ни были. Развивается человеческая речь.

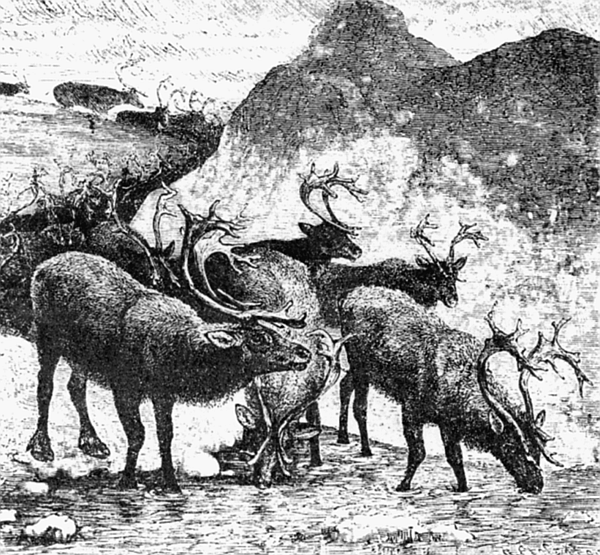

Рис.

9. Скелет и очертания тела вымершего исполинского ирландского оленя

(Cervus megaceros). Расстояние между концами рогов достигает трех метров

Рис.

9. Скелет и очертания тела вымершего исполинского ирландского оленя

(Cervus megaceros). Расстояние между концами рогов достигает трех метров

Рис. 10. Зубр (Bison europeus). В настоящее время водится исключительно в лесах Кавказа, Татр и в Беловежской Пуще

Рис. 10. Зубр (Bison europeus). В настоящее время водится исключительно в лесах Кавказа, Татр и в Беловежской Пуще

Но вряд ли все это вместе взятое было бы достаточно, чтобы спасти образующегося человека от полной гибели в то суровое время, если бы одновременно с этим не было сделано величайшее изобретение человечества – огонь.

В настоящее время мы, к сожалению, еще ничего не знаем о том, каким путем люди дошли до употребления огня, но все же несравненно естественнее предположить, что умение пользоваться огнем постепенно развилось именно там, где это умение являлось жизненно необходимым. В теплых и жарких странах огонь, конечно, тоже имеет большое значение даже и для дикаря, но значение это ничтожно по сравнению с тем значением, которое огонь имеет для жителя холодных стран.

Нет ничего невероятного в том, что и до ледникового периода те или иные породы человекоподобных существ, пользовавшихся эолитами, встречались с огнем, возникавшим, например, от грозы. Может даже быть, что отдельные породы умели поддерживать некоторое время этот случайный огонь, подбрасывая в него куски дерева. Но пока кругом было тепло, – огонь не представлял такой насущной, жизненной необходимости, каким он явился для тех человекоподобных, которые оказались как бы пойманными в ловушку между двумя областями льдов. Исключительно только те из них, которые постепенно научились не только поддерживать случайно возникший огонь, но сами разводить и сохранять его, только они имели возможность не погибнуть в борьбе за жизнь. Огонь давал тепло, свет, защиту от врагов; он же помогал обращать пищу в более легко съедобную. Прячась от зимних стуж в пещерах, освещаемых и согреваемых огнем, отбивая и защищая огнем же эти пещеры от пещерных медведей и других врагов, боролся этот созидающийся человек со всей природой и вышел победителем.

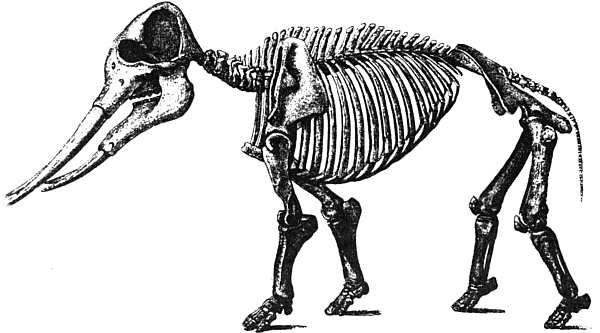

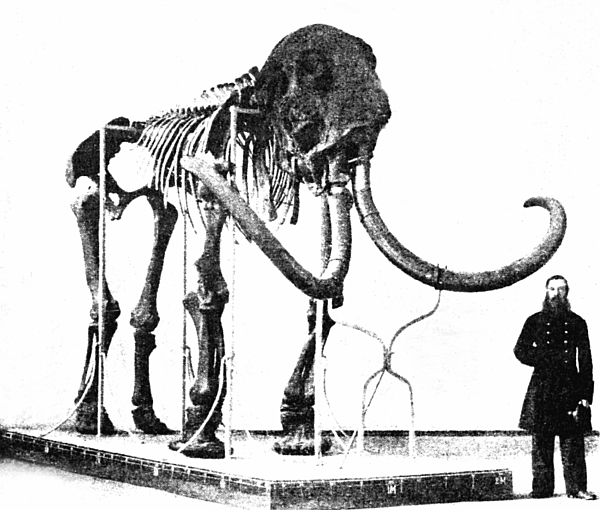

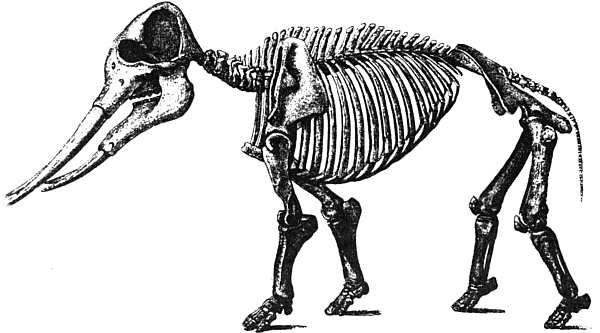

Рис. 11. Скелет мамонта

Рис. 11. Скелет мамонта

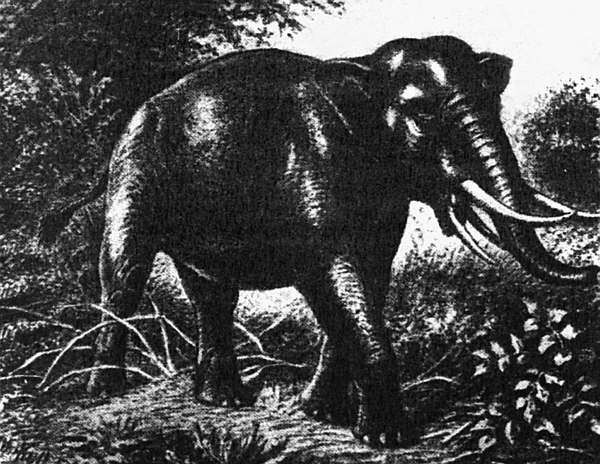

Рис.

12. Чучело мамонта (Elephas primigenius) в Зоологическом музее Академии

наук в Санкт-Петербурге. Чучело представляет мамонта в том положении, в

котором он был найден

Рис.

12. Чучело мамонта (Elephas primigenius) в Зоологическом музее Академии

наук в Санкт-Петербурге. Чучело представляет мамонта в том положении, в

котором он был найден

Огонь разводился нелегко, его вряд ли умел разводить каждый, это было умение, которым обладали лишь наиболее даровитые натуры. Разведенный огонь надо было тщательно беречь и сохранять. И вот огонь еще более, чем охота, содействовал развитию общественности. Вокруг огня объединялись семьи, в его поддержке одинаково были заинтересованы все члены общества. Отдельный индивидуум, одинокий человек легко и быстро погибал, если он не держался общества своих. Для каждого порознь борьба за жизнь была при наличных условиях совершенно непосильна, и это естественно развивало чувство солидарности, взаимопомощи и общественности, как единственную возможность существовать. Развитие человеческой речи приобретало при этом величайшее значение.

Мне кажется, что тяжелые условия жизни в суровом климате гораздо естественнее вызвали в предках человека появление жизненно необходимых, новых, прогрессивных приспособлений тела и души, чем могла бы их вызвать жизнь среди роскошной и богатой природы благодатных жарких стран. Это одно уже должно было бы склонить нас искать родину человечества не в жарких, а в холодных странах. Ведь современные нам дикари, живущие в жарких странах, являют нам наглядный пример отсутствия всякого прогрессивного развития, если развитие это не вызывается необходимостью. Природные жители Тасмании[15], во время открытия Австралии европейцами, стояли еще на уровне культурного развития человека каменного века. Некоторые племена, живущие на маленьких коралловых островах Великого океана, даже утратили умение пользоваться огнем, так как огонь не является для них жизненно необходимым.

В настоящее время даже многие из тех ученых, которые все еще склонны искать родину человечества где-нибудь на юге, например, в Южной Азии, все же в гипотезах своих уже начинают указывать, что местные охлаждения климата, местные, временно наступившие периоды холодного климата были побудительной причиною для образования настоящего человека.

Тот факт, что человек, в отличие от человекообразных обезьян, не покрыт сплошным волосяным покровом, а почти голый – тоже нередко приводят в качестве подтверждения гипотезы о происхождении человека из какой-то теплой или даже жаркой древней родины, где волосяной покров ему не был нужен. Этого взгляда, между прочим, держался и Ч. Дарвин. Но даже косные и обыкновенно научно отсталые антидарвинисты уже давно указывали, и совершенно справедливо, на то, что современные человекообразные обезьяны живут в самых знойных частях Африки и Азии и тем не менее покрыты густым покровом волос. Почему же человек должен был стать голым? Видимо, была какая-то совершенно иная причина, вызвавшая у предков человека постепенную потерю волосяного покрова. И если приходится сознаться, что мы и до сих пор еще не можем с уверенностью сказать, как у предков человека происходил этот процесс утраты волосяного покрова, то тем не менее гораздо естественнее допустить, что вышеприведенные тяжелые условия жизни среди холода и непогоды оказали свое влияние и в этом направлении.

Жизнь в холодной местности вызывает у животных как раз наоборот – появление густой шерсти, теплого меха, толстого слоя подкожного жира и тому подобных приспособлений для защиты от холода. Но у существ, доразвившихся до искусственных средств защиты от вредных воздействий природы, дело могло пойти и совсем иначе. В борьбе с холодом люди пользовались огнем, они прятались в пещеры, они, наконец, принуждены были кутаться в звериные шкуры. Холод заставил людей защищать тепло своего тела одеждой, одежда эта носилась, конечно, бессменно. И вот вынужденное пользование одеждой гораздо естественнее делало волосяной покров тела ненужным. Постепенная утрата его могла даже быть при этих условиях очень полезной, так как она избавляла людей от множества накожных паразитов.

Когда наступил наибольший из межледниковых периодов и льды не только отступили далеко на север, но, по-видимому, и совсем исчезли на всем севере, быть может, вплоть до полюса, тогда – на территории Европы не было уже человекообразных обезьян, но были существа, несомненно, относящиеся к роду Homo.

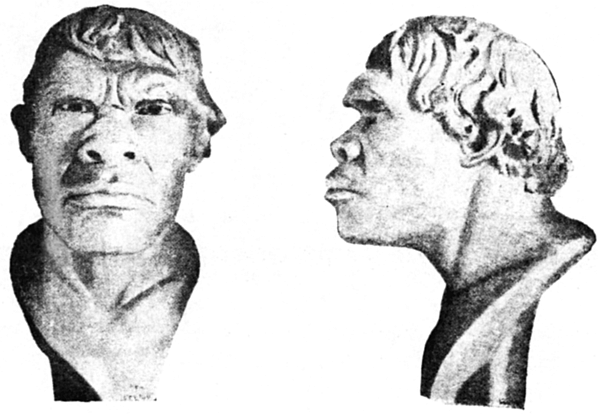

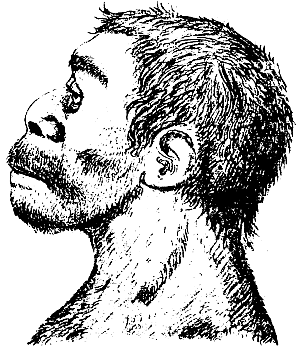

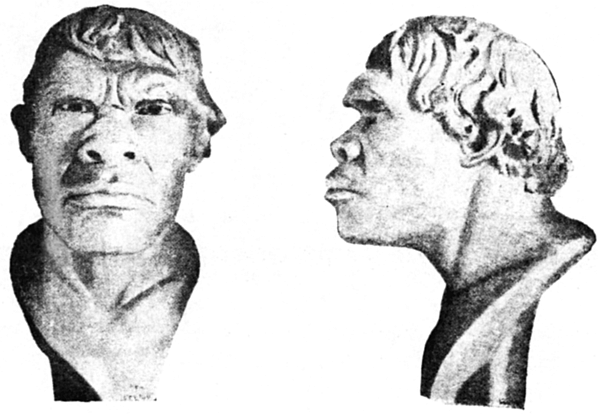

Рис. 13. Первобытный человек каменного века – Homo primigenius

Рис. 13. Первобытный человек каменного века – Homo primigenius

Остатки этого первобытного человека были найдены во многих местах Европы. Это – так называемый неандертальский человек, или первобытный человек каменного века (см. рис. 13). Он относится к роду Homo, как и современный человек, но без сомнения должен быть признан за другой вид: Homo primigenius, в отличие от современного человека – Homo sapiens. Этот первобытный человек уже знал обделанное каменное оружие, знал огонь.

В задачу настоящего очерка не может входить более подробное изложение вопроса о самом происхождении человека. Я не могу также останавливаться на обзоре и описании находок остатков древнейших людей. Ограничусь еще раз указанием на то, что все эти древнейшие, несомненно человеческие остатки найдены именно на территории Европы, и что этот факт при современном развитии палеонтологии ни в коем случае нельзя объяснять простой случайностью или большей обследованностью европейского материка.

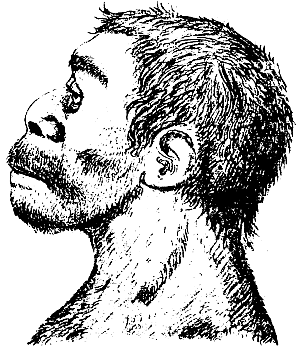

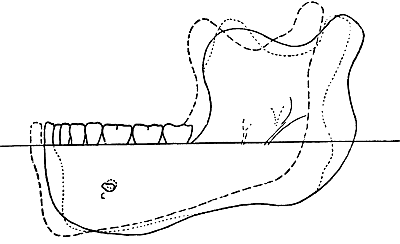

За последние годы, и опять-таки только в Европе, удалось найти остатки существ более древних, чем неандертальский человек. Так, в знаменитой пещере Le Moustier (во Франции) был найден сравнительно хорошо сохранившийся череп человека, стоявшего в своем развитии ниже неандертальского. Это так называемый Homo transprimigenius (см рис. 14). Объем его черепа меньше, чем у неандертальского, а строение нижней челюсти, сравнительно очень узкой и почти совсем лишенной подбородка, ясно свидетельствует, что способность к членораздельной речи была у Homo transprimigenius еще менее развита, чем у Homo primigenius, который несомненно тоже еще говорил весьма несовершенно.

Наконец, в самые последние годы (1907—1908) были сделаны весьма интересные находки остатков древнейших людей во Франции (Корреза) и в особенности в Германии близ Гейдельберга.

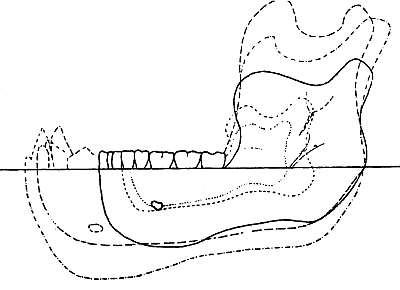

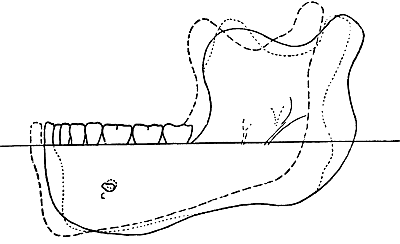

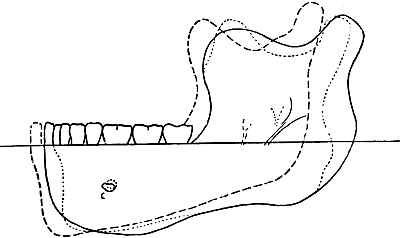

Найденные здесь остатки человека, названного Homo Heidelbergensis, представляют собой остатки самой древней и низшей ступени в прямой, известной в настоящее время, родословной человека. Гейдельбергский человек лишь с большой натяжкой может быть признан принадлежащим к роду Homo. Строение его зубов и нижней челюсти (см. рис. 15, 16 и 17) с полным, как у обезьян, отсутствием подбородка с очевидностью свидетельствует об отсутствии способности говорить и низводит гейдельбергского человека на одну ступень с древними человекообразными обезьянами. У гипотетического и все еще лишь искомого общего предка современных человекообразных обезьян и людей не могло быть иначе, проще устроенной нижней челюсти.

Вероятно, Homo transprimigenius был свидетелем первого ледникового периода, a Homo Heidelbergensisжил еще и до ледникового периода, в плиоцен. К сожалению, наши познания о гейдельбергском человеке еще очень неполны.

Рис. 14. Допервобытный человек – Homo transprimigenius. Реставрация по хорошо сохранившемуся черепу

Рис. 14. Допервобытный человек – Homo transprimigenius. Реставрация по хорошо сохранившемуся черепу

Во время большого межледникового периода установилось широкое сообщение Европы и с Африкой, и с Азией, по которому род людской расселился в разные стороны и постепенно распространился по всему лицу земли. Первобытные переселенцы в разных странах дали начало разным расам людей. Расы, племена, так или иначе попавшие в замкнутые далекие области юга, как, например, Австралия, Огненная Земля, Цейлон и др., остались и до сих пор почти на первобытной ступени культурного развития.

Надо думать, что вместе с тем, часть первобытных людей стала двигаться вслед за отступающими льдами на север и заселила собою самые крайние полярные области.

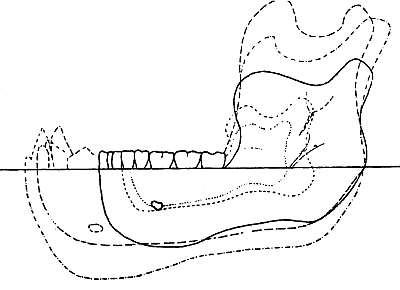

Рис.

15. Профили нижних челюстей: а) линия из черточек и точек – челюсть

орангутанга; б) крупными черточками – челюсть гориллы; в) сплошная –

челюсть гейдельбергского человека; г) пунктиром – челюсть гиббона

Рис.

15. Профили нижних челюстей: а) линия из черточек и точек – челюсть

орангутанга; б) крупными черточками – челюсть гориллы; в) сплошная –

челюсть гейдельбергского человека; г) пунктиром – челюсть гиббона

Как же объяснить находку питекантропа на далеком юге – на Яве? Организация питекантропа, насколько она известна по неполным его остаткам, убеждает нас в том, что это было существо среднее между человеком и обезьяной (см. рис. 18). Он ходил на двух ногах, как человек, но голова его по развитию своему ближе к человекообразным обезьянам, чем к настоящим людям. Достаточно взглянуть на следующие параметры емкости черепной полости, чтобы выяснить себе относительное положение питекантропа.

Современный европеец: от 1060—2075, в среднем 1558 см3.

Современный веддас: от 960– 1224, в среднем 1220 см3.

Неандертальский человек: в среднем 1200 см3.

Питекантроп: в среднем 880 см3.

Горилла: от 500—623, в среднем 520 см3.

Рис.

16. Профили нижних челюстей: а) линия черточками – челюсть современного

австралийца; б) пунктиром – челюсть даяка; в) сплошная – челюсть

гейдельбергского человека

Рис.

16. Профили нижних челюстей: а) линия черточками – челюсть современного

австралийца; б) пунктиром – челюсть даяка; в) сплошная – челюсть

гейдельбергского человека

Рис.

17. Профили нижних челюстей: а) линия черточками – челюсть современного

негра; 6) пунктиром – челюсть европейца; в) сплошная – челюсть

гейдельбергского человека

Рис.

17. Профили нижних челюстей: а) линия черточками – челюсть современного

негра; 6) пунктиром – челюсть европейца; в) сплошная – челюсть

гейдельбергского человека

Но прямое хождение и некоторые другие особенности ставят питекантропа в ряд человеческой родословной и ни в каком случае не обезьяньей.

Остатки питекантропа найдены в отложениях новейших, а не третичных, как полагали одно время. Если бы остатки питекантропа действительно были найдены в миоценовых пластах, то находка эта имела бы громадное, решающее значение для вопроса о происхождении и родине человечества. Поэтому весьма понятно то сильное влияние на воззрения ученых, которое оказала в свое время находка остатков питекантропа, вполне понятно, что сейчас же родину человечества стали искать где-либо по соседству с Явой, где жил питекантроп.

Но уже вскоре ошибка была с ясностью обнаружена, и выяснилось, что питекантроп жил в послетретичное время, когда на севере тянулся ледниковый период. Питекантроп жил на Яве в те времена, когда на севере, в очаге более высоких новых форм, уже существовали настоящие представители рода Homo. Питекантроп был, вероятно, современником даже неандертальского человека. Это одно уже совершенно исключает возможность предполагать, как это одно время делали, что питекантроп является прямым предком человека. Предком человека он безусловно не может быть, но он во всяком случае очень близок к этому прямому предку, жившему ранее на севере. Питекантроп, найденный на Яве, – это один из представителей форм, некогда развившихся на севере и достигших при расселении на юг столь южных областей, как Ява. В то время, как на первоначальной родине его, на севере, развитие шло дальше, и появлялись в борьбе с тяжелыми условиями жизни все новые и новые, все более совершенные формы, – на благодатном юге сохранялись сравнительно мало измененными более древние формы. Таким образом, в родословном дереве современного человека питекантроп, этот ближайший родич человека, является только боковою, слепо заканчивающейся ветвью. Тем не менее значение этой явской находки очень велико, так как она дает нам представление о том, какими были наши прямые предки.

Рис. 18. Питекантроп (Pithecanthropus erectus). Статуя. Сдел. Дюбуа

Рис. 18. Питекантроп (Pithecanthropus erectus). Статуя. Сдел. Дюбуа

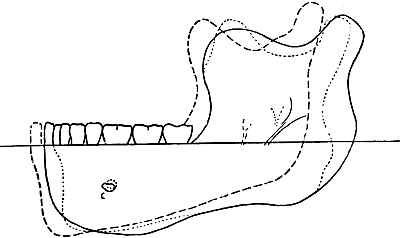

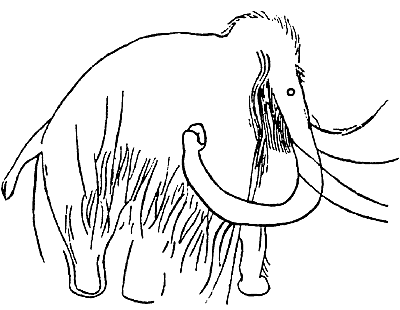

Рис. 19. Мамонт (Elephas primigenius)

Рис. 19. Мамонт (Elephas primigenius)

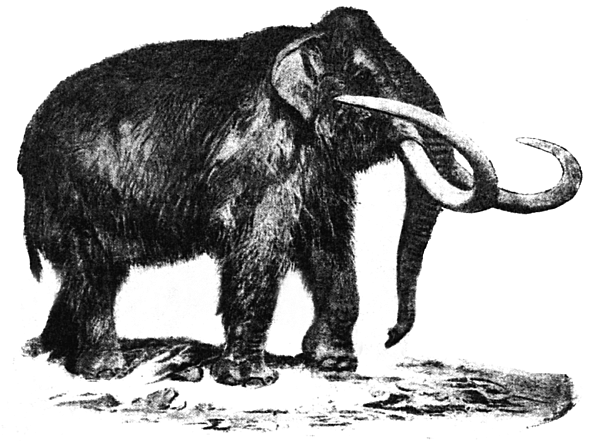

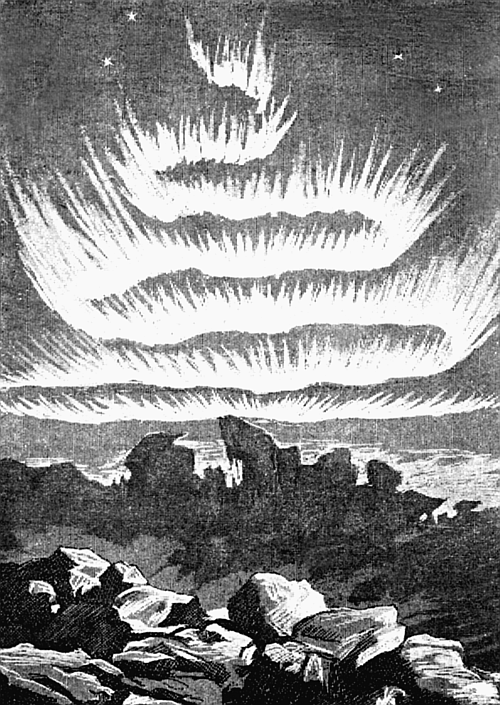

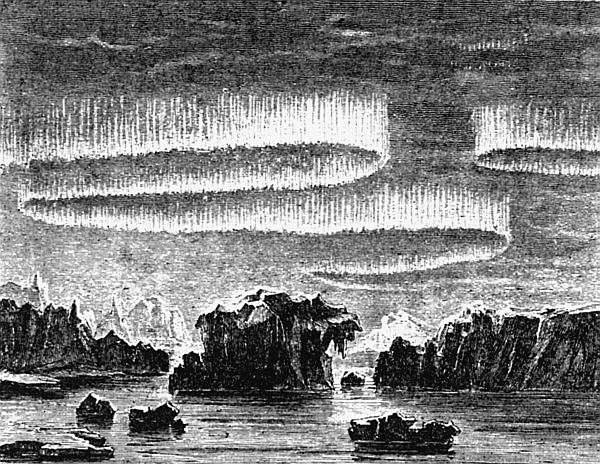

Теплое время межледникового периода продолжалось довольно долго, но затем снова началось охлаждение, снова на севере началось обледенение, снова льды начали двигаться с севера на юг и теснить все живое к югу. Мы можем очень точно проследить движение этого второго обледенения, достигшего почти размеров первого. Отложения этого времени легко отличимы от отложении первого великого оледенения. И вот среди остатков мамонта (см. рис. 19, 11 и12), северного оленя (см. рис. 20 и 28), овцебыка (см. рис. 21) и целого ряда других полярных животных (см. рис. 22 и 23) мы находим многочисленные остатки и человека, жившего одновременно с ними, с ними вместе оттесненного с высокого севера на юг Франции, в Испанию, Австрию и другие места Средней и Южной Европы. И остатки этого человека сильно отличаются от остатков человека, жившего в Европе в начале межледникового периода.

В межледниковый период в Европе жил первобытный дикарь, Homo primigenius, представлявший собой как бы первую, низшую ступень настоящего человека. Тот человек, известный под названием оленьего, которого последний ледниковый период оттеснил на юг, был уже человек – Homo sapiens, ничем по строению своему не отличающийся от современного.

Это был человек, имевший уже свою развитую культуру. Он имел оружие из камня (см. рис. 24), дерева и кости, он знал уже гончарное искусство, он носил одежду, он знал колесо и повозку. Наконец, о культурном развитии его красноречиво свидетельствует его художество, – он знал ваяние и рисование. Он украшал свое жилище изображениями животных, он вырезал из кости статуэтки и с таким искусством, что мы сразу узнаем, кого изображал этот древний художник (см. рис. 25, 26 и 27). Не может быть сомнения, что этот человек знал и другие искусства – музыку, поэзию. Вероятно, он имел и религию.

Рис. 20. Северные олени (Rangifer tarandus)

Рис. 20. Северные олени (Rangifer tarandus)

Рис. 21. Овцебык, или мускусный бык. (Ovibos moschatus). Ныне водится только в Гренландии

Рис. 21. Овцебык, или мускусный бык. (Ovibos moschatus). Ныне водится только в Гренландии

Во всяком случае, этот послеледниковый олений человек уже ничем по существу не отличался от современного, а культура его близка к первобытной культуре индоевропейских народов.

Между Homo primigenius и Homo sapiens существует сравнительно большое различие, как в физическом так и, главным образом, в психическом и культурном отношении. «Целая пропасть разделяет их», как выразился один ученый. Однако за последние годы были найдены в Европе остатки некоторых переходных форм (например, так называемый человек из Брюкса), связующих неандертальского человека с современным. Во всяком случае, сравнивая оленьего человека с неандертальским, нельзя не видеть большой разницы между ними, большого превосходства оленьего человека.

Современное положение наших знаний не дает еще возможности точно решить, где именно развился этот олений человек со своей культурой, где, в каких областях шло его совершенствование от того первобытного человека, которого мы застаем в межледниковое время в Европе. Мы только знаем почти наверное, что это развитие происходило не в Европе. Не могло оно быть и где-либо на юге, например, в Африке. К такому выводу мы должны прийти потому, что в Европе этот олений человек появился впервые лишь со льдами второго, последнего, ледникового периода, и появился он, сопровождая северного оленя (см. рис. 28) и целый мир полярных животных – переселенцев с севера.

Рис. 22. Белая куропатка (Lagopus albus)

Рис. 22. Белая куропатка (Lagopus albus)

Не заставляет ли все это вместе взятое предполагать, что родиною этого человека был далекий север? Принимая же во внимание близость его культуры к общей культуре индоевропейских народов – естественно предположить, что первоначальная родина индоевропейцев и лежала именно на далеком севере. Это предположение подтверждается множеством разных соображений.

Антропологи и этнографы, установив общность происхождения европейских (т.е. славянских, романских, германских и др.) народов с персами и индийцами, встречали большие трудности при решении вопроса о том, где жили предки этих народов еще до их разделения и расселения. Традиционное повествование о великом переселении из Азии в Европу мало объясняет дело. Одно время полагали, что все европейские народы вышли из Индии. Это было без труда опровергнуто. Потом полагали, что индоевропейцы первоначально жили в Южной Персии, но и это предположение вызывало много веских возражений. И вот шаг за шагом, с развитием наших знаний, с ростом этнографии – историки также оказываются вынужденными отодвигать родину индоевропейцев все выше и выше на север. Теперь данные этнографов, наконец, должны сойтись с данными естественников, и приходится признать, что общая родина индоевропейских народов – до их разделения на народы и племена – лежала где-то высоко на севере, в местах, где ныне холодный, суровый климат. Точнее определить, где именно была эта родина, мы не можем, но, принимая во внимание, что в межледниковый период весь Крайний Север был обитаем для людей и животных, можно думать, что родина эта лежала где-то очень высоко на севере.

Рис. 23. Песец (Vulpes lagopus)

Рис. 23. Песец (Vulpes lagopus)

Рис. 24. Хорошо обтесанный каменный наконечник стрелы

Рис. 24. Хорошо обтесанный каменный наконечник стрелы

Здесь пока оканчиваются современные познания о родине человечества, основанные на данных из области естественно-исторических наук. Мы еще не можем определить местонахождение древней родины главных человеческих рас и народов.

Пока еще с большим трудом удается разбираться в тех многочисленных переселениях народов с запада на восток, с востока на запад, с севера на юг и с юга на север, которые несомненно не раз совершались в больших и малых размерах в течение истории современного человечества.

Вероятно, после наступления межледникового периода, когда развившийся в Европе новый, жизнеспособный и здоровый род Homo получил возможность расселяться в разные страны, он заселил сперва близлежащие страны Африки и Азии, а затем распространился постепенно и далее. Из Азии, вслед за мамонтом и мастодонтом (см. рис. 29 и 30), перешедшими по бывшему Берингову перешейку в Аляску, первобытные люди проникли в Северную Америку, а потом, вслед за тем же мастодонтом, они постепенно достигли и Южной Америки.

Рис. 25. Изображения лошадей, вырезанные из кости

Рис. 25. Изображения лошадей, вырезанные из кости

Рис. 26. Выцарапанное на кости изображение мамонта

Рис. 26. Выцарапанное на кости изображение мамонта

Где развились ближайшие предки древнейших культурных народов – египтян, вавилонян, китайцев, мы не знаем. Развились ли они с самых низших ступеней культуры вблизи тех областей, в которых они жили и в культурные времена своей жизни, или в каких-либо иных, – сказать трудно. Но есть немало косвенных доказательств, что древнейшие культурные народы тоже являются выходцами из гораздо более северных областей.

В какой степени родства стоят эти народы друг к другу и к арийцам – предкам индоевропейских народов, в какое время и как произошло это столь значительное разделение человеческих народов и племен, – все это пока еще только вопросы, ожидающие своего всестороннего освещения и разрешения.

Перейдем теперь к ознакомлению с теми новыми материалами, которые относительно очень недавно удалось найти в области сравнительной мифологии и которые, как я постараюсь показать ниже, также красноречиво свидетельствуют о том, что наиболее вероятная родина индоевропейцев – Крайний Север.

Сравнительное языкознание ранее всех других наук установило близость

друг к другу целого ряда языков и сделало из этого правильный вывод об

общности происхождения народов одной группы – индоевропейской. Сюда

относятся следующие главные народы: славяне, романцы, германцы, кельты,

греки, литовцы, армяне, албанцы, иллирийцы, фракийцы, фригийцы, персы и

индийцы.

Рис. 27. Выцарапанное на кости изображение северного оленя

Рис. 27. Выцарапанное на кости изображение северного оленя

Но особенного внимания заслуживает вышедшее в 1907 г. сочинение европейски образованного индийского ученого Тилака о северном происхождении людей на основании священных книг Вед (The arctic home in the Vedas being also a new key to the interpretation of many Vedic texts and legends[17]. Poona and Bombay, 1903).

Священные книги древних индусов, Веды, уже давно обращали на себя внимание филологов. Веды представляют собою сборник гимнов, мифов, религиозных обрядов, богослужебных формул и молитв. Они разделены на четыре части: Ригведа, Яджурведа, Самаведа и Атхарваведа. По своему значению и относительной древности все эти четыре части различны. Наибольшее значение имеет, вне сомнений, древнейшая из них – Ригведа, или Веда гимнов, состоящая из 10 книг, содержащих 1028 гимнов. Вероятно, гимны Ригведы тоже далеко не все составлены одновременно. Во всяком случае, большая их часть относится к глубокой древности. Исторически известно, что гимны эти передавались из уст в уста, как народный эпос, но преимущественно в родах жрецов. Когда совершилось последнее переселение индусов в долину Ганга из более раннего их местожительства – Пенджаба, все гимны были записаны и собраны в Ригведе. Это произошло, во всяком случае, не позднее, как за 1000 лет до Р.Х. Но время возникновения гимнов Ригведы, а также многих песней, сказаний и обрядов, записанных в других частях Вед, – несравненно древнее. Первоначально ученые предполагали, что время возникновения Вед относится к 2000-м годам до Р.X., но теперь можно с уверенностью сказать, что оно гораздо древнее.

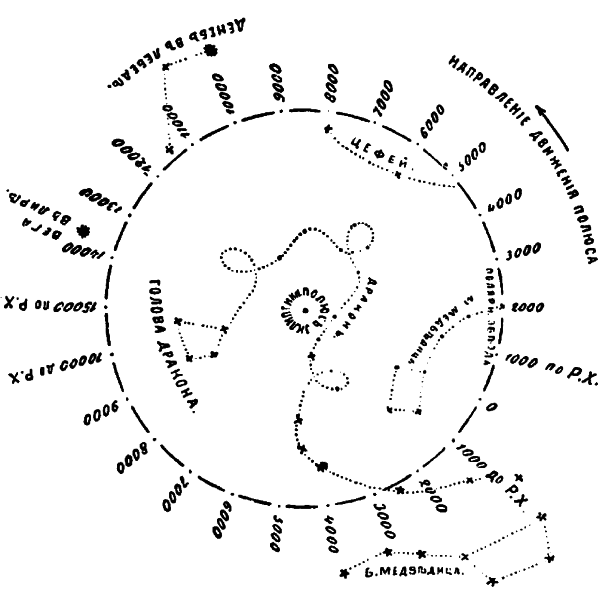

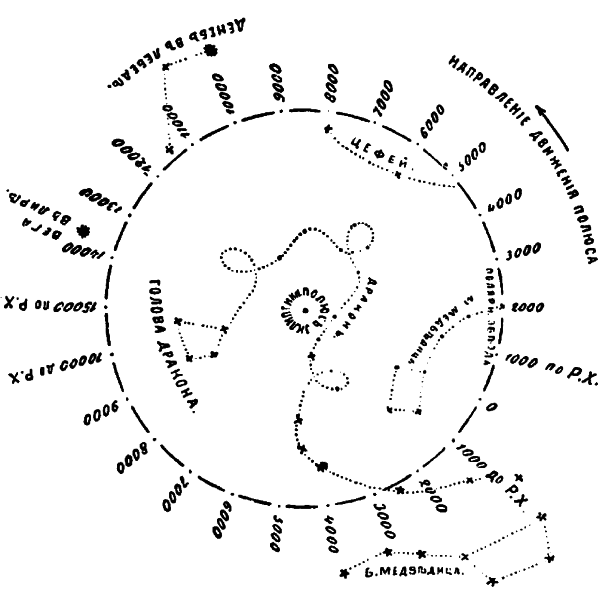

Тилак очень остроумно воспользовался астрономическими вычислениями для определения возраста Вед. Так, он указывает, что древним составителям Вед была известна неподвижная Полярная звезда, вокруг которой происходило видимое суточное движение звезд. Это ни в коем случае не может быть наша Полярная звезда (относящаяся к созвездию Малой Медведицы), так как она сравнительно лишь недавно стала полярною. Дело в том, что благодаря склонениям земной оси, в течение тысячелетий меняется относительное положение этой оси к небесным светилам. В начале нашей эры и 1000—1500 лет до Р.Х. продолжение земной оси не упиралось ни в одну видимую простым глазом звезду, и тогда неподвижной Полярной звезды не было (см. рис. 31). Однако еще ранее, как это может быть точно вычислено, за 2500—3000 лет до Р.Х., над полюсом стояла другая звезда – ? из созвездия Дракона. Таким образом, упоминание в древних песнях Вед о Полярной звезде может относиться только к этой, так сказать, предыдущей Полярной звезде – ? созвездия Дракона.

Рис. 28. Северный олень

Рис. 28. Северный олень

Рис. 29. Скелет мастодонта

Рис. 29. Скелет мастодонта

Другие астрономические данные заставляют принять еще больший возраст Вед. Так, в Ведах указывается, что планета Юпитер (по-индийски Брахаспати) была ранее всего видима тогда, когда она почти закрывала собой звезду Тисхиу. По вычислениям астрономов, такое явление можно было наблюдать с Земли только за 4—5 тысяч лет до Р.Х.

На основании этих и ряда других астрономических соображений и вычислений Тилак и, независимо от него, многие другие исследователи приходят к убеждению, что в Ведах сохранились до наших дней самые древние воспоминания человечества, сохранились воспоминания о жизни за 4 —5 и более тысяч лет до Р.Х., причем в те времена культура уже была развита настолько, что люди обращали внимание на явления небесных светил и наблюдали за ними. Таким образом, Веды являются древнейшим, а потому и драгоценнейшим памятником человеческой мысли, и в этом отношении с ними может равняться только священная книга древних персов – Авеста. Древнейшие памятники египетской культуры имеют спорный, но, несомненно, тоже очень высокий возраст. Однако в настоящее время ученые все более и более убеждаются в том, что до сего времени принимаемая древность египетской культуры значительно переоценена и никак не достигает более четырех, самое высшее – 4,5 тысяч лет до Р.Х.

Рис. 30. Мастодонт (Mastodon)

Рис. 30. Мастодонт (Mastodon)

Многие места – стихи, мифы, особенности обрядов – в Ведах и Авесте представляли собой величайшее затруднение для понимания. Целый ряд стихов не был доступен пониманию уже индусов, впервые записывавших устные сказания. Для современных же исследователей очень многое оставалось неясным, непонятным, многое казалось даже просто нелепым. И вот немалую заслугу Тилака составляет его вдумчивое исследование этих темных мест с новой, чисто натуралистической точки зрения.

Тилак, ознакомившись с гипотезами о северном происхождении человечества вообще и индоевропейцев в частности, справедливо решил, что в Ведах и Авесте, этих древнейших памятниках человеческой истории, могли сохраниться воспоминания о жизни индоевропейцев в других, более северных областях. И исходя из этой гипотезы о северном происхождении индоевропейцев, оказалось возможным удивительно просто, естественно и безыскусственно объяснить множество доселе никому не понятных мест этих священных книг.

Рис. 31. Перемещение полюса по северному небу за время от 10 000 г. до Р.Х. и до 15 000 г. до Р.Х.

Рис. 31. Перемещение полюса по северному небу за время от 10 000 г. до Р.Х. и до 15 000 г. до Р.Х.

Приведу некоторые примеры, выдвигаемые Тилаком.

О главном индийском божестве – Индре в Ригведе сказано, что бог Индра разделяет своей силой и властью небо от земли подобно тому, как ось разделяет два надетых на нее колеса. Сопоставляя это странное на первый взгляд сравнение с другими местами, где говорится про движение на небе звезд по кругам и с указаниями, что Большая Медведица стоит высоко на небе, над головой, невольно напрашивается вопрос, как, при каких условиях могло возникнуть такое сравнение? Нам, людям, живущим в умеренном поясе, никогда не может казаться, чтобы звезды двигались по кругам, так как мы видим только часть суточного пути звезд, приходящуюся на ночь.

Полярная звезда кажется нам стоящею высоко, но все же не прямо над головой. Наблюдатель, следящий за звездами близ экватора, видит полярную звезду почти на горизонте, а ночной видимый путь звезд представляется ему отвесно прямо стоящими полукругами. Только человек, находящийся вблизи полюса, может сказать, что Полярная звезда стоит у него над головой, и только он, в течение 24 часов непрерывной ночи, может наблюдать, как звезды описывают над ним полные круги. И вот вид небесных светил, описывающих в небе правильные круги вокруг одного неподвижного центра (полярной звезды ?из созвездия Дракона), приходящегося прямо над головой наблюдателя, мог естественнее всего вызвать в уме полярных жителей представление о том, что небо есть круг над кругом земли, а между ними властью бога помещена невидимая ось, вокруг которой вращаются эти оба круга, как колеса, надетые на две стороны одной оси. Вряд ли подобное сравнение могло прийти в голову жителям южных (приэкваториальных) стран, для которых движение небесных светил представляется существенно иным.

Но, разумеется, при всей естественности приведенного объяснения, это странное сравнение далеко не могло бы служить доказательством полярности своего происхождения, если бы не было в Ведах еще множества других мест, легче всего объясняемых этим же путем.

В очень многих местах Вед, и даже в других индийских литературных памятниках, имеется упоминание о дне и ночи богов, причем день этот, видимо, не соответствует обычному солнечному дню.

«То, что есть год, – это только один день и одна ночь богов», – сказано в книге Тайттирийя Брахмана (III, 9, 22, 1). В другом месте сказано: «В Меру боги видят солнце восходящим только один раз в году».

Слово «Меру» в индийской литературе означает место пребывания богов, а индийские астрологи употребляют это слово для обозначения Северного полюса. В книге законов Ману сказано так: «Год человеческий – это один день и одна ночь богов».

В гимне Махабхарата говорится:

«В Меру и Солнце, и месяц ходят ежедневно по кругу слева направо, и так же делают это и все звезды», и несколько далее: «Тому, кто живет там (в Меру), день и ночь составляют целый год».

Нельзя себе представить, чтобы в те древние времена, когда составлялись песни Вед, составители, если они жили в южных странах, могли иметь понятие о том, что можно наблюдать только вблизи полюса. Как могли бы сложиться такие точные представления о шестимесячном полярном дне и столь же продолжительной ночи у жителей, не знакомых с этим по личным наблюдениям?

А вместе с тем указаний на полярный день имеется множество. Параллельно со сказанным можно привести совершенно аналогичные места из Авесты – сборник священных книг персов. Так, в книге Вендидад сказано:

«Для них (богов) один день и одна ночь – то, что есть год».

В Авесте же при описании первоначальной родины (рая) людей, созданного богом Ахура-Маздою (Ормуздом), сказано:

«Там солнце, луна и звезды всходят только один раз в году и только раз заходят. И там год представляется, как один день и одна ночь».

Повторяю, трудно себе представить, как подобные понятия о дне и ночи богов, которые совпадают с полярным днем и ночью, могли бы создаться в умах южных, а не северных жителей. Насколько все эти места Вед и Авесты легко понимаемы, как воспоминание жизни предков в Меру – полюсе, где находится престол богов, или вблизи Меру, настолько же темными для понимания представляются эти места, если предположить, что народ – создатель этих песен и легенд – жил не на севере и, следовательно, не мог иметь представления о том, что творится у полюса.

Около двадцати гимнов Ригведы посвящены культу высоко почитаемой богини зори. О ней упоминается также в очень многих других песнях и не только как об одной богине, но и во множественном числе, как о богинях зори. Уже само существование особого культа богини зори представляет собою некоторую странность для несеверных жителей, где зоря – это ежедневно наблюдаемое, быстро преходящее явление. Иное дело для людей, обитающих в полярных странах. Когда после более или менее длинной (в зависимости от степени близости к полюсу) полярной ночи на горизонте начинает медленно показываться свет – зоря, предвещающая близкое окончание ночи и наступление долгого дня, зоря эта приветствуется с особою радостью, с особым благоговением.

В книге Антарена-Брахмана (IV, 7) указано, что перед так называемым «жертвоприношением корове» жрец должен, начиная от первого появления зори и кончая восходом солнца, прочесть 1000 стихов. Этот обряд исполняется и поныне, причем жрец с большим трудом успевает прочесть положенное число стихов. Но в Ведах есть прямое указание на то, что в былое время чтение это было значительно более продолжительным и что сверх 1000 стихов приходилось совершать особые жертвоприношения, читать еще другие стихи, а в одном месте даже сказано, что читались все гимны Ригведы. Чтобы прочесть их должным образом, требуется время нескольких недель, так что несомненно, что обряд чтения от начала зори до восхода солнца относится к другой, не к южной быстро преходящей зоре. Обряд этот возник тогда, когда люди жили в странах, где между концом полярной ночи и началом полярного дня протекали дни, недели полярной зори. Что это именно так, можно заключить также из ряда других мест Вед.

Совершенно непонятным казался следующий стих Ригведы (VII, 76):

Какова же была их продолжительность? В книге Тайттирийя Самхита говорится, что зори – это 30 сестер. В посвященном этому гимне имеется 15 строф (стихов), которые надлежит петь во время особого жертвоприношения, имеющего целью подкрепить рассвет и содействовать рассеянию тьмы. Первый стих говорит лишь об одной зоре, прежде всего видимой на горизонте. Во втором стихе является еще одна зоря, так что их уже две, и обе они занимают то же место на небе. В третьем стихе говорится о третьей зоре, далее последовательно появляются 4 яи 5 я. Потом сказано, что каждая из этих пяти зорь имеет по пяти сестер. Таким образом 5 + (5 ? 5) = 30 сестер. В последнем 15 м стихе еще раз говорится, что зоря является во многих образах, хотя она все же едина. И нигде нет упоминания о появлении солнца, а в последующем ряде стихов так поясняется это время зорь: «Было время, когда все это было ни день, ни ночь, – безразлично».

Все многочисленные попытки европейских и индийских комментаторов Ригведы объяснить этот культ именно 30 зорь до сих пор совершенно не удавались. Вряд ли можно понять приведенные места иначе, чем принимая их за описание длинного, 30 суток продолжающегося, рассвета, которым кончалась полярная ночь и начинался полярный день. А 30 суток длится рассвет (зоря) только очень высоко на севере. Около самого полюса зори длятся свыше 50 дней, так что указание на 30 дневные зори может быть понимаемо в том смысле, что люди – арийцы жили не у самого полюса, хотя все же выше полярного круга.

Но и помимо сказанного, можно в Ригведе найти еще немало следов воспоминаний о тридцатидневных зорях. То говорится о том, что «богиня зори делает 30 шагов», то еще иначе: «Зори ходят кругом 30 Иояна, каждая по назначенному ей пути».

Как понимать слово «Иояна», не было до сих пор ни одного удовлетворительного объяснения; по толкованию же Тилака, 30 Иоян – это тридцать 24 часовых промежутков времени, в течение которых длилась зоря.

Много гимнов Ригведы посвящено борьбе бога Индры за свет с богом тьмы Вритрой и Дазасами или демонами. И всегда, когда говорится о темноте, она называется или «длинною тьмою», или «бесконечною тьмою», что не позволяет принимать эту «тьму» за обычную полусуточную ночь. Вот некоторые молитвы из Ригведы (II, 27, 14):

Один из гимнов Ригведы (X, 138, 3) прославляет деяния бога Индры, совершенные им в воздушном просторе. Он побеждает злого бога Вритру и освобождает зори и плененные воды (см. ниже). Далее говорится, что Индра снова водворяет солнце на небо, после чего третья строфа гласит так:

Сопоставляя это место с вышеприведенным стихом об остановке солнца, естественнее всего понять их проще, т.е. откинуть всякие олицетворения, символы и прочий элемент фантазии, а принять их за точное описание солнечного движения в известное время длинного полярного дня. Вблизи полюса нетрудно наблюдать, как солнце, поднявшись на определенную высоту над горизонтом, останавливается, стоит на месте и затем идет назад. Это имеет место по нашему календарю 9 го июня. Нетрудно наблюдать и качание солнца, когда оно не скрывается за горизонтом, а только как бы пригибается к нему и снова отходит от него.

Но и все остальные стихи этой совершенно непонятной для комментаторов строфы получают вполне удовлетворительное объяснение.

Из других мест вполне определенно видно, что коварный Нипру, он же Даза, есть бог тьмы. Он похищает солнце, он живет в мрачных чертогах тьмы, где и держит в плену зори и солнце. И вот бог Индра, он же Арийя, побеждает его, разрушает его твердыни, освобождает зори и солнце. Индра нашел средство против злого Нипру, – он остановил солнце на небе, он держал солнце на небе, не давая ему скрываться, т.е. он сделал длинный день. Все это понимается так просто, если принимать эти описания не как аллегории и фантазии, а как образное (а в былое время люди не могли говорить иначе, как образами) описание реальной действительности.

Если справедлива гипотеза о северном происхождении арийцев, то можно ожидать найти и другие следы – воспоминания об их пребывании на севере, в особенности же в исчислениях дней и месяцев в году. На самом полюсе есть только то, что в Ведах называется «день и ночь богов», там только один день и одна ночь. У нас год распадается на 365 дней. Но между годом, состоящим из одного дня, и годом из 365 дней есть промежуточные ступени, в зависимости от большей или меньшей близости к полюсу. И вот в обрядах и преданиях многих народов, не одних только индийцев и персов, можно найти следы меньшего, чем 365, числа дней в году.

Так, например, известно, что уже в историческое время египетские астрономы и жрецы перешли к принятию 365 дней в году вместо 360. Однако число это осталось в религиозных обрядах по-прежнему во всех тех случаях, когда употреблялись символы дней.

В храме Озириса в Фивах полагалось ежедневно наполнять молоком 360 священных кувшинов. По другому обряду полагалось, чтобы в особый резервуар ежедневно другой жрец наливал воды, и таких жрецов было всех 360 даже тогда, когда было уже принято считать в году 365 дней. Это же число 360, соответствовавшее действительному числу дней в году для предков, живших на известной северной широте, сохранилось даже у нас, перенявших или унаследовавших плоды египетской культуры. Я имею в виду окружность, которую и мы делим почему-то на 360 градусов. Для древних же, так сказать, первобытных математиков было вполне естественно поделить окружность, эту эмблему замкнутости, эмблему круговорота явлений природы, движений небесных светил, именно на число дней в году, а дней этих и было 360. Потом, когда предки египтян передвинулись еще дальше на юг, они убедились, что дней в году больше, чем 360, но раз принятое деление, как и обряды, осталось.

Воспоминания о годе, имевшем менее 365 дней и менее 12 месяцев, сохранились в преданиях индоевропейцев, особенно же в Ведах и Авесте. Выше я уже приводил доказательства, свидетельствующие о том, что предки индоевропейцев были знакомы с длинной полярной ночью и длинными зорями в тридцать суток. В тех полярных странах, где между концом ночи и началом дня имеется промежуток в 30дней «ни ночи, ни дня», а зорь, в этих странах солнце видно над горизонтом приблизительно 7 месяцев в году. Эти 7 солнечных месяцев состоят из трех месяцев непрерывного дня и четырех месяцев со сменой дня и ночи. Таким образом, год распадается приблизительно так: 3 месяца полярного дня, 2 месяца со сменой дня и ночи, 1 месяц зори, 3 месяца полярной ночи, 1 месяц зори и 2 месяца со сменой дня и ночи.

В Ведах повествуется ряд легенд о богине Адити и семи ее сыновьях, семи Адитиевичах. Эти Адитиевичи олицетворяют собою 7 обликов солнца в разные месяцы года. Говорится о семи Адитиевичах, или семи солнцах, или о семи свойствах, обликах солнца. Комментаторы пытались легенду о семи Адитиевичах ставить в связь с семью цветами радуги, но вряд ли можно предполагать, чтобы у древних предков индоевропейцев было понятие о распадении солнечного луча на 7 цветов. Радуга обычно в народном представлении рассматривается как самостоятельное явление, а не как спектр солнца. Но еще более ясно видно, что Адитиевичи не представляют семи цветов спектра солнца, из того, что в Ригведе (X, 72, 89) говорится и о восьми Адитиевичах. Богиня Адити (она обыкновенно представляется в образе птицы) положила 8 яиц и родила 8 сыновей. С семью из них она явилась к богам, а восьмого, Мартанду (что значит – мертвое яйцо), она бросила. «Это случилось в древние времена», – говорится в гимне.

Тилак обращает внимание на то, что в позднейших книгах Вед, а также в еще более поздней индийской литературе, многократно говорится о 12 Адитиевичах, или 12 солнцах, которые, несомненно, олицетворяют собою 12 месяцев года. Тилак основательно указывает, что если 12 Адитиевичей олицетворяют собою 12 солнц в году (а это несомненно), то 7 Адитиевичей древних гимнов Ригведы также олицетворяют собою 7 солнечных месяцев года. Тем более что в гимне подчеркнуто, что «это случилось в древние времена», т.е. прежде, когда Адити являлась богам только с семью сыновьями. То, что у нее был восьмой сын, Тилак объясняет как указание на то, что кроме семи солнечных месяцев был еще один, но не полный месяц, в течение которого начинался переход к полярной ночи.

Смысл легенды о 7—8 Адитиевичах не понимался уже собирателями Ригведы. Для них, жителей Северной Индии, было 12 солнечных месяцев в году, они и говорили о 12 Адитиевичах, сохраняя, однако, в целости древний миф о 7—8 Адитиевичах.

Принимая гипотезу о полярном происхождении индоевропейцев, мы должны предположить, что предки эти жили первоначально вблизи полюса, а затем начали медленно переселяться на юг. Начало этого переселения должно было идти чрезвычайно медленно, и естественно предположить, что в преданиях могли сохраниться воспоминания об отдельных этапах этого пути. Чем дальше от полюса, тем число солнечных месяцев в году становилось больше. И действительно, в Ведах можно найти целый ряд указаний на то, что год имел 10, 9, 8 и даже 7 солнечных месяцев.

В Ригведе находится описание целого ряда особых древних обрядов – жертвоприношений, называемых «обряды наших отцов», которые, по свидетельству Ригведы, установлены с глубокой древности. В качестве «наших отцов» приводится ряд имен, которые являются, вероятно, именами древнейших жреческих родов, родоначальники которых почти обоготворялись и считались основателями культа. Имя одного из этих родов – Атхарван, несомненно, совпадает с Атхараван – именем древнейшего персидского жреца-огнепоклонника.

В Ригведе говорится о двоякого рода представителях рода «наших отцов» – Ангирасов, а именно о Навагвасах и Дашагвасах. Эти Навагвасы и Дашагвасы оказывают большие услуги богу Индре в борьбе его против злого Вала. Своими жертвоприношениями они помогают ему победить врага. Жертвоприношения эти и песни имели целью подкрепить бога к предстоящей борьбе, подготовить его к ней. Бог Вал похищал солнце и держал его в плену, пока Индра не побеждал его и не возвращал солнце и зори на небо. Навагвасы и Дашагвасы пением и жертвоприношениями подкрепляли бога все время года до начала борьбы, когда Индра удалялся в подземные чертоги Вала за солнцем. И вот в Ригведе ясно сказано, что обряды подкрепления бога совершались Навагвасами и Дашагвасами десять месяцев в году. Почему же именно десять месяцев требовалось готовить Индру перед его уходом на бой с Валом? Тилак объясняет это тем, что Навагвасы и Дашагвасы производили свои обряды в те времена, когда предки индоевропейцев жили в местности, где было лишь 10 светлых месяцев в году, считая в том числе и время зорь, а два месяца приходилось на полярную ночь. В течение этих двух темных месяцев жертвоприношения прекращались, они были не нужны, так как Индры уже не было. Солнце было в плену, и Индра удалился в подземное царство добывать солнце обратно.

Немалый интерес имеют также ежедневные жертвоприношения, так называемые «жертвы корове». Под коровами, как это подтверждается множеством несомненных доказательств, подразумеваются солнечные дни. Эти жертвоприношения должны длиться целый год, и действительно производятся теперь в течение всех двенадцати месяцев. Но вместе с тем во многих местах говорится, что эти жертвоприношения могут быть совершены и в 10 месяцев. Принимая во внимание, что смысл этих жертвоприношений тесно связан с днями, со всеми солнечными днями, вряд ли можно иначе, чем это делает Тилак, понять, почему строгий ритуал обряда допускает, что ежедневное жертвоприношение может быть исполнено и в 12 и в 10 месяцев. Видимо, в былые, древние времена очень, очень долго обряд этот исполнялся именно в течение десяти месяцев, так как два месяца в году было без солнечных дней, т.е. два месяца приходилось на полярную ночь. Когда при переселении на юг оказалось, что в году не 10, а 12 солнечных месяцев, обряд, связанный с солнечными днями, пришлось производить ежедневно в продолжение всех двенадцати месяцев; но в памяти осталось, что прежде этот обряд производился в течение десяти месяцев. Если прежде так делалось, – значит, так можно делать, а почему прежде делалось так – это с течением времени забылось.

Быть может, также следом десятимесячного года предков является и наша европейская номенклатура месяцев. В Древнем Риме «июнь» назывался quintilis (5), «июль» – sextilis (6) и далее следовали названия, принятые и у нас: сентябрь (September – 7), октябрь (october – 8), ноябрь (november – 9) и декабрь (december – 10). 11 го и 12 го месяца в названиях нет. По преданию, римский царь Нума прибавил к десятимесячному году еще два месяца: «январь» (или януарий – в честь Януса) и «февраль» (februarius). Невольно напрашивается сопоставление этого с вышесказанным о десятимесячном годе предков индоевропейцев по свидетельству Вед. Два темных месяца полярной ночи в счет месяцев не принимались, и год считался состоящим из десяти месяцев и кончался декабрем – десятым.

Даже сами имена вышеприведенных жреческих родов – Навагвасы и Дашагвасы – имеют, вероятно, тоже смысл имен числительных. Навагвасы – девятимесячные, Дашагвасы – десятимесячные. И в Ригведе есть указания на то, что те ежедневные обряды, которые ныне производятся 12 месяцев в году, Дашагвасы производили лишь 10 месяцев, а Навагвасы еще ранее производили их всего лишь в течение 9 месяцев. Нельзя ли это понимать так, что еще раньше, когда далекие предки жили еще севернее, год имел только 9 солнечных месяцев, а потому и ежедневные обряды «жертвы корове» могли производиться лишь в течение девяти месяцев?

Подобно индийским сказаниям о жертвоприношении коров, представляющих из себя дни, и у других индоевропейских народов есть легенды об овцах, коровах и тому подобных олицетворениях солнечных дней. И замечательно, что в преданиях разных народов число это, т.е. число дней, неодинаково, но всегда меньше 365, т.е. меньше числа дней в нашем году. Греческие легенды говорят о том, что Гелиос (солнце) имеет 350 коров (дней) и 350 овец (ночей). В германской мифологии говорится о 700 золотых кольцах кузнеца Виланда, причем кольца эти тоже олицетворяют собою 350 дней и 350 ночей.

Все это легче всего понимается как воспоминание о тех временах, когда люди жили в местностях, где действительно в году не было 365 дней, а было их меньше, так как часть дней – 5, 10, 60 – приходилась на полярную ночь.

Очень важные в индийском богослужении жертвоприношения, так называемые «жертвы сомы», также носят следы воспоминания о меньшем числе дней в году и о полярной ночи. «Сома» – это священный напиток, приготовляемый из растительных соков и, главным образом, предназначаемый богу Индре. Соме посвящено множество гимнов, имеются также особые дневные и ночные жертвоприношения сомы. Эти ночные жертвоприношения бывают в году не более ста раз. Принимая во внимание, что смысл этих жертвоприношений заключается в том, что божественный напиток «сома» должен подкреплять Индру во время его борьбы с врагами, можно естественно принять объяснение Тилака. Жертвоприношения сомы совершались во время полярной ночи, когда солнца не было видно, когда оно было в плену, когда Индра боролся за освобождение солнца. Вот почему и продолжительность этих жертвоприношений может быть сто и менее ночей в году. Когда люди жили в странах с десятимесячным годом, ночь продолжалась сто суток, и жрецы все это время подкрепляли Индру сомою. Когда при переселении на юг длительность полярной ночи уменьшилась – жертвоприношение сомы производилось сначала в течение шестидесяти суток, а потом – десяти, пяти и наконец одних. Когда же произошло переселение в страны, где солнце ни на сутки не скрывается под горизонтом, настоящий смысл жертвоприношения пропал, и оно совершалось, как и многое в богослужебных обрядах, только потому, что так было заведено исстари. Вместе с тем получает объяснение и допущение производить это жертвоприношение одну, две, пять и более ночей, но не более ста ночей в году.

Замечательно, что в персидской Авесте есть вполне аналогичные обряды. Как Индра борется за свет со своим врагом Валом, Вритрой, Нипру, так в Авесте бог Тиштриас борется с богом засухи Анаосхой, побеждает его с помощью ветра и света и освобождает плененные им зори, солнце и воды. Во время этой борьбы жрецы подкрепляют бога песнопениями и жертвоприношениями «хаомы». Эти жертвоприношения хаомы тоже ночные, и они могут производиться одну, две, десять, шестьдесят, но не более ста ночей в год.

Я уже не раз упоминал о борьбе Индры с врагами за свет. Борьба эта является одним из главных мотивов всей мифологии Вед.

Индра борется с богами зла и тьмы, которые называются Вал, Нипру, Шушна, Вритра или Ахи (змей) и др. Борьба эта ведется за свет, за освобождение похищенных богом тьмы зорь, солнца, коров, вод. Индра освобождает их. Индра носит название освободителя вод. Во многих местах говорится, что после победы над злыми богами Индра выводит на небо зори и солнце.

Всю историю этой борьбы уже древние комментаторы пытались объяснить как олицетворение явления грозы. Они полагали, что Вритра, похитивший воды и свет, – это темные грозовые тучи; Индра ударяет в него молнией, побеждает его, и следствием этой победы является освобождение воды – дождь, и потом прояснение неба. Но это объяснение крайне искусственно и натянуто. Грозовые тучи затемняют солнце, но не похищают его. И возможно ли утверждать, что следствием грозы является освобождение зорь? И притом это предположение совершенно не объясняет, что такое «освобождение коров».

И Тилак без труда опровергает подобное толкование мифа. Неестественность «грозовой» гипотезы проявляется в целом ряде несообразностей. В Ведах определенно указано, что победа Индры над Вритрой произошла «в далеких областях», где царствует тьма и где Вритра окружен водою. Вритра обитает в «подвоздушном пространстве». А грозовые тучи никак нельзя назвать находящимися в далеких областях и в подвоздушном пространстве. Точно так же и в персидской Авесте борьба Тиштриаса против Анаосха происходит не над землей (как гроза), а в озере, что соответствует указаниям Вед о нахождении Вритры в подвоздушном пространстве, где он окружен водой.

Естественнее всего эти мифы объясняются как образное описание полярного года. Солнце надолго скрывается под горизонтом, и древние люди принимали это как пленение солнца в чертогах злого бога тьмы. Солнце опускается вниз, в море, – значит, и чертоги злого бога Вритру находятся где-то внизу и окружены водой. Бог света и добра Индра удаляется в далекие области на борьбу с Вритрой, побеждает его и возвращает на небо зори, солнце и коров – солнечные дни. Освобождение Индрой вод имеет несколько иной смысл.