Часть третья

ИСТОРИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ

ИЗУЧЕНИЕ

КОНКРЕТНЫХ ЭТНОГЕНЕЗОВ

К ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ

ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИИ СТЕПЕЙ ЕВРАЗИИ В СКИФСКОЕ ВРЕМЯ

ВВЕДЕНИЕ

Любое исследование подобного рода начинается с обозначения географических и хронологических границ темы. Хронологически мы ограничиваем себя VII—III вв. до н. э. (за исключением отдельных случаев наличия более поздних данных и возможности их экстраполяции), потому

что именно в этом хронологическом диапазоне можпо говорить о четко археологически выраженной относительно единой культуре в междуречье Днепра—Дона, скифской в узком смысле слова, и о значительном культурном сходстве со скифской культурой, археологически вскрываемом на огромных степных просторах на восток от ареала скифов, вплоть до Енисея. Последнее соответствует часто употребляемому понятию скифосибирской общности.

Географические границы требуют особого рассмотрения. В рамках современных ландшафтных зон территорию от Дуная до Восточной Монголии занимают степи (рис. 12). С севера к ним примыкают лесостепные ландшафты, с юга — полупустынные и пустынные. В целом они образуют экологическую нишу, либо благоприятную для развития кочевого скотоводства, либо вообще пригодную для освоения человеком только при развитии этого направления хозяйственной деятельности.

Географические пределы этой экологической ниши столь огромны и в то же время постоянны, что многолетний спор географов и почвоведов разных направлений о том, наступает ли степь на лес, лес на степь,

или их взаимоотношения на границе характеризуются цикличностью, теряет для пас свое значение, тем более что современная точка зрения сводится как будто к признанию известной стабильности и лесостепной

и степной зон во времени [1]. Последнее не исключает, правда, каких-то необратимых изменений ландшафта в пределах отдельных участков: любопытный пример такого изменения представляет собой Гилея Геро-

дота — достаточно обширная зона, покрытая лесом, превратившаяся ныне в огромный песчаный массив [2].Границы лесостепной и степной зон с прилегающими к ним с юга

участками полупустынь и даже пустынь не предопределяют, однако, автоматически границ того, что подразумевается под скифо-сибирской общностью в работах археологов и историков. Кочевой мир Евразии в целом шире этой общности [3]. Западная граница отчетливо устанавлива-

ется при сравнении антропологических особенностей популяций, происходящих из памятников, диагностируемых как фракийские и скифские.

Работа эта, проведенная М. С. Великановой [4], отчетливо показала значительную грацильность фракийцев по сравнению со скифами, что подтверждают и археологические данные. А. И. Мелюкова, автор специальной монографии об исторических взаимоотношениях скифских и фракийских племен, справедливо пишет: «Здесь достаточно ясно выражен случай, когда понятия „этнос" и „культура" совпадают» [5]. Западную границу территории, которая должна быть подвергнута нашему анализу, составляет, следовательно, Поднестровье.

Палеоантропологические данные позволяют также достаточно четко определить восточную границу скифо-сибирской общности. Известное

сообщение Геродота о «стерегущих золото грифах» в соответствии с широко распространенным мнением географически соотносится с Алтаем.

Из текста сообщения ясно, что речь идет о нескифских племенах, но раскопки, в первую очередь С. И. Руденко [6], М. П. Грязнова [7] и

С. В. Киселева [8], выявили в горных районах Алтая культуру весьма близкую к культуре европейских скифов. Еще дальше на восток, в Минусинской котловине на Енисее и в окружающих ее с севера и запада областях, сходный культурный комплекс был вскрыт в памятниках тагарской культуры [9]. Аналогичный культурный комплекс известен и в Туве [10]. Но как раз в Туве в это время фиксируется ощутимая монголоидная примесьи, которая слабо прослеживается в населении тагарской культуры. Еще дальше на восток мы попадаем в ареал расселения

представителей монголоидной расы [12]. Отличается этот ареал и культурно [13]. Очевидно, Енисей составлял в пределах Южной Сибири рубеж проникновения европеоидов в восточном направлении и его можно условно принять за восточную границу рассматриваемой нами территории, хотя граница эта менее четкая, чем западная, и мы будем вынуждены выходить за ее пределы.

В процессе предшествующего изучения достаточно обширных палеоантропологических материалов из интересующей нас зоны уже накоплен

ряд наблюдений генетического характера. Еще А. П. Богданов отметил длинноголовость черепов, происходящих из скифских могил Украины, и сходство их со славянскими [14]. Его вывод был подтвержден Г. Ф. Дебецом, описавшим скифские материалы из Среднего Приднепровья и Северного Прпчерноморья, происходящие из старых раскопок и поэтому

не имеющие безукоризненных датировок [15]. Он показал наличие брахикранпого элемента и аргументированно высказался в пользу местного происхождения скифского населения на основе степных племен эпохи бронзы Ему же принадлежит и критическое рассмотрение работы А. Шлица [16], в которой были описаны черепа из Марицынских курганов

близ Ольвии. Метрическая характеристика черепов была осуществлена, действительно, крайне небрежно, что дает возможность пользоваться ею лишь в малой степени. Автор наиболее полной сводки по краниологии

скифов — Т. С. Кондукторова существенно конкретизировала выводы Г. Ф. Дебеца о сходстве скифов с предшествующим населением эпохи бронзы, введя статистическое сопоставление и показав, что наибольшее сходство связывает серии скифов и серии срубной культуры Украины и

Поволжья [17].

По восточным областям, в частности, по северным районам Средней Азии, мы имеем многочисленные исследования, посвященные как отдельным сериям эпохи бронзы, так и более поздним, происходящим из так называемых сакских могильников. Морфологически эти серии можно выстроить в довольно последовательный ряд, на основе которого был сформулирован итоговый вывод в виде гипотезы генетической преемственности между населением скифского времени и предшествующим населением эпохи бронзы [18]. Однако население эпохи бронзы само было достаточно неоднородно в антропологическом отношении [19], почему гипотеза преемственности не исчерпывает всей проблемы генезиса сакского населения Средней Азии и требует дальнейшей конкретизации. Практически в таком же состоянии находится и вопрос о происхождении тагарского населения Минусинской котловины. В работах Г. Ф. Дебеца и моих была сделана попытка показать их морфологическое сходство с минусинскими афанасьевцами и объяснить его общим генезисом [20]. Статистическое сопоставление в целом подтвердило наибольшую близость

минусинских тагарцев с минусинскими же афанасьевцами, но при использовании признаков с действительно высоким разграничительным эффектом наибольшая близость фиксируется в случае сравнения минусинских тагарцев и казахстанских андроновцев северных, центральных и

восточных районов расселения [21]. Дальнейшее исследование всей проблемы, очевидно, необходимо.

Как видим, в процессе изучения палеоантропологии скифского времени в пределах ареала, границы которого были намечены выше, описаны и исследованы обширные материалы. При достаточно детальном рассмотрении они могут дать основу для подхода ко многим проблемам и их решения. К числу таких проблем относятся типологический или популяционный характер антропологической дифференциации в выбран-

ном ареале и в названное время, генетические контакты с населением эпохи бронзы, возможные переселения с запада на восток и наоборот, многие аспекты палеодемографии и реконструкции экологической ниши,

наконец, оценка разработанных преимущественно на археологических

материалах гипотез происхождения скифов и родственных им племен.

Но прежде — несколько слов о наиболее целесообразных способах выбора

и организации данных для подобных сравнительных исследований.

МОГИЛЬНИКИ, ДАВШИЕ ДОСТАТОЧНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ

ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Словосочетание «достаточно представительный» не имеет однозначного

смысла в антропологической литературе, особенно по отношению к палеоантропологическим выборкам, и диктуется задачами и характером исследования. Я условно принимаю нижнюю границу численности в 5 мужских и 4 женских наблюдения (исключения оговорены особо), не имея возможности аргументировать ее ничем, кроме соображения о крайней малочисленности находящихся в нашем распоряжении выборок даже при этом очень нестрогом условии.

В то же время выборки из могильников приняты за элементарные единицы, составляющие основу для рассмотрения географической изменчивости признаков. Популяционная точка зрения при всей условности отождествления могильника с популяцией заставляет отдать им предпочтение в противовес суммарному подходу, в соответствии с которым опубликована большая часть материалов. При таком подходе серии образованы с единственной целью увеличения их численности в соответствии с географическим районированием, более или менее условными современными административными границами и т. д. и во многих случаях не соответствуют реальным историко-этническим и даже историко-

хозяйственным границам в древности.

Ниже дается перечень использованных могильников с указанием необходимой археологической и библиографической информации.

Николаеека (Одесская обл.). Могильник обнаружил типично скифский культурный комплекс и датируется IV—III вв. до н. э.[22] Весь палеоантропологический материал реставрирован и описан М. С. Великановой [23]. Я присоединяюсь к ее критическим замечаниям по поводу серии с территории Прутско-Днестровского междуречья, опубликованной А. Доничем в 30-х годах, несмотря на то что эта серия фигурировала в

сводной работе Г. Ф. Дебеца и была использована в качестве сравнительной в одной из моих работ: памятники, из которых происходят отдельные черепа, не указаны, датировка поэтому оставляет желать лучшего, сама серия носит сборный характер. Она, естественно, исключена из рассмотрения. Сборный характер носит и поэтому также не использована небольшая серия из Добруджи и Трансильвании с территории Румынии, описанная румынскими исследователями и фигурирующая в сравнительных таблицах книги М. С. Велuкановой.

Кут (Днепропетровская обл.). Материал изучен Т. С. Кондукторовой и включен ею в сводные средние по скифской серии из Причерноморских степей [24]. Могильник, откуда происходят черепа, был раскопан Д. Т. Березовцом [25]. Он состоял не только из скифских памятников, включал погребения эпохи бронзы и, следовательно, функционировал достаточно долгое время. Индивидуальные измерения черепов опубликованы Т. С. Кондукторовой в специальной работе [26]. В списке местонахождений могильников с палеоантропологический материалом в сводной работе 1972 г. она указывает, что из этого могильника имеется 16 пригодных к

изучению скелетов — 7 мужских и 9 женских (с. 23), но в работе 1974 г. опубликованы индивидуальные измерения только 5 мужских и 7 женских черепов далеко не полной сохранности (с. 78—85). К сожалению,

указано лишь их происхождение из Днепропетровской области и идентифицировать их с черепами именно из Кута можно лишь с помощью списка инвентарных номеров в книге 1972 г. По опубликованным индивидуальным измерениям вычислены средние, фигурирующие в табл. 3. Никополь (Днепропетровская обл.). Материал происходит из раскопок нескольких исследователей, осуществленных ими в 30-х годах [21]. Он частично погиб во время Великой Отечественной войны, но сделанные

Г. Ф. Дебецом измерения по небольшой программе сохранились и были опубликованы Т. С. Кондукторовой [28]. Сохранившаяся часть материалов была повторно измерена Г. П. Зиневич, которая дополнительно изучила

также несколько черепов, не попавших в руки Г. Ф. Дебеца. В результате ею опубликованы средние по мужским и женским черепам, опирающиеся на измеренный ею материал и на измерения Г. Ф. Дебеца [29] (Г. П. Зинович не пишет, правда, получила ли она эти измерения от самого Г. Ф. Дебеца или воспользовалась статьей Т. С. Кондукторовой, где они были опубликованы [30]. Т. С. Кондукторова отметила в своей книге 1972 г., что в определении пола и в цифровой характеристике между Г. Ф. Дебецом и Г. П. Зиновии имеются в отдельных случаях

расхождения. Очевидно, у Г. П. Зинович, работавшей позже и располагавшей всей полнотой информации, бывшей и в распоряжении Г. Ф. Дебеца, были какие-то основания для изменения и метрической характеристики, и половой принадлежности.

Золотая Балка (Херсонская обл.). Этот и три последующих памятника хронологически выходят за нижнюю границу намеченного нами

временного рубежа — III в. до н. э. Могильник в Золотой Балке исследовался несколькими археологами, больше всего М. И. Вязьмитиной,

и датируется концом I тысячелетия до н. э.— началом н. э. М. И. Вязьмитина на основании культурной характеристики могильника считает, что он был оставлен преимущественно позднескифским населением, но включавшим в свой состав небольшой процент сарматских и некоторых иных элементов [31]. Весь палеоантропологический материал из раскопок

могильника был опубликован Т.С.Кондукторовой в специальной работе [32], на которую мы и опираемся.

Николаевка-Казацкое (Херсонская обл.). Первый палеоантропологический материал из этого могильника, очень небольшой и обнаруженный еще М. Эбертом в начале века, опубликовал А. Шлиц [33], но, по мнению

М. И. Вязьмитиной, относительно точную датировку имели лишь две трети из описанных им черепов. Раньше, в частности в ранних работах М. Эберта и А. Шлица, могильник назывался Николаевка, но его топографическое расположение между селами Николаевка и Казацкое справедливо привело к изменению названия. Не последнюю роль играют и

соображения удобства: в Одесской области известны другие памятники с наименованием Николаевка. Датируется могильник первыми веками н. э., в частности Э. А. Сымонович датирует его I— III вв. н. э. [34] Весь

палеоантропологический материал из могильника был обработан Т. С. Кондукторовой, и первые результаты этой обработки были включены в ее книгу 1972 г. Но затем в связи с появлением достаточно обширных новых данных палеоантропологии могильника Николаевка-Казацкое была посвящена специальная монография, в которой были опубликованы и индивидуальные данные [35].

Неаполь Скифский (Крымская обл.). Могильник имеет сложный состав и, строго говоря, образует группу синхронных памятников, по всей вероятности отражающих социальную стратификацию оставившего его

населения. Последнее вытекает как из относительной синхронности погребений в мавзолее и каменных склепах, с одной стороны, и в грунтовых ямах — с другой, так и из обнаруженного в мавзолее инвентаря и

самого характера захоронений в мавзолее [36]. Весь палеоантропологический материал был описан Т. С. Кондукторовой в уже упоминавшейся выше статье. Там же помещены и индивидуальные измерения. Т. С. Кондукторова отдельно опубликовала материал из грунтовых могил и погребальных склепов. Парадоксальным образом черепа последней группы меньше, чем первой, хотя обычно более высокие слои общества (а погребальные склепы, несомненно, принадлежат скифской знати) имели в древности в связи с более оптимальными условиями жизни и лучшие

показатели физического развития. Однако серия из склепов и мавзолея малочисленна и различиям в размерах нельзя придавать значения: статистически они недостоверны. Поэтому в таблице фигурируют суммарные

данные.

Заветное (Крымская обл.). Проводившая раскопки этого могильника Н. О. Богданова полагает, что он охватывал в своем функционировании несколько столетий и может быть датирован I в. до н. э.— III в. н. э. [37]

Разнообразные типы могильных сооружений и не менее разнообразный могильный инвентарь свидетельствуют в пользу гипотезы разноэтничности населения, оставившего могильник. Скифский культурный элемент

в нем, во всяком случае, чувствуется достаточно сильно. Опубликовавшая палеоантропологический материал Г. П. Зиневич подчеркивает, наоборот, морфологическое единство населения [38], что может быть истолковано как доказательство существования там единой популяции.

В соответствии с выбранным выше критерием численности в 5 мужских и 4 женских наблюдения можно было бы включить в наш обзор опубликованный материал из расконок в области среднего течения Дона [39]. На основании опубликованных Г. Ф. Дебецом индивидуальных данных можно было бы вычислить средние для черепов из могильника

Мастюгино. Однако облик культуры здесь не вполне скифский и восходит скорее к локально местным традициям эпохи бронзы. Население

среднего течения Дона в интересующую нас эпоху — сирматы античных авторов — отличалось, по-видимому, достаточно резко и от скифов и от сарматов и могло иметь угро-финское происхождение [40]. Кроме того,

публикация Г. Ф. Дебеца безнадежно пострадала из-за неаккуратной корректорской работы, осуществленной уже после смерти автора,— из нее выпала таблица лицевых размеров и остались лишь данные по скуловой ширине. По форме черепной коробки, как это видно из сохранившейся таблицы, морфологические различия между днепровскими скифами и населением Дона значительны. По строению лица, правда, судя по тексту Г. Ф. Дебеца и опубликованным им графикам, различий между ними нет. Все же материал этот ввиду указанных обстоятельств целесообразнее в данном случае исключить.

Дальше в определении привлекаемых памятников мы целиком зависим от состояния разработки археологических данных и информации, извлекаемой из письменных источников. Несмотря па заведомо довольно

длительное пребывание скифов на Северном Кавказе и в Закавказье, а также на возможность гипотетически связать с ними ряд памятников [41], бесспорно скифских могильников в пределах Кавказа, по-видимому, до сих пор пока не обнаружено, а следовательно, отсутствуют и соответствующие палеоантропологические материалы. Упомянутая только что археологическая и письменная информация переносит нас дальше, в пределы сакского мира Средней Азии. К сожалению, в опубликованных палеоантропологических данных также немного таких, которые могут

быть приурочены к отдельным могильникам, и в подавляющей своей массе они составляют средние по суммарным сериям. Помня об относительной этнической однородности среднеазиатских саков и условности отнесения к ним тех или иных памятников, следует ограничиться, по-видимому, следующими могильниками.

Тагискен (Кзыл-Ординская обл.). В серии работ С. П. Толстова достаточно широко и многосторонне были охарактеризованы культурные особенности сакских племен Приаралья [42]. Раскопанный преимущественно М. А. Итиной могильник Тагискен — один из таких сакских памятников,

изучение которого помогло значительно расширить и углубить представления, основанные на более ранних работах С. П. Толстова [43]. Датируется он VII—V вв. до н. э. Палеоантропологический материал из

него был дважды описан Т. А. Трофимовой [44] и затем вошел в сводную работу В. В. Гинзбурга и Т. А. Трофимовой по палеоантропологии Средней Азии, на которую я выше уже ссылался. Женские наблюдения объединены ввиду малочисленности с данными по следующему могильнику и представлены в таблице вместе.

Уйгарак (Кзыл-Ординская обл.). Расположенный невдалеке от предыдущего, этот могильник датируется тем же временем — VII—V вв. до н. э. [45] Можно думать, следовательно, что речь идет об одновременно

проживавших группах родственного населения. Наличие предметов так называемого скифского звериного стиля, специфического конского убора и соответствующего оружия, т. е. компонентов «скифской триады», дает

все основания видеть в этом населении этнический элемент, родственный

европейскому скифскому. Палеоантропологический материал из Уйгара-

ка описан в указанных работах Т. А. Трофимовой.

Устъ-Буконъ (Восточно-Казахстанская обл.). Могильник раскапывался С. С. Черниковым и А. М. Оразбыевым [46]. Датировка его более

поздняя, чем двух предыдущих могильников,— V—IV вв. до н. э. Судя по характеру инвентаря, оставившая его группа вела преимущественно

кочевой образ жизни. Небольшой палеоантропологический материал из

него был описан В. В. Гинзбургом". С. С. Черников высказал предположение, что курганы, составляющие могильник, принадлежали рядовому населению, тогда как вожди племени были захоронены южнее, в богатых курганах Чиликской долины. В этом случае к небольшой серии из Усть-Буконя следовало бы прибавить черепа из Чилийских курганов, чтобы получить одну популяционную выборку. К сожалению, предположение это трудно конкретно подтвердить, и поэтому осторожнее ограничиться измерениями черепов, происходящих непосредственно из Усть-

Буконского могильника.

Тарым-Кая (Ташаузская обл.). Этот могильник включен в наш обзор с известной условностью. Он раскопан Б. И. Вайнберг и отнесен к

памятникам выделенной ею куюсайской культуры [48], которую она включала в широкий круг сакских памятников Средней Азии, а своеобразие объясняла примесью южных культурных элементов. При полной публикации памятников Б. И. Вайнберг изменила свою точку зрения и связывает теперь появление этой культуры на территории Древнего Хорезма с переселением этнической группы из северных областей Ирана [49]. Од-

нако эта новая точка зрения встретила возражения [50], в которых сформулирована поддержка гипотезы преимущественно местного, сакского происхождения куюсайской культуры. Кроме упомянутого могильника, кстати сказать характеризовавшегося разнообразием форм погребальных сооружений, был раскопан еще один — могильник Тумек-Кичиджик. Он

расположен примерно в 40 км от могильника Тарым-Кая и возник раньше его приблизительно на столетие: первый из них датируется VII—VI вв., второй — VI—V вв. до н. э. Палеоантропологический материал

из обоих могильников описан Т. А. Трофимовой, но ввиду малочисленности черепов из могильника Тумек-Кичиджик используется только материал из могильника Тарым-Кая [51].

Памирская I (Горно-Бадахшанская обл.). Этот могильник, как и последующий, относится к обширной группе захоронений, раскопанных на

территории Восточного Памира А. Н. Бернштамом [52]. Отнесение могильника к кочевой сакской культуре не вызывает сомнений. Краниологический материал был описан В. В. Гинзбургом [53]. Однако он включил в опубликованные им средние по мужской группе единичные черепа из

других могильников, и поэтому мужские средние, фигурирующие далее в таблице, пересчитаны по опубликованным им индивидуальным данным.

Время бытования могильника охватывает довольно длительный отрезок:

ранние курганы А. Н. Бернштам датировал V—IV вв., поздние — II—I вв. до н. э. Курган 10 этого могильника Б. А. Литвинский датирует

даже VI в. до н. э. [54] Черепа происходят и из ранних и из поздних курганов, но этим обстоятельством при малочисленности серии приходится пренебречь.

Акбеит (Горно-Бадахшанская обл.). А. Н. Бернштам в отчете, на который мы только что сослались, датировал этот могильник, как и подавляющее большинство аналогичных ему памятников, V—-IV вв. до н. э.

Позже он сдвинул нижнюю границу на одно столетие и стал датировать сакские курганы Восточного Памира VI—IV вв. до н. э. [55] Позже появилось предложение вернуться к первоначальной, несколько более поздней

и узкой датировке А. Н. Бернштама [56]. Б. А. Литвинский, в целом соглашаясь в цитированной работе с этой датировкой, несколько расширяет ее и предлагает дату V—III вв. до н. э. Мы принимаем именно ее, как последнюю и основанную на гораздо более полных, чем у А. Н. Бернштама, данных, в том числе и по Акбеитскому могильнику, полученных в ходе самостоятельных раскопок. Первая небольшая палеоантропологическая

серия из раскопок Акбеитского могильника, привезенная еще А. Н. Бернштамом, была описана В. В. Гинзбургом черепа из раскопок Б. А. Литвинского изучены и опубликованы Т. П. Кияткиной [58]. Опубликованы только суммарные по авторам (отдельные материалы В. В. Гинзбурга и Т. П. Кияткиной) и, как итог, по сакам Восточного Памира в целом, но

имеющиеся в работах индивидуальные измерения отдельных черепов позволили получить средние по интересующему нас могильнику.

Туэкта и Шибе (Горно-Алтайская авт. обл.). Ввиду малочисленности

палеоантропологических материалов с территории Горного Алтая и одновременно их значительной морфологической специфики, определяющей их важность в сравнительном сопоставлении, данные объединены, что стало возможным благодаря территориальной и культурной близости памятников. И в этом случае мы не получаем сколько-нибудь представительной женской группы. При вычислении средних по мужским черепам использована также величина скулового диаметра, определенная на мужском черепе из второго Башадарского кургана, расположенного поблизости от Туэкты и Шибе. Вопрос о датировке последнего

кургана выдержал длительную дискуссию, начиная с первой публикации автора раскопок М. П. Грязнова, отнесшего курган к началу н. э. [59]

Такая датировка была поддержана многими авторитетными исследователями, С. И. Руденко в цитированных работах возражал против нее, отнеся курган к первой половине IV в. до н. э. Сейчас после образцовых

по тщательности работ Л. Л. Барковой вопрос можно считать безоговорочно решенным в пользу V—IV вв. до н. э. [60] Таким образом, и хронологические противопоказания для объединения материала из Туэкты и Шибе отпадают. После публикации измерений по краткой программе в сводной работе по палеоантропологии СССР Г. Ф. Дебеца черепа из Туэкты были измерены повторно по более полной программе [61]. Измерительные данные еще об одном черепе из Туэкты и описание черепа из второго Башадарского кургана опубликованы С. И. Руденко в 1960 г.

Череп из Шибе включен в подсчет по измерениям Г. Ф. Дебеца.

Курай и Уландрык (Горно-Алтайская авт. обл.). По той же причине —малочисленности материала — в данном случае осуществлено объединение его из памятников, разделенных десятками километров. Но они близки хронологически и культурно, перевал между Курайской и Чуйской долинами легко преодолим, морфологические особенности населения практически почти тождественны, и поэтому условно его можно отнести

к одной популяции. Могильник Курай обстоятельно охарактеризован в монографии раскопавшего его С. В. Киселева [62] автор раскопок Уландрыкского могильника — В. Д. Кубарев опубликовал лишь предваритель-

ные сообщения [63]. Для вычисления средних (сколько-нибудь представительные данные имеются только по мужским черепам) были использованы мои измерения черепов из Курая [64] (до этого, как и черепа из Туэктинских курганов, они были по краткой программе измерены Г. Ф. Дебецом) и специальная публикация по черепам из Уландрыка [65].

Из последнего могильника имеется дополнительный палеоантропологический материал из раскопок В. Д. Кубарева последних лет, пока не описанный и хранящийся в Институте истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР в Новосибирске.

Тагарская культура (Хакасская авт. обл.). Это тот редкий в палеоантропологии случай, когда антрополог страдает не от недостатка и дефектов материала, а от его обилия. Если мы введем в наш обзор все данные по отдельным тагарским могильникам, то они подавят всю остальную информацию. Различия между популяциями, оставившими могильники,

неоднократно отмечались [66], но морфологически они незначительны,

не носят направленного характера и географически малоотчетливы, поэтому интерпретация их всегда вызывала дискуссию, не получившую однозначного разрешения до сих пор. То же, впрочем, можно повторить

и про археологические варианты внутри тагарской культуры [67]. В общем,

несмотря на все отмеченные морфологические различия, очевидно, что подавляющую массу тагарского населения на всех этапах его развития составляли длинноголовые умеренно массивные европеоиды, что и находит отражение в общих средних по громадной тагарской серии, находящейся ныне в нашем распоряжениие [68]. Они и фигурируют в таблицах, хотя рассмотрение всего тагарского населения в качестве единой популяции, конечно, условно.

Выше уже было упомянуто об ощутимом морфологическом своеобразии населения, оставившего синхронные перечисленным могильные памятники в Туве. Добавлю, что из них получен громадный по объему и

разнообразный по культурной принадлежности палеоантропологический материал, не только не изученный, но и не разобранный полностью до сих пор. Предшествующие исследования выявили не только морфологическое своеобразие тувинского населения скифского времени по сравнению с тагарским, но и его заметный краниологический полиморфизм [69].

При наличии такого полиморфизма, очевидного уже по имеющимся чрезвычайно ограниченным фактическим данным, можно ожидать, что новые обильные материалы, уже добытые раскопками и ждущие исследовательской обработки, существенно расширят наши знания об антропологическом составе населения Тувы в скифское время, а в этих обстоятельствах любая экстраполяция информации, полученной на основе изучения небольшого материала из одного или даже нескольких могильников, на Туву

в целом будет неправомерной. Поэтому вся проблема палеоантропологии Тувы и Монголии в скифское время оставлена в данном случае за пределами рассмотрения до специального исследования, которое опиралось

бы на оригинальные вновь добытые данные.

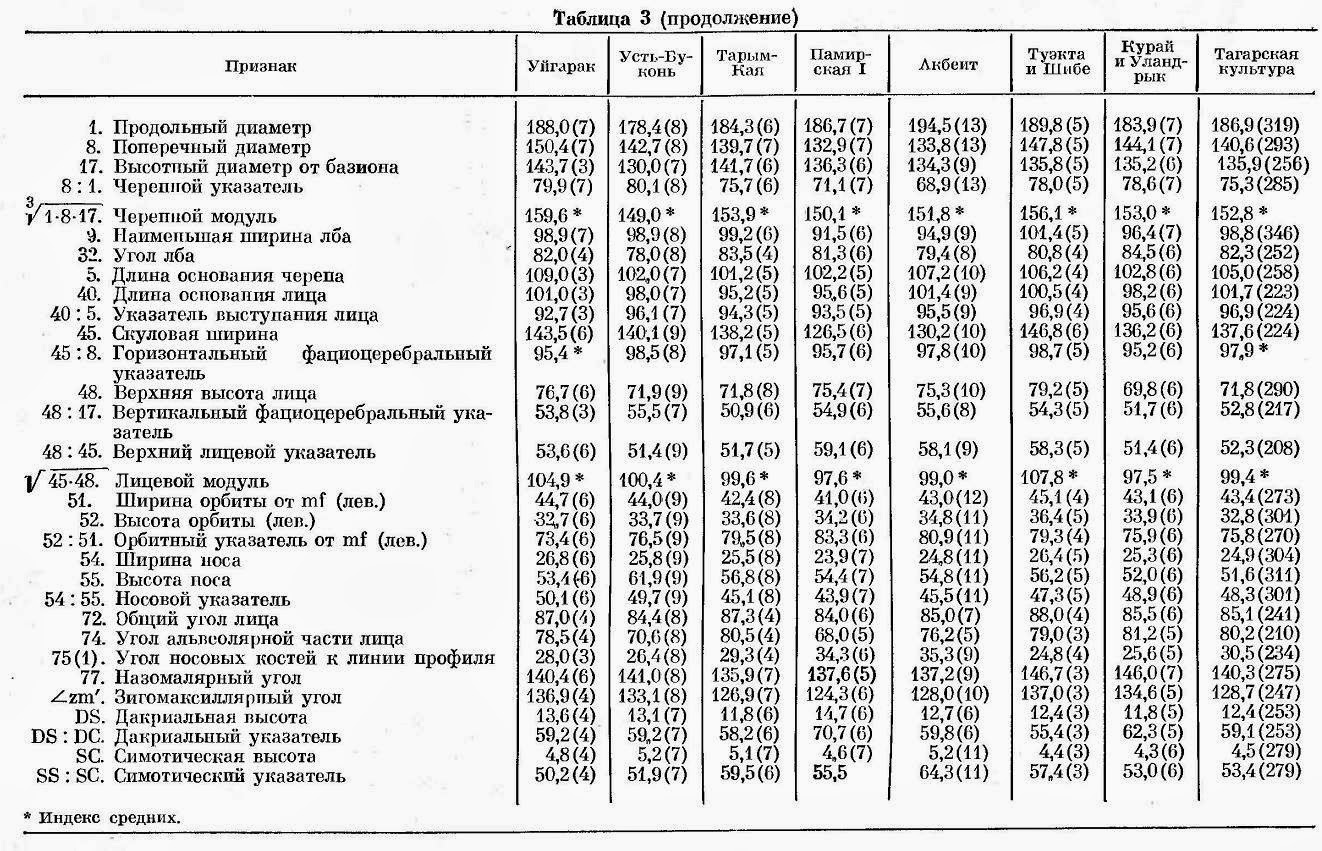

Распространение могильников, из которых происходят использованные серии, показано на рис. 12. Средние по сериям суммированы в табл. 3, 4.

Программа измерений стандартна и почти целиком определяется набором признаков, обычно фигурирующих в советских краниологических публикациях последних лет. Исключение составляют вычисленные по

средним черепной и лицевой модули — геометрические средние трех черепных размеров в первом случае и двух лицевых во втором.

Географическая изменчивость

Географический метод, т. е. рассмотрение и оценка закономерностей в

географической изменчивости отдельных признаков, широко используемый во многих антропологических работах, обнаруживает фенотипические различия между сравниваемыми группами и дает наряду с некоторыми дополнительными теоретическими соображениями материал для построения генеалогических гипотез. Однако сплошное картографирование всех представленных в программе признаков лишено смысла, так как

по многим из них сравниваемые группы либо заведомо не различаются, либо различия между ними не выходят за рамки случайных.Выбор признаков для картографирования предполагает процедуру оценки их изменчивости. Можно было бы думать, что сам размах изменчивости, т. е. амплитуды колебаний от минимума до максимума, послужит целям такой оценки, но морфологический смысл, а главное, абсолютная величина признаков слишком различны, чтобы их колебания можно было сравнивать впрямую (табл. 5, 6). Часто пользуются отношением амплитуды колебаний признака к наименьшей величине, зафиксированной в сравниваемых группах, но, помимо того что на знаменатель действуют случайные причины, влияние которых нельзя учесть, заведомо известно, что размеры с малой абсолютной величиной варьируют гораздо более значительно, чем с большой. Действительно, и в нашем случае

межгрупповая амплитуда колебаний, выраженная в процентах минимальных величин признаков, особенно значительна для симотических и

дакриальных высот и указателей, а также для угла выступания носовых костей, т. е. для признаков с малой абсолютной величиной.

Чтобы избавиться от влияния абсолютных размеров, амплитуда колебаний выражена в процентах стандартного квадратического отклонения.

Что бы ни писалось о неправомерности выражения межгрупповой изменчивости через величину внутригруппового квадратического отклонения, возможно, оно остается более емким масштабом для локальной межгрупповой изменчивости, чем просто общемировой размах вариаций. Стандартные величины квадратических отклонений взяты из таблиц Г. Ф. Дебеца [70]. Исключение составляют оба модуля — черепной и лицевой, для характеристики внутригрупповой изменчивости которых в литературе нет данных. За стандартные величины приняты в данном случае величины квадратических отклонений этих признаков в серии восточнолатышских черепов XVIII в. из-под Лудзы, происходящих из одного кладбища.

Квадратическое отклонение черепного модуля для мужских черепов (43 наблюдения) равно 3,04, для женских — 3,85, квадратическое отклонение лицевого модуля для мужских черепов — 4,30, для женских — 3,42.

Рассматривая последний столбец табл. 5, мы видим, что для пяти признаков межгрупповые вариации превышают три стандарта или равны

ему: черепного модуля и скуловой ширины (равная, относительная амплитуда), черепного указателя, поперечного диаметра черепной коробки, лицевого модуля. Следующие пять признаков в порядке уменьшения

межгрупповой амплитуды вариаций: высотный диаметр черепной коробки, ширина орбиты от максиллофронтале, продольный диаметр черепной коробки, симотическая высота, угол альвеолярной части лицевого скелета. По отношению к последнему признаку нельзя забывать о сложности его измерения и о возможной несравнимости измерений разных авторов, искусственно увеличивающей межгрупповую амплитуду его вариаций.

В общем наиболее изменчивыми в межгрупповом масштабе оказываются

общие размеры черепной коробки и лицевого скелета. Картина эта не повторяется, к сожалению, в распределении амплитуд межгрупповых колебаний отдельных признаков в женских сериях. Последний столбец табл. 4 демонстрирует, что группу из пяти наиболее изменчивых признаков составляют признаки, характеризующие вариации носовой области,—дакриальные высота и указатель, симотический указатель и угол выступания носовых костей. К ним прибавляется угол альвеолярной части

лица, но мы уже упоминали о возможности хотя бы частично искусственно завышенной изменчивости его вариаций. Лишь в следующую группу из пяти признаков попадают два общих размера черепа и лица — поперечный диаметр черепной коробки и скуловая ширина. Обнаруживается,

следовательно, разный размах изменчивости в одних и тех же признаках на мужских и женских черепах.

Своеобразие распределения размаха изменчивости нельзя трактовать иначе, как выражение морфогенетических закономерностей, лежащих в основе полового диморфизма. Обычно при всяких сравнительных сопоставлениях стало традиционным пренебрегать женскими сериями и опираться только на мужские выборки. Однако, в принципе эта традиция

ничем не оправдана, кроме стремления к облегчению анализа. Одновременно, правда, достигается и его неполнота. Поэтому мы в дальнейшем будем рассматривать вариации и в мужских и в женских сериях, стараясь при конкретных расогенетических выводах не отдавать предпочтения ни тем, ни другим.

Размах изменчивости при всей своей важности недостаточен сам по себе для характеристики межгрупповой изменчивости признаков.

В принципе можно представить себе хотя такая ситуация и нечасто реализуется на практике, что признак варьирует более или менее моно-

тонно и лишь в одной или двух группах имеет резко отличающиеся значения, что обусловливает значительный размах изменчивости. Не менее важны поэтому правильности в самом географическом распределении признаков, которые выявляются картой. Рассмотрим сначала географические вариации трех наиболее изменчивых признаков в мужских сериях — черепного модуля, скуловой ширины и черепного указателя. Чтобы создать единообразную основу для карт, межгрупповая амплитуда условно поделена во всех сериях на пять интервалов.

На карте черепного модуля для мужских черепов (рис. 13) видна концентрация однородных вариаций в Причерноморье, хотя как раз две соседние серии — из Кута и Никополя — различаются на два классовых

интервала. Более заметна дисперсия признака в Средней Азии, на фоне которой обращает на себя внимание сходство памирских серий. Аналогичная дисперсия характерна и для восточных районов рассматриваемой

территории. Однако в Средней Азии она, по-видимому, все же сильнее:

серии из бассейна Сырдарьи отличаются одна от другой на три классовых интервала.

На следующей карте скуловой ширины в мужских сериях (рис. 14) мы сталкиваемся с той же монотонной картиной вариаций в Причерноморье, где все серии, за исключением одной, попадают в один классовый

интервал. Почти одинаковы по скуловой ширине и памирские серии.

В северных районах Средней Азии и на территории Алтая и Хакасии разница между сериями достигает двух классовых интервалов. Таким образом, повторяется до известной степени то же географическое распределение, что и по черепному модулю.

Черепной указатель, как правило, довольно значительно варьирует в соседних популяциях. В данном случае причерноморские группы опять

Рассматривая последний столбец табл. 5, мы видим, что для пяти признаков межгрупповые вариации превышают три стандарта или равны

ему: черепного модуля и скуловой ширины (равная, относительная амплитуда), черепного указателя, поперечного диаметра черепной коробки, лицевого модуля. Следующие пять признаков в порядке уменьшения

межгрупповой амплитуды вариаций: высотный диаметр черепной коробки, ширина орбиты от максиллофронтале, продольный диаметр черепной коробки, симотическая высота, угол альвеолярной части лицевого скелета. По отношению к последнему признаку нельзя забывать о сложности его измерения и о возможной несравнимости измерений разных авторов, искусственно увеличивающей межгрупповую амплитуду его вариаций.

В общем наиболее изменчивыми в межгрупповом масштабе оказываются

общие размеры черепной коробки и лицевого скелета. Картина эта не повторяется, к сожалению, в распределении амплитуд межгрупповых колебаний отдельных признаков в женских сериях. Последний столбец табл. 4 демонстрирует, что группу из пяти наиболее изменчивых признаков составляют признаки, характеризующие вариации носовой области,—дакриальные высота и указатель, симотический указатель и угол выступания носовых костей. К ним прибавляется угол альвеолярной части

лица, но мы уже упоминали о возможности хотя бы частично искусственно завышенной изменчивости его вариаций. Лишь в следующую группу из пяти признаков попадают два общих размера черепа и лица — поперечный диаметр черепной коробки и скуловая ширина. Обнаруживается,

следовательно, разный размах изменчивости в одних и тех же признаках на мужских и женских черепах.

Своеобразие распределения размаха изменчивости нельзя трактовать иначе, как выражение морфогенетических закономерностей, лежащих в основе полового диморфизма. Обычно при всяких сравнительных сопоставлениях стало традиционным пренебрегать женскими сериями и опираться только на мужские выборки. Однако, в принципе эта традиция

ничем не оправдана, кроме стремления к облегчению анализа. Одновременно, правда, достигается и его неполнота. Поэтому мы в дальнейшем будем рассматривать вариации и в мужских и в женских сериях, стараясь при конкретных расогенетических выводах не отдавать предпочтения ни тем, ни другим.

Размах изменчивости при всей своей важности недостаточен сам по себе для характеристики межгрупповой изменчивости признаков.

В принципе можно представить себе хотя такая ситуация и нечасто реализуется на практике, что признак варьирует более или менее моно-

тонно и лишь в одной или двух группах имеет резко отличающиеся значения, что обусловливает значительный размах изменчивости. Не менее важны поэтому правильности в самом географическом распределении признаков, которые выявляются картой. Рассмотрим сначала географические вариации трех наиболее изменчивых признаков в мужских сериях — черепного модуля, скуловой ширины и черепного указателя. Чтобы создать единообразную основу для карт, межгрупповая амплитуда условно поделена во всех сериях на пять интервалов.

На карте черепного модуля для мужских черепов (рис. 13) видна концентрация однородных вариаций в Причерноморье, хотя как раз две соседние серии — из Кута и Никополя — различаются на два классовых

интервала. Более заметна дисперсия признака в Средней Азии, на фоне которой обращает на себя внимание сходство памирских серий. Аналогичная дисперсия характерна и для восточных районов рассматриваемой

территории. Однако в Средней Азии она, по-видимому, все же сильнее:

серии из бассейна Сырдарьи отличаются одна от другой на три классовых интервала.

На следующей карте скуловой ширины в мужских сериях (рис. 14) мы сталкиваемся с той же монотонной картиной вариаций в Причерноморье, где все серии, за исключением одной, попадают в один классовый

интервал. Почти одинаковы по скуловой ширине и памирские серии.

В северных районах Средней Азии и на территории Алтая и Хакасии разница между сериями достигает двух классовых интервалов. Таким образом, повторяется до известной степени то же географическое распределение, что и по черепному модулю.

Черепной указатель, как правило, довольно значительно варьирует в соседних популяциях. В данном случае причерноморские группы опять

однородны (т. е. относятся к одному и тому же классовому интервалу, за исключением одной). Однородны и две памирские выборки (рис. 15).

Опять на севере Средней Азии и в Южной Сибири различия больше и достигают двух классовых интервалов. Сопоставляя три рассмотренные карты, по-видимому, можно сделать вывод, что скифское население Причерноморья и сакское население Памира характеризовались определенным морфологическим единством в каждом отдельном случае, тогда как в других районах имела место известная гетерогенность.

В какой-то мере это наблюдение можно подтвердить рассмотрением карт географического распределения тех же признаков в женских сериях. Они, как видно из табл. 4, в ряде случаев достаточно малочисленны, и поэтому роль случайных вариаций здесь в целом, конечно, больше.

Нельзя, как указывалось выше, ожидать и сколько-нибудь полного со-

группы Причерноморья; наконец, по всем трем признакам практически тождественны серии из бассейна Сырдарьи. При отсутствии данных о

женских сериях с территории Алтая нет возможности полностью оценить характер групповой дифференциации в Южной Сибири и Восточном Казахстане, но видно, что серия тагарской культуры и черепа из могильника Усть-Буконь отличаются друг от друга по двум признакам (скуло-

вой ширине и черепному указателю) на два классовых интервала. Налицо, следовательно, все же известный, хотя и не очень четко выраженный параллелизм в характере географических вариаций рассматриваемых

признаков в мужских и женских группах.

В женских группах наиболее изменчивы дакриальная высота, симотическая высота и дакриальный указатель, т. е. признаки, отражающие выступание носовых костей. Относительно сильное и среднее выступание

носовых костей, выражаемое дакриальной высотой (рис. 19), характерно для населения Причерноморья, бассейна Сырдарьи и Памира, тогда как в Южной Сибири и на Амударье дакриальная высота средняя и малая.

По симотической высоте (рис. 20) все рассматриваемые нами серии отличаются малыми или средними величинами (последние преобладают), и только в Молдавии и на Памире мы сталкиваемся с двумя сериями.

отличающимися одна некоторым, вторая значительным увеличением симотической высоты. А величины дакриального указателя (рис. 21) дифференцируют все группы наподобие того, как они дифференцируются с

помощью вариаций дакриальной высоты. Это означает, что в Причерноморье, бассейне Сырдарьи и на Памире сконцентрированы большие исредние величины, на Амударье дакриальный указатель малый, в Восточном Казахстане — средний. Отличие карты дакриальной высоты от карты дакриального указателя в областях Южной Сибири состоит только в том, что дакриальный указатель свидетельствует о значительном выступании носовых костей у тагарского населения, тогда как дакриальная высота в этом случае средняя.

Три только что рассмотренные карты уместно сопоставить с аналогичными картами географических вариаций тех же признаков в мужских

сериях. Локальная мозаичность бросается в глаза на карте дакриальной высоты (рис. 22): в причерноморских группах она и малая, и довольно большая, группы из бассейна Сырдарьи и с Памира отличаются друг от

друга и здесь и там на три классовых интервала, общая локальная дисперсия на западе, следовательно, не меньше, чем на востоке, скорее даже несколько больше, так как различия между черепами тагарской культуры и из могильнка Усть-Буконь достигают всего двух классовых интервалов.

На карте симотической высоты (рис. 23) малые величины концентрируются на западе и на востоке. Большая высота на западе характерна для одной группы, на востоке таких величин вообще нет, и даже средняя величина свойственна лишь черепам из могильника Усть-Буконь. Те же средние значения преобладают в Средней Азии. В общем географические вариации в этом случае достаточно неопределенны. Дакриальный указа-

тель (рис. 24) мало добавляет к сказанному: причерноморские группы отличаются небольшими величинами указателя, но в Молдавии он довольно большой, велики различия между двумя памирскими группами, на севере Средней Азии и в Южной Сибири преобладают малые и средние величины. Таким образом, если оценивать в целом географическую изменчивость признаков, максимально изменчивых в женских сериях, следует сказать, что она не обнаруживает значительных правильностей,

а мужские группы дифференцируются иначе, чем женские. Итог, следовательно, получился даже менее впечатляющим, чем при рассмотрении признаков, максимально изменчивых в мужских группах.

Чтобы ввести какой-то простой количественный критерий в оценку

разнонаправленных вариаций, произведен подсчет рангов (соответствующих классовым интервалам от 1 до 5) суммарно по обоим полам и топографически близким признакам (табл. 7). Практически речь идет о

суммировании рангов по дакриальной высоте, самотической высоте и дакриальному указателю, так как черепной модуль сам является генерализованной характеристикой, а черепной указатель и скуловая ширина —

функционально самостоятельные характеристики как по отношению друг

к другу, так и но отношению к черепному модулю. Словесные обозначения рангов следующие: 1 — малое или слабое развитие признака; 2 —довольно малое, довольно слабое, умеренное; 3 — среднее; 4 — довольно

большое, довольно сильное, значительное; 5 — большое или сильное.

Комбинируя данные табл. 5 с данными о географическом положении

могильников, можно наметить локальные групповые сочетания признаков, которые как будто перекрывают разнонаправленную специфику половых различий. В Причерноморье концентрируется сочетание умеренных нли средних размеров черепной коробки, довольно узкого лицевого

скелета, среднего черепного указателя и среднего выступания носовых костей. Две серии выделяются на фоне этого сочетания локальной спецификой: серия из Кута, отличающаяся малым выступанием носовых

костей и скорее малыми размерами черепной коробки, и серия из Николаевки, отличающаяся скорее довольно сильным выступанием носовых костей. Заметно другое сочетание признаков фиксируется в бассейне Сырдарьи, в Восточном Казахстане и на Алтае: размеры черепной коробки варьируют от умеренных до значительных, ширина лицевого скелета средняя или большая, черепной указатель значительный или большой,

выступание носовых костей довольно слабое или среднее. Третье сочетание представлено только одной серией — из могильника Тарым-Кая в бассейне Амударьи. Это черепа с довольно большими размерами череп-

ной коробки, но довольно узким лицевым скелетом, умеренной величиной черепного указателя и слабо выступающими носовыми костями.

Четвертое сочетание — это обе памирские серии: скорее малые размеры черепа, узкое лицо, малый черепной указатель, довольно сильное выступание носовых костей. Наконец, достаточно нейтрально по отношению

ко всем другим сериям положение черепов тагарской культуры, обладающих средними показателями по всем признакам.

Итак, итогом картографирования является выделение в составе скифосакского населения пяти локальных комплексов, характеризующихся морфологической спецификой и приуроченных к определенным ареалам,— причерноморского, амударьинского, памирского, казахстанско-алтайского и енисейского.

Расогенетическое истолкование

Переходя от фенотипическон характеристики и локальной приуроченности выделенных комплексов к их генетической интерпретации, мы, естественно, должны выйти за рамки рассматриваемого материала и воспользоваться всем накопленным опытом как в изучении антропологического состава древнего населения СССР, так и в разработке общих теоретических вопросов расоведения, в первую очередь вопросов расовой классификации и положенных в ее основу генетических принципов. Таким образом, мы не ставим перед собой задачу проанализировать палеоантропологический материал, охарактеризованный выше, а хотим приложить

к этому материалу ряд общих принципов и положений, вытекающих из

предшествующих расогенетических гипотез. Одним из таких принципиальных итогов предшествующих исследований является установление типологической расовой классификации, элементарные единицы кото-

рой — локальные расовые варианты или локальные группы популяций представляют собой наследственных носителей определенных комбинаций расовых черт.

Причерноморский вариант, несомненно, находит себе место в составе

европеоидной расы. Так и рассматривали этот комплекс признаков описавшие причерноморские серии исследователи М. С. Великанова, Г. Ф. Дебец и Т. С. Кондукторова. Резкое понижение переносья на черепах из Кута можно было бы рассматривать как свидетельство наличия в этой серии монголоидной примеси, но носовые кости в целом выступают сильно, не меньше, чем в других сериях, что демонстрируется углом носовых костей к линии лицевого профиля, а лицевой скелет сильно профилирован. Оба признака характерны для европеоидов и совершенно нехарактерны для монголоидов, поэтому и говорить о монголоидной примеси в серии из Кута нет оснований, а понижение переносья следует рассматривать как локальное отклонение. На счет локальной изменчивости нужно отнести, видимо, и усиление выступания носовых костей

в серии из Николаевки. Предшествующие исследования выявили исключительные трудности в дифференциации северных и южных европеоидов на краниологическом материале и отсутствие твердых критериев для отнесения тех или иных краниологических серий к балтийской или средиземноморской ветви европеоидов". Поэтому нет оснований диагностировать причерноморский вариант в пределах этих двух ветвей, но можно

отметить вслед за перечисленными выше авторами его большое сходство

с морфологическим типом предшествующего населения.

Совершенно несомненна принадлежность к европеоидной расе памирских серий. Крайняя степень долихокрании в сочетании с очень узким лицевым скелетом и очень сильное выступание носовых костей сближают

памирский вариант со многими сериями с территории Средней Азии, Кавказа и Передней Азии и дают возможность с известной условностью, конечно, как об этом только что говорилось, диагностировать его как

средиземноморский в составе европеоидов. По-видимому, внутри европеоидной расы находит себе закономерное место и третий, амударьинский вариант. Некоторое понижение выступания носовых костей по сравнению

даже с причерноморскими европеоидами, уступающими в этом отпошении памирским, не сопровождается уплощенностью лицевого скелета, в высшей степени характерной для сибирских монголоидов [72]. Однако большие

размеры черепной коробки в сочетании с умеренной шириной лицевого

скелета и долихокранией образуют своеобразный комплекс, который трудно диагностировать в пределах европеоидной расы, отнеся его к северной или южной ветви, и который, нужно думать, имеет самостоятельный таксономический статус.

По сравнению с уже рассмотренными выше тремя вариантами четвертый вариант, представленный на Сырдарье, в Восточном Казахстане и на Алтае, занимает особое место. Уже из сочетания признаков, представленных в табл. 5,— большой ширины лицевого скелета, резкой брахикрании и умеренного выступания носовых костей — видно, что мы имеем

здесь аналогию монголоидному комплексу признаков в его центрально-азиатском варианте. Об этом же свидетельствуют и представленные в табл. 3, 4 данные о горизонтальном профиле лицевого скелета в этих сериях, отличающихся разной степенью уплощенности. Сравнивая этот комплекс признаков с современными краниологическими вариантами, легко увидеть его сходство с южносибирской комбинацией признаков, имеющей смешанное происхождение и сформировавшейся па огромной территории от Монголии на востоке до Казахстана па западе, начиная с эпохи рубежа поздней бронзы — раннего железа. Рассматриваемый нами хро-

нологический отрезок — время интенсивного формирования этой комбинации признаков, и, может быть, именно поэтому серии из Тагискена, Уйгарака, Усть-Буконя и алтайских курганов отличаются друг от друга

вариациями то одного, то другого признака, обнаруживая известную групповую несбалансированность типовой комбинации признаков и неодинаковую степень ее выраженности в отдельных популяциях.

Нейтральность, отмеченная выше для пятого, енисейского варианта, представленного в черепах тагарской культуры, составляет в то же время характерную специфику этого комплекса — по всем четырем признакам в табл. 5 тагарская серия занимает в выбранном масштабе всех скифосакских серий строго срединное положение. Так же как для причерноморского и амударьинского вариантов кажется вероятным их происхождение от местных краниологических комплексов более раннего времени, енисейский вариант аналогичным образом имеет свои истоки, по-видимому, в краниологических вариантах, представленных в населении бассейна верхнего Енисея эпохи бронзы.

ЭТНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИТОГИ

Предшествующий палеоантропологический анализ позволяет высказаться по некоторым аспектам этногенеза и этнической истории скифо-сакских племен, которые уже были неоднократно предметом дискуссии в археологической, исторической и историко-этнологической литературе и по которым до сих пор не достигнуто приемлемого соглашения между исследователями [73].

Прежде всего встает вопрос о происхождении скифов Причерноморья, или скифов в узком смысле слова. Биологическое единство их несомненно и свидетельствует о единстве их происхождения. Выше уже говорилось, что почти все исследователи, работавшие над палеоантропологическим материалом из скифских могильников Причерноморья, отмечали его значительную близость к палеоантропологический материалам из погребений эпохи бронзы в степных районах европейской части СССР. Особенно

велико это сходство между скифскими палеоантропологическими материалами и аналогичными материалами из погребальных памятников срубной культуры. Биологическое единство причерноморских скифов, о котором

мы только что говорили, сформировалось, следовательно, еще в эпоху бронзы приблизительно на той же территории, на которой мы застаем его в скифское время, по-видимому, в недрах населения срубной культуры. Таким образом, результаты палеоантропологических исследований позволяют поддержать гипотезу сложения скифской культуры па базе срубной культурной общности, широко аргументированную в нескольких

фундаментальных археологических исследованиях 7.

Переходя далее от собственно скифов к скифо-сакской общности в целом, обратим внимание в первую очередь на саков Памира. Как уже говорилось, лереднеазиатские аналогии (в широком смысле слова, с включением антропологических особенностей многих древних серий с территории Кавказа и Средней Азии) их морфологическому типу очевидны.

Как можпо интерпретировать это антропологическое наблюдение в историческом плане? Более чем вероятно, что представители этой комбинации

признаков проникли на территорию Кавказа и Средней Азии еще в энеолите я, во всяком случае, широко были распространены здесь в эпоху бронзы [75]. Поэтому в оценке проблемы заселения Памира сакскими племенами палеоантропологические данные бессильны: оно могло иметь место и с северо-востока, как полагают такие авторитетные исследователи среднеазиатских древностей, как А. Н. Бернштам и Б. А. Литвинский (сак-

ские племена Памира представляют собой в этом случае юго-западный форпост сакского кочевого мира), через Алайский хребет, Алайскую долину и перевалы Заалайского хребта, и с юга, через долину Вахандарьи.

Но в обоих случаях исходное переднеазиатское происхождение памирских саков в свете палеоантропологических наблюдений можно считать несомненным.

Происхождение той комбинации признаков, которая представлена в могильнике Тарым-Кая на Амударье, не очень ясно. В соседнем с Та-

рым-Кая могильнике Тумек-Кичиджик, из которого происходят несколько мужских черепов, мы сталкиваемся с еще более крупными размерами черепной коробки, но комбинация признаков в целом не повторяется, так как черепа из Тумек-Кичиджик имеют гораздо более выступающие носовые кости. Неолитические черепа из этого могильника при том же выступают носовых костей гораздо более грацильны [76]. Скуловая ширина

на черепах из обоих могильников — Тарым-Кая и Тумек-Кичиджик —при принятом нами масштабе оказалась средней (мужские черепа) и малой (женские черепа), но в целом для европеоидного комплекса она скорее значительная. В качестве приемлемой аналогии (особенно черепам из скифских погребений Тумек-Кичиджик) можно назвать несколько

очень массивных и больших черепов из раннего Тулхарского могильника,

отличающихся одновременно резко выраженными европеоидными особенностями [77]. Однако существуют и различия между обеими сериями по многим признакам, а так как черепов в обоих случаях мало, остается неясным, в какой мере эти различия случайны, а в какой закономерны. Но, как уже говорилось, самостоятельное происхождение амударьинского варианта весьма вероятно, оно идет, по-видимому, от какой-то группы

среднеазиатского населения эпохи бронзы, а это означает, что в составе

скифо-сакских племен Евразии можно выделить еще одну самостоятельную группу.

В связи с инфильтрацией монголоидных элементов в этническую среду, населявшую бассейн Сырдарьи, Восточный Казахстан и горные районы Алтая, вполне естественно постулирование культурных связей восточного происхождения. Исходя из палеоантропологических данных, можно

не только думать о том, что процесс «великого переселения народов» начался на несколько столетий раньше, чем он зафиксирован свидетельствами исторических источников [78], но и высказаться в пользу точки зрения тех исследователей, которые видят в культуре сакских племен Казахстана и Алтая многие черты центральноазиатского происхождения [79].

Что же касается переднеазиатских влияний в мотивах и формально-стилистических особенностях великолепных образцов скифского звериного стиля из курганов Казахстана и Алтая [80], о которых немало написано, то их следует, по-видимому, оценивать как результат торговых контактов

и культурной диффузии. Аналогичное значение, надо думать, имеет и

факт наличия у саков Алтая лошадей переднеазиатского происхождения

Остается сказать несколько слов о генетических истоках населения,

создавшего тагарскую культуру в Минусинских степях. Г. Ф. Дебец указывал на исключительное сходство тагарской серии с серией энеолитической афанасьевской культуры [82]. Автор настоящей работы сделал попытку аргумептировать наличие генетической связи между ними [83].

А. Г. Козинцев, основываясь на суммарном статистическом сопоставлении, не опровергает, по существу, эти выводы, но указывает па факт

значительного сходства тагарцев и с некоторыми другими южносибирскими и казахстанскими сериями эпохи бронзы и раннего железа [84].

Как бы там ни было, можно думать, что предки тагарцев отделились от европейских групп еще в эпоху бронзы и тагарское население имеет са-

мостоятельное по сравнению с причерноморскими скифами происхождение, хотя и остается европеоидным. Бесспорно самостоятелен его генезис и по сравнению с другими перечисленными выше группами сакского населения.

Каков общий вывод из всех приведенных сопоставлений и соображений? Вопреки мнению тех исследователей, которые видят генетические истоки скифо-сибирских, или скифо-сакских, культур в единой этнической среде и сравнительно ограниченной территории [85], палеоантропологические данные дают возможность поддержать другую гипотезу: скифо-сакская, или скифо-сибирская, культурная общность не образует генетического единства и сложилась на базе нескольких разных по происхождению антропологически своеобразных компонентов, которые и этнически могли существенно отличаться друг от друга.

ПАЛЕОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

В разделе, посвященном общему обзору продолжительности жизни древнего населения СССР [86], я привел цифры среднего возраста смерти для скифов и сарматов Украины и Поволжья, а также для саков Памира и

тагарского населения Минусинской котловины. Эти цифры колебались в интервале 34—44 лет, концентрируясь, как на модальной величине, примерно на 40 годах, причем мужчины умирали на 4—5 лет позже жен-

щин. Статья А. Г. Козинцева [87], специально посвященная демографии тагарских могильников, не изменила представления о возрасте смерти взрослого населения и подтвердила факт более ранней смерти женской части популяции. С учетом детской смертности цифра продолжительности жизни составила 26,5 года. Все это в целом соответствует данным по другим памятникам эпохи раннего железа и бронзы и отражает тот

статус уровня жизни и бытовых условий, который был, по-видимому, обычен для этого хронологического отрезка истории человечества. Иными словами, и собственно скифы, и скифо-сакские племена степей Евразии в широком смысле слова жили не хуже, но и не лучше других народов, хронологически им предшествовавших или проживавших с ними одновременно.

В настоящее время, когда Т. С. Кондукторова опубликовала свои индивидуальные измерения скифских черепов, а также сделанные ею

возрастные определения [88], появилась возможность обогатить ранее известные данные. В дополнение к Неаполю Скифскому можно вычислить средний возраст смерти еще для двух могильников рубежа н. э.—

Золотой Балки и Николаевки-Казацкое, пользуясь теми же принципами расчета, которые изложены в моей статье по палеодемографии СССР.

Данные по Неаполю Скифскому, опубликованные в этой статье, приводятся здесь повторно ради полноты изложения:

Неаполь Скифский (мужчины) 43,4(71)

» (женщины) 34,6 (25)

Золотая Балка (мужчины) 47,7(25)

» (женщины) 38,9(43)

Николаевка-Казацкое (мужчины) 48,3 (69)

» (женщины) 43,2(62)*

В скобках — число наблюдений. Средняя продолжительность жизни — в годах.

Из этого ряда цифр видно, что средний возраст смерти в скифских популяциях был даже несколько выше, чем среди окружающих их на-

родов. Можно было бы думать, что это происходит за счет того, что в нашем распоряжении находятся данные по поздним группам скифского населения, синхронного сарматам, и что к началу н. э. продолжительность жизни несколько увеличилась по сравнению с началом раннего железного века. Однако цифры по объединенной серии ранних скифов Нижнего

Поднепровья, приведенные в моей статье по палеодемографии СССР по данным Г. П. Зиневич, хотя меньше, чем по Золотой Балке и Николаевке-Казацкое, но не настолько, чтобы придавать ей закономерный направленный характер. В общем подтверждается мысль о благополучном демографическом статусе скифских популяций. Женщины, как и во всех

других группах, жили меньше.

Серии из бассейнов Амударьи и Сырдарьи, как и серии из горных районов Алтая и из Восточного Казахстана, слишком малочисленны, чтобы можно было осуществить сколько-нибудь убедительные палеодемографические расчеты. Но опубликованные Т. П. Кияткиной [89] индиви-

дуальные данные и осуществленные ею индивидуальные возрастные определения дают "такую возможность для памирских саков. По данным В. В. Гинзбурга в статье по палеодемографин СССР приведена для саков

Памира величина среднего возраста смерти 41,6 года (29 наблюдений):

для мужчин — 38,3 года (19 наблюдений), для женщин — 47,8 года (10 наблюдений). Используя данные Т. П. Кияткиной, мы получаем для суммарной серии саков Памира средний возраст смерти 39,7 года у мужчин (48 наблюдений), 42,2 года у женщин (37 наблюдений) и 40,8 года общий по обоим полам (85 наблюдений). Любопытно, и при более полных данных -сохранилась отличающаяся от обычной ситуация большей

продолжительности жизни женщин по сравнению с мужчинами: видимо,

суровые условия Памира усиливали отбор в мужской части популяции и уравнивали действие факторов, определявших раннюю смерть женщин (осложнения после родов, антисанитарное состояние древних поселков).

При малочисленности серий из могильников Памирская I и Акбеит нет смысла вычислять средний возраст смерти для оставивших их популяций: мы получили бы случайные цифры. Но в целом нельзя не заметить некоторое уменьшение продолжительности жизни у памирских саков по сравнению с причерноморскими скифами. Памир есть Памир, хотя полученные цифры не выходят за рамки вариаций для этой эпохи.

Возрастные определения, осуществленные А. Г. Козинцевым во, могли бы расширить количественную базу для получения средних цифр по тагарской культуре, но в этом нет большой необходимости, так как приведенные в моей статье по палеодемографин СССР цифры также основаны на достаточном количестве наблюдений. Для трех стадий тагарской культуры средний возраст смерти при обычном соотношении для мужчин и женщин (мужчины умирали несколько позже женщин) варьирует в пределах 33,9—37,2 года, т. е. явно ниже, чем в группах синхронного населения, в том числе и на Памире. Очевидно, в данном случае действовали какие-то локальные факторы, характерные для бассейна

Енисея, тем более что население приенисейских культур эпохи бронзы

также отличалось укороченными сроками жизни по сравнению с населением европейских степей той поры.

Подводя итог, можно отметить наличие небольших, но реальных различий в продолжительности жизни отдельных групп внутри скнфо-сакского ареала, хотя причины этих различий, коренящиеся в медико-географической ситуации, бытовых условиях и в общем цикле всей жизни, пока остаются неясными.

В отношении восстановления другой важной палеодемографической характеристики — численности населения палеоантропология до сих пор в подавляющем большинстве случаев не приносит никакой информации

(из-за отсутствия полностью раскопанных могильников, из которых был бы собран весь костный материал), и поэтому приходится ориентироваться на выводы, сделанные на основе косвенных данных, в частности результатов археологических раскопок. Так, Б. А. Литвинский полагает, что на Восточном Памире проживало в скифское время примерно 10 000—15 000 человек [91], хотя основания именно для такой цифры остаются не очень

ясными. Минимум несколько десятков тысяч человек одновременно проживало, надо думать, в бассейне Днепра. В противном случае скифы не могли бы противостоять мощной армии Дария Гистаспа численностью в

несколько сот тысяч человек [92].

Что же касается населения тагарской культуры, то мне неизвестны какие-либо попытки определения его численности. В сводке С. В. Киселева упоминаются по разным поводам 30—35 тагарских могильников.

Приблизительно 10—15 стали дополнительно известны после раскопок А. Н. Липского. Около 40 могильников, обнаруженных сотрудниками Красноярской экспедиции Института археологии АН СССР, перечислены в сводке А. Г. Козинцева, из них есть палеоантропологический материал.

Размеры курганных групп различны — примем среднее число курганов в группе равным 10. Науке, следовательно, известно сейчас около

1000 тагарских курганов, раскопанных в Минусинской котловине. После очень больших по масштабам работ Красноярской экспедиции трудно оценить, что из тагарских памятников осталось неизвестным и незафиксированным,— для этого нужно ждать полной публикации материалов.

Но предположим опять, что раскопана одна десятая часть. Среднее число захороненных в кургане примем за 10 человек. Тогда, следовательно, в Минусинских степях было возведено 10 000 тагарских курганов и в

них захоронено 100 000 человек — примерная численость тагарского населения за все время его существования. При времени существования тагарской культуры в пять столетий и длительности поколения в 25 лет

(напоминаю — 26,5 года по А. Г. Козинцеву) мы приходим к выводу, что в Минусинских степях единовременно проживало 5000 человек. Цифра кажется заниженной, но предложить какой-нибудь другой подход для

палеодемографической реконструкции сейчас трудно.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПИЩЕЙ

Возможности палеоантропологического исследования сейчас таковы, что оно не дает прямых данных для суждения о тех моментах, которые вынесены в заголовок. Но косвенная возможность судить об этом, очень ограниченная правда, остается — это состояние физического развития,

а также медико-биологический статус исследуемых древних популяций.

Массовые измерительные данные о развитии скелета имеются по причерноморским скифам и населению тагарской культуры [93]. В. В. Гинзбург ограничился описательной характеристикой скелета памирских са-

ков: «Длина тела мужчин выше среднего. Рост женщин варьирует больше — от ниже среднего до выше среднего. Половая дифференцировка на костях, как и на черепах, хорошо выражена. Кости женщин тонкие, грацильные» 8\ Такая характеристика малопригодна для сравнительной оценки. Но если описательно охарактеризовать результаты измерительного изучения скелетов скифов Причерноморья и приенисейских тагарцев, то описание будет близким — в обоих случаях население было

среднего роста (длина тела в отдельных популяциях колебалась от 165

до 168 см) и отличалось сравнительно грацильным сложением. Ни в про-

порциях тела, ни в размерах отдельных костей не зафиксированы отклонения от стандартных величин, что свидетельствует о достаточном снабжении пищей и нормальном развитии в детском возрасте. Мясо и молочные продукты составляют основные продукты питания при скотоводческом хозяйстве и кочевом образе жизни (Геродот прямо пишет об этом

по отношению к причерноморским скифам), и, по-видимому, их быдо достаточно и на Днепре и на Енисее. Весьма вероятно, что и на территории Восточного Памира условия для скотоводства у памирских саков были достаточно благоприятны: восточнопамирские пастбища во многом уникальны и обеспечивают высокий нагул скота [95].

Результаты палеопатологического изучения скелетов из могильника Николаевка-Казацское [96] и из могильников тагарской культуры не свидетельствуют о каких-либо особо тяжелых условиях жизни населения [97].

В списке патологических нарушений скелета большое место занимают травматические повреждения, возникавшие в ходе военных столкновений.

Но в остальном палеопатологическая ситуация среди тагарцев не была неблагоприятной при сравнении с известными нам материалами по другим эпохам и другим этническим группам. Можно думать, что не хуже она была и у европейских скифов, хотя при отсутствии прямых наблюдений такая мысль остается недоказанным предположением.

Приведенный обзор показывает, что, несмотря на обилие уже имеющегося материала, в нашем распоряжении отсутствует информация, необходимая для решения многих важных вопросов. Недостаточно полны данные

0 ранних этапах развития антропологического типа причерноморских скифов, малочисленны серии саков Средней Азии и Алтая. Практически только выборочную информацию мы имеем о строении скелета различных скифо-сакских племен. То, что мы знаем, получено не при популяционных выборках (отдельные могильники), а на основе рассмотрения суммарных серий, охватывающих обширные территории. Совершенно естественно, что и добытая таким образом сумма сведений о палеодемографиu и палеопатологии древнего населения страдает многими пробелами. Все эти пробелы и неполнота наших знаний в области палеоантропологии огромного скифо-сарматского мира в широком смысле слова могут быть преодолены только в ходе дальнейшей археологической работы —

раскопок на снос крупных могильников на разных территориях с полным сбором палеоантропологического материала. Тогда можно будет перейти и к оценке генетических различий между отдельными популяциями, определяя генетические маркеры на скелете, начало чему (но пока в суммарных выборках) положили работы И. В. Перевозчикова [98].

1 См., напр.: Мильков Ф. И. Лесостепь Русской равнины. М., 1950; Он же. Природные зоны СССР. М., 1977.

2 Мильков Ф. И. Рукотворные ландшафты. Рассказ об антропогенных комплексах.

М., 1978.

3 Три современных обзора на разных синхронных срезах см.: Хазанов А. М. Со-

циальная история скифов. Основные проблемы развития древних кочевников евразийских степей. М., 1975; Марков Г. Е. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации. М., 1976; Khazanov A. Nomads and the outside world. Cambridge, 1984.

4 Великанова M. С. Палеоантропология Прутско-Днестровского междуречья. M., 1975.

5 Мелюкова А. И. Скифия и фракийский мир. М., 1979. С. 250.

6 Руденко С. И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.; Л., 1953;

Он же. Кальтура населения центрального Алтая в скифское время. М.; Л., 1960.

7 Грязное М. Л. Пазырыкский курган. М.; Л., 1937; Он же. Первый Пазырыкский

курган. Л., 1950.

8 Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири. М., 1951.

9 Членова Н. Л. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры.

М., 1967; Мартынов А. И. Лесостепная татарская культура. Новосибирск, 1979.

10 Новейшая сводка памятников: Кызласов Л. Р. Древняя Тува (от неолита до IX в.).

М., 1979.

11 Алексеев В. П. Основные этапы истории антропологических типов Тувы // Сов.

этнография. 1962. № 3; Он же. Краткое изложение палеоантропологии Тувы в

связи с историческими вопросами // Антрополого-экологические исследования в

Туве. М., 1984.

12 Гохман И. И. Антропологические материалы из плиточных могил Забайкалья //

Сб. Музея антропологии и этнографии АН СССР. М.; Л., 1958. Т. 18; Мамонова К. Н.

К антропологии гуннов Забайкалья (по материалам могильника Черемуховая

падь) // Расогенетические процессы в этнической истории. М., 1974.

13 Окладников А. П. Эпоха первобытнообщинного строя на территории Бурят-Монголии//История Бурят-Монгольской АССР. Улан-Удо, 19о4. Т. 1; Он же. Гриподыза Байкалом//Сов. археология. 1959. № 3; Коновалов П. Б. Хунну в Забайкалье

(погребальные памятники). Улан-Удэ, 1976.

14 Богданов А. П. О могилах скифо-сарматской эпохи в Полтавской губернии и о

краниологии скифов // Антропологическая выставка 1879 года. М., 1880. (Изв. О-ва

любителей естествознания, антропологии и этнографии; Т. XXXV, ч. 1, вып. 1—3).

15 Дебец Г. Ф. Палеоантропология СССР // Тр. Ин-та этнографии АН СССР. Н. С.

М.; Л., 1948.

16 Schlitz A. Die Grabhugel auf dem Gute Maritzyn//Prahist. Ztschr. 1913. Bd. 5, H. 1/2.

17 Кондукторова Т. С. Антропология древнего населения Украины. М., 1972.

18 Гинзбург В. В., Трофимова Т. А. Палеоантропология Средней Азии. М., 1972. Там же и библиография более ранних работ.

19 См., напр.: Алексеев В. П. Антропология андроновской культуры//Сов. археология.

1967. № 1.

20 Дебец Г. Ф. Палеоантропология СССР; Алексеев В. П. Палеоантропология Хака-

сии эпохи железа // Сб. Музея антропологии и этнографии АН СССР. М.; Л., 1961. Т. 20.

21 Козинцев А. Г. Антропологический состав и происхождение населения тагарской культуры. Л., 1977.

22 Мелюкова А. И. Поселение и могильник скифского времени у с. Николаевка.

М., 1975.

23 Великанова М. С. Указ. соч.

24 Кондукторова Т. С. Указ. соч.

25 Березовец Д. Т. Розкопки курганного могильника епохи бронзи та стфського часу

в с. Кут // Археолопчни памьятки УРСР. Кшв, 1960. Т. 9.

26 Konduktorova Т. S. The ancient population of the Ukraine (from the mesolithic age

to the first centuries of our era) // Anthropology. Brno, 1974. Т. XII, N 1-2.

27 Граков Б. H. Скифские погребения на Никопольском курганном поле // Материа-

лы исследования но археологии СССР. М., 1962. № 115. Там же см. указания на предшествующие работы. См. также: Он же. Скифы. М., 1971.

28 Кондукторова Т. С. Населения Неаполя Скифського за антрополоичними дани-

ми // Матер1алн з антропологи' Украши. Кшв, 1964. Вин. 3.

29 Зиневич Г. П. Очерки палеоантропологии Украины. Киев, 1967.

30 В списке литературы к книге Г. П. Зиневич этой статьи нет.

31 Вязьмитина М. И. Золотобалковский могильник. Киев, 1972. Там же см. обзор

и библиографию предшествующих работ.

32 Кондукторова Т. С. Шят сюфи на шжньому Дншр! (за антрополопчними мате-

р1алами Золотобалтвського могильника) // Матер1али з антропологи Украши.

Кшв, 1971. Вып. 5. Индивидуальные измерения опубликованы: Konduktorova T.S~

The ancient population of the Ukraine.

33 Schlitz A. Die SchadeJ aus dem Xekropole von Nikolajewka // Prahist. Ztschr. 1913.

Bd. 5, H. 1/2.

34 Сымонович Э. А. Раскопки Николаевского могильника на Нижнем Днепре//Крат,

сообщ. Ин-та археологии АН СССР. 1969. Вып. 119; Он же. Культура поздних ски-

фов и черняховские памятники в Нижнем Приднепровье // Проблемы скифской

археологии. М., 1971.

35 Кондукторова Т. С. Физический тип людей Нижнего Приднепровья на рубеже на-

шей эры (по материалам могильника Николаевка-Казацкое). М., 1979.

36 Об этом специально см.: Шульц П. Н. Мавзолей Неаполя Скифского. М., 1953.

37 Богданова И. О. Могильник I ст. до н. е.— III ст. н. е. бшя с. Завйне Бахчисарай-

ського району. Кшв, 1963.

38 Зиевич Г. П. До антропологи могильника бшя с. Завмне в Криму// Maiepiann з

антропологи Украши. Кшв, 1971. Вып. 5. 39 Дебец Г. Ф. Черепа из курганов Среднего Подонья//Население Среднего Дона в

скифское время. М., 1969.

40 Либеров И. Д. Савроматы ли сирматы?//Население Среднего Дона в скифское

время.

41 Об этом см.: Крупнов Е. И. О походах скифов через Кавказ'//Вопросы скифо-

сарматской археологии. М., 1954; Он же. Древняя история Северного Кавказа.

М., 1960; Виноградов В. Б. Центральный и Северо-Восточный Кавказ в скифское

время (VII—IV века до н. э. Вопросы политической истории, эволюции культур

и этногенеза). Грозный, 1972; Ильинская В. А., Тереножкин А. И. Скифия VII—

IV вв. до н. э. Киев, 1983; Куклина И. В. Этнография скифии по античным источ-

никам. Л., 1985.

42 Толстов С. П. Приаральские скифы и Хорезм//Сов. этнография. 1961. № 4; Он

же. По древним дельтам Окса и Яксарта. М., 1962; Он же. Среднеазиатские скифы

в свете новейших археологических открытий // Вестн. древней истории. 1963. № 2.

43 Толстов С. И., Итина М. А. Саки низовьев Сырдарьи (по материалам Тагискена) // Сов. археология. 1966. № 2; Вишневская О. А., Итина М. А. Ранние саки Приаралья//Проблемы скифской археологии. М., 1971. (Материалы и исслед. по археологии СССР; № 177).

44 Трофимова Т. А. Приаральские саки: (Краниол. очерк)//Материалы Хорезмской

экспедиции. М., 1963. Вып. 6; Она же. Ранние саки Приаралья по данным палео-

антропологии// Anthropos N. S. Brno, 1967. N 11.

45 Вишневская О. А. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в VII—V вв. до

н. э. по материалам Уйгарака // Тр. Хорезм. археол.-этногр. экспедиции. М., 1973. Т. 7.

46 Черников С. С. Работы Восточно-Казахстанской археологической экспедиции в